Vor 100 Jahren: Am 6. Januar 1922 wurde in Oslebshausen die letzte Hinrichtung vollzogen

Scheinbar gelassen verlebte Friedrich Engel seine letzte Nacht. Schlafen wollte der Todgeweihte nicht, daran änderte auch ein leichtes Beruhigungsmittel nichts. Nach Angabe des Anstaltsarztes Meyer verbrachte er die Nacht „bei Kaffeetrinken und Zigarettenrauchen plaudernd mit den Aufsehern“. Doch in Wahrheit musste sich der 29-Jährige zur Gemütsruhe zwingen. Engel hatte Herzrasen und transpirierte stark, noch bei der Obduktion seines Leichnams fiel ein starker Schweißgeruch auf. Beim Gang zur Guillotine – in der zeitgenössischen Amtssprache: Fallschwertmaschine – leistete er keinen Widerstand. Und doch warf er seinen Kopf noch einmal in den Nacken, unmittelbar bevor das Fallbeil in die Tiefe sauste. Dieses letzte Aufbäumen sei kein Reflex gewesen, stellte der Arzt mit Kennerblick fest.

Zeitige Erkundigung: Oberstaatsanwalt George Löning streckte im Oktober 1921 seine Fühler aus.

Quelle: Staatsarchiv Bremen

Friedrich Engel war der letzte Verurteilte, der in Bremen auf Betreiben der einheimischen Justiz hingerichtet wurde. Vor 100 Jahren, am 6. Januar 1922 um neun Uhr morgens, fiel sein Kopf im Hof der Strafanstalt Oslebshausen. Ein Gnadengesuch hatte der Senat am 27. Dezember 1921 abgelehnt. Damit war das Todesurteil „rechtskräftig und vollstreckbar“, so der juristische Fachterminus. Gefällt hatte es das Schwurgericht gerade einmal ein halbes Jahr zuvor, um den Raubmord an der Näherin Marie Rappmund im Spätherbst 1920 zu sühnen. Engel beteuerte bis zuletzt seine Unschuld. „Ich habe die Rappmund nicht ums Leben gebracht“, erklärte er noch kurz vor seiner Hinrichtung.

Für die Bremer Rechtsorgane war die Vollstreckung eines Todesurteils alles andere als Routine. Es mussten bei Zeiten allerhand Vorkehrungen getroffen werden, weil Bremen weder über einen eigenen Scharfrichter noch über ein eigenes Fallbeil verfügte. Damals nichts Ungewöhnliches, dem Nachbarland Oldenburg erging es genauso. Man entlieh die Guillotine und engagierte einen Henker, in diesem Fall den Gastwirt Paul Späte aus Breslau. Der damals 46-Jährige stand in preußischen Diensten, seine durchaus lukrative Tätigkeit übte er nebenberuflich aus.

Zuletzt war 1908 der verurteilte Raubmörder Emil Pohl per Fallbeil exekutiert worden, dabei hatte es höchst unerfreuliche Zwischenfälle gegeben. Dem „Bremer Tageblatt“ war der Hinrichtungstermin gesteckt worden, zudem waren zwei alkoholisierte Schaulustige in die Anstalt eingedrungen. Solche Pannen sollten diesmal unter allen Umständen vermieden werden. Mit welcher Diskretion die Vorbereitungen getroffen wurden, zeigt ein Blick in die einschlägige Akte im Bremer Staatsarchiv.

Der Henker reiste unter falschem Namen an, als „Händler Frühwirt aus Hirschberg“ sollte er sich in Bremen aufhalten. Unter strengster Geheimhaltung wurde auch der Transport der zerlegten Guillotine aus dem Gerichtsgefängnis in Hannover in die Wege geleitet. Ein „kurzes unverfängliches Telegramm“ sollte anzeigen, dass die „vereinbarte Sendung“ unterwegs nach Bremen sei. Aufgestellt wurde die „Maschine“ erst am Nachmittag vor der geplanten Hinrichtung – „im Anschluss daran die Probe“, so Oberstaatsanwalt George Löning in seinem minutiösen Ablaufplan.

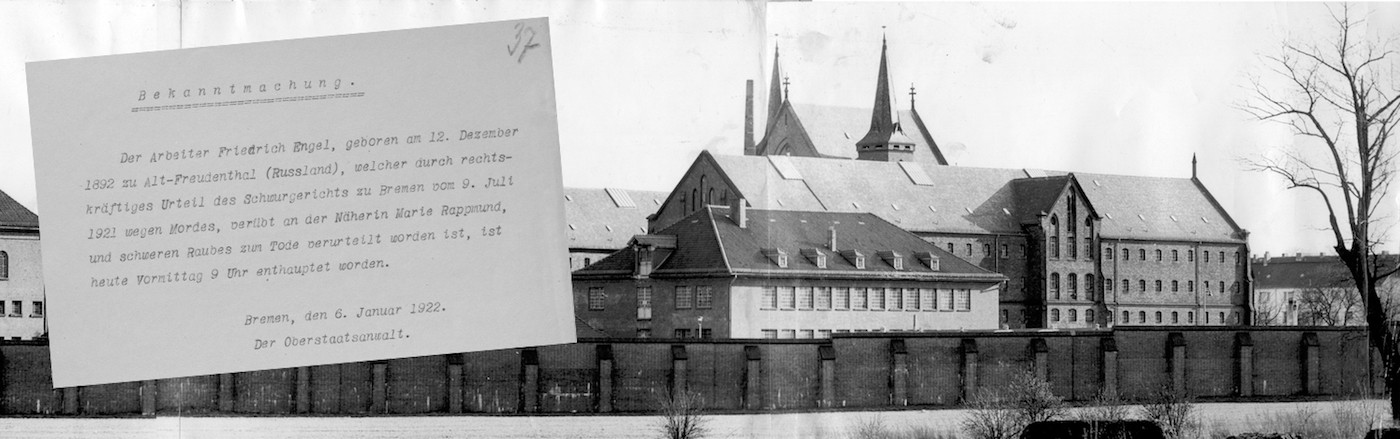

Ende in Oslebshausen: Am 6. Januar 1922 wurde Friedrich Engel im Hof der Strafanstalt enthauptet, unmittelbar darauf erging die Mitteilung am die Presse.

Foto: August Sychold

Die Einquartierung des Scharfrichters in einem Hotel passte indessen nicht zur penibel beachteten Geheimhaltung. Befremdet reagierte Späte auf seine Unterkunft. Der gängigen Praxis entsprach das nicht, sonst wurden er und seine Gehilfen immer in einer Gefängniszelle untergebracht. Aus seiner Sicht gab es daran nichts auszusetzen. „Es geschah dies deshalb, um zu verhüten, dass etwa doch der Hinrichtungstag bekannt werde“, teilte er Löning mit.

So ganz nach dem Geschmack des Scharfrichters war die maschinelle Enthauptung nicht. Späte „arbeite meistenteils mit dem Richtbeil“, erfuhr Staatsanwalt Heinrich Meyners-Dunkel in Berlin. Der Vorteil: Es gehe schneller und bedürfe keiner besonderen Vorbereitungen. „Der Scharfrichter habe das ganze nötige Gerät in Besitz und bringe es nebst vier genau unterwiesenen kräftigen Gehilfen mit.“ In Preußen tendierte man schon allein wegen der geringeren Kosten zum Beil, die Fallschwertmaschine sollte in der Mottenkammer verschwinden.

Wieso Bremen auf der Guillotine beharrte, ist unklar, vielleicht war es einfach nur die Macht der Gewohnheit. Auffällig ist jedenfalls, wie sehr man sich am Vorgehen im Fall Pohl orientierte. Die schon 14 Jahre zurückliegende Exekution diente als Präzedenzfall.

Bindungen zur Heimat gekappt

Doch wer war der Mann, dessen Leben in Oslebshausen so abrupt endete? Engel war ein Russlanddeutscher, er stammte aus der Gegend von Odessa aus einer angeblich wohlhabenden Bauernfamilie. Seine Geschwister waren größtenteils nach Amerika ausgewandert. Der Erste Weltkrieg hatte die Bindungen zu ihnen und in die Heimat gekappt, auch zu seinen noch lebenden Eltern. Engel schlug sich mit Gelegenheitsjobs durch, in den Akten wird Engel als „Arbeiter“ geführt. Aus seiner Ehe mit der gebürtigen Polin Marianne Gondek aus Galizien gingen zwei Kinder hervor.

Freilich war die Beziehung schon bald empfindlich getrübt. Seine Frau warf ihm vor, sich nicht um den Nachwuchs zu kümmern. Zum Zeitpunkt der Tat bestand bereits keine häusliche Gemeinschaft mehr, nur noch sporadisch logierten die deklassierten Eheleute in einem Gasthof. Nach Überzeugung des Gerichts zogen die beiden am 4. November 1920 zusammen los, um Maria Rappmund in ihrer Wohnung an der Pappelstraße aufzusuchen. Man kannte sich seit ein paar Jahren, doch nun hatte es Engel nach Aussage seiner Frau auf ihr Geld abgesehen.

Schon unterwegs soll Friedrich Engel seine Tötungsabsichten bekundet haben. Das Mordopfer wurde mit durchschnittener Kehle unterm Bett aufgefunden, Engel wenig später in Verden verhaftet. Im Prozess beschuldigten sich die Eheleute laut „Bremer Nachrichten“ gegenseitig. Das Gericht schenkte der Frau Glauben, sie wurde wegen Beihilfe zu zwölf Jahren Zuchthaus verurteilt und 1929 vorzeitig entlassen.

Friedrich Engel fühlte sich als Opfer eines Justizirrtums. Ob dem wirklich so war, wird sich kaum noch klären lassen. Auch wenn sich Hans-Joachim Kruse, Verfasser eines Buchs zur Geschichte des Bremer Gefängniswesens, sicher ist: „Das Urteil war offensichtlich ein Fehlurteil.“

Musste erst aus Hannover herbeigeschafft werden: die Guillotine (hier ein Exemplar aus München), mit der Friedrich Engel im Hof der Strafanstalt Oslebshausen hingerichtet wurde.

Foto: Walter Haberland

Ein Gnadengesuch hatte Engel zunächst nicht stellen wollen, nachdem sein Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens gescheitert war. Würde er doch damit eine Tat eingestehen, die er nicht begangen habe, so seine Begründung gegenüber Gefängnispfarrer Schmalz. Mit der Vollstreckung des Todesurteils hat er anscheinend nicht wirklich gerechnet. Im Falle eines Schuldspruchs malte er sich ein Leben hinter Mauern aus. „Aber unschuldig sich lebenslänglich in eine Zelle sperren zu lassen – nein, dann lieber heute aufs Schafott als morgen.“

Sonderlich gut kommt Marie Engel in den amtlichen Papieren nicht weg. Von ihrem „verschlagenen Charakter“ spricht der Direktor der Anstalt, Emil Sonnemann. Sie stelle sich „als völlig unschuldig hin“, ihr Ehemann machte auf ihn einen „bei weitem harmloseren Eindruck“. Gleichwohl wollte Sonnemann seine Einschätzung nicht als Unschuldsvermutung verstanden wissen. Vielmehr attestierte er Engel moralische Abgestumpftheit, nur so konnte er sich dessen Gleichmut im Angesicht des Todes erklären. Sein Eindruck: „Mit derselben Gefühlslosigkeit, mit der seinem Opfer den Hals durchschnitt, ging er auch zur Richtstätte.“

Weniger sicher war sich Gefängnispfarrer Schmalz, der aus Engel nicht recht schlau wurde. Als schlichten, mitunter sentimentalen Charakter schildert er den Todeskandidaten. Zugleich zweifelte er an dessen Aufrichtigkeit, er attestierte ihm einen Hang zum Theatralischen. Bei ihren Unterredungen sei es fast immer zu Tränen gekommen. So auch, als ihm am frühen Abend des 5. Januar 1922 die Urteilsvollstreckung für den nächsten Morgen verkündet wurde. Heftig habe er geschluchzt und geweint, kaum eine Stunde später aber schon wieder gelacht und heitere Bemerkungen gemacht. „Er erschien ruhig, doch verriet ein häufiges Zucken seiner linken Hand innere Erregung“, notierte Oberstaatsanwalt Löning.

Zu einer Begegnung der Eheleute Engel kam es nicht mehr. Seine ebenfalls in Oslebshausen einsitzende Frau lehnte seinen Wunsch ab, sie vor der Exekution noch einmal zu sprechen. „Ich will sie fragen, warum sie mich beschuldigt hat“, so Engel. Nur bei einem Geständnis hätte sich die 25-Jährige dazu bereit gefunden. An ihrer Darstellung der Geschehnisse hielt sie fest, als Mörder habe ihr Mann sie und die beiden Kinder in ein entsetzliches Unglück gestürzt.

Mit der Stoppuhr wurden Engels letzte Augenblicke gemessen. Vom Eintritt in den Gefängnishof bis zur Urteilsvollstreckung vergingen zwei Minuten und 30 Sekunden, davon 43 Sekunden nach seiner Übergabe an den Scharfrichter. „Der Verurteilte war ruhig und gefasst“, heißt es im Protokoll der Hinrichtung. „Erklärungen gab er nicht mehr ab.“