Saftige Rechnung: Das Ehepaar Hoss ließ sich den Besuch des Astoria am 31. Dezember 1967 einiges kosten.

Quelle: Marianne Hoss/Michael Fritz

Vor 50 Jahren: Am Silvesterabend 1967 schloss das legendäre Varieté seine Pforten

Vom bevorstehenden Aus des „Astoria“-Varietés war in den Zeitungsanzeigen nichts zu lesen. „Allen Gästen und Freunden des Hauses wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches neues Jahr“, hieß es am 24. Dezember 1967 im Weser-Kurier. Zwei Vorstellungen sollten bis zum 30. Dezember täglich über die Bühne gehen, dazu noch eine festliche Silvestervorstellung. Ansonsten nicht der geringste Hinweis auf das Ende des „Astoria“, sang- und klanglos verschwand das einstmals so gefeierte Varieté aus dem Rampenlicht.

Dass sich nach der Silvestergala der Vorhang nie mehr heben würde, dürfte den Gästen dennoch klar gewesen sein. War doch bereits am 8. November 1967 reiner Tisch gemacht worden. Ein Anwalt hatte das Aus zum Jahreswechsel verkündet, den Schlussstrich nach knapp 60 Jahren.

Unter den Gästen am Silvesterabend waren auch Marianne und Rolf Hoss. Er arbeitete als Versicherungskaufmann, die beiden hatten 1961 geheiratet. Als Mutter einer kleinen Tochter freute sich die 30-Jährige auf einen unterhaltsamen Abend mit schlagfertigem Kabarett und artistischen Glanzleistungen. Zum Programm gehörte laut Michael Fritz, dem Enkel des Varietégründers Emil Fritz, auch ein Auftritt des Dompteurs Gerd Siemoneit, damals noch nicht Direktor des Circus Barum. Mit einem schwarzen Panther habe er für Furore gesorgt. Das viel bestaunte Kunststück: der Sprung des Raubtiers aus drei Metern Höhe in die Arme des Dompteurs.

Über die Jahre aufbewahrt hat das Ehepaar Hoss die Eintrittskarten und Quittungen der letzten Vorstellung. Weshalb wir noch heute exakt orientiert sind über ihre Gaumenfreuden vor 50 Jahren. Zur Feier des Tages gönnten sich Marianne und Rolf Hoss eine „kalte Ente“. Für die Bowle aus Weißwein und Selters legten die beiden 36 Mark auf den Tisch. Alles in allem machten sie an diesem Abend 72,60 Mark für Essen und Getränke locker. „Später natürlich auch noch für Sekt“, sagt die heute 80-Jährige. Schließlich habe man auf den Jahreswechsel anstoßen wollen.

„Für einen Abend im Astoria war man bereit, ordentlich Geld auszugeben“, meint Michael Fritz. Als Gastronom eines Restaurants in Worpswede muss er es wissen. „Die Summe könnte man heute schon fast verdreifachen.“

Wie ein Phönix aus der Asche: das neue „Astoria“ in den 1950er Jahren. Am Standort des zerstörten Vorgängerbaus ließ Varietébetreiber Emil Fritz den Neubau errichten.

Quelle: 50 Jahre Astoria Theater Bremen

Astoria-Besuch als „etwas Besonderes“

Mit anderen Worten, der „Astoria-Besuch“ war ein teures Vergnügen – jedenfalls wenn man nicht den ganzen Abend auf dem Trockenen sitzen wollte. Nur wer mit dem nötigen Kleingeld gesegnet war, konnte sich regelmäßige Besuche leisten. Die zehn Mark Eintrittsgeld fielen da weniger ins Gewicht, die Getränke sorgten für Ebbe in den Geldbörsen. Für Normalverdiener waren deshalb nur gelegentliche Abstecher drin. „Damals gab es ja noch nicht so viel Abwechslung, ein Besuch im Astoria war etwas Besonderes“, sagt Marianne Hoss. Höchstens zwei oder drei Mal seien sie im „Astoria“ gewesen.

Anders natürlich im Falle der guten Gesellschaft.

Schon in den „wilden Zwanzigern“ war das 1908 eröffnete Varieté eine gesuchte Adresse gewesen, später machte es sich nicht nur in Deutschland, sondern auch international einen Namen. Ein herber Einschnitt war die Zerstörung des Gebäudes im Zweiten Weltkrieg. Doch nach der Wiedereröffnung im Oktober 1950 konnte das „Astoria“ nahtlos an die guten alten Zeiten anknüpfen. Wie ehedem fuhren immer wieder Luxuskarossen vor, zu den Stammgästen gehörte unter anderem Autohersteller Carl F. W. Borgward.

Wer Geschäftsfreunden oder Besuchern etwas bieten wollte, nahm seine Gäste mit in die Katharinenstraße. Das anspruchsvolle Programm mit deutscher und internationaler Showprominenz belegte eindrucksvoll: An der Weser konnte man sich bestens unterhalten, in Bremen ging man zum Lachen nicht in den Keller. Und wenn doch, allenfalls in die Arizona-Bar, der „ein bisschen verruchten“ Adresse im Untergeschoss des Neubaus.

Die letzten Anzeigen: In der Weihnachtsausgabe des Weser-Kurier von 1967 rührten die Betreiber noch einmal die Werbetrommel.

Quelle: Weser-Kurier

Das Ende – unausweichlich?

Fragt sich nur, ob das Ende vor 50 Jahren wirklich unausweichlich war. War es vorprogrammiert, weil ein Varieté schlichtweg nicht mehr in die Zeit passte? Weil die Leute lieber zu Hause blieben und den Fernseher einschalteten? Die frühere artistische Leiterin des Hauses, Toni Paßmann, widerspricht. Nicht allein das Fernsehen sei schuld gewesen am Niedergang des „Astoria“. Schon seit dem Tod des Gründerdirektors Emil Fritz im Juli 1954 sei es kontinuierlich bergab gegangen. „Mit ihm ist die Seele gewichen“, sagt sie.

Von schlechter Stimmung ist indessen nichts zu spüren, wenn man die Jubiläumsbroschüre von 1958 aufschlägt. Im Gegenteil, auf allen Seiten atmet das Heft zum 50-jährigen Bestehen Tatkraft und Optimismus. Zwar heißt es im Grußwort, es sei gewiss nicht leicht, den einmal erkämpften Platz „in die Zukunft hinein erfolgreich zu behaupten“. Doch die „Erfolge der vergangenen Jahre“ bewiesen, dass der eingeschlagene Weg der richtige sei. Die zweiten 50 Jahre könnten kommen, „die Söhne werden leicht das Jahrhundertjubiläum noch erleben“.

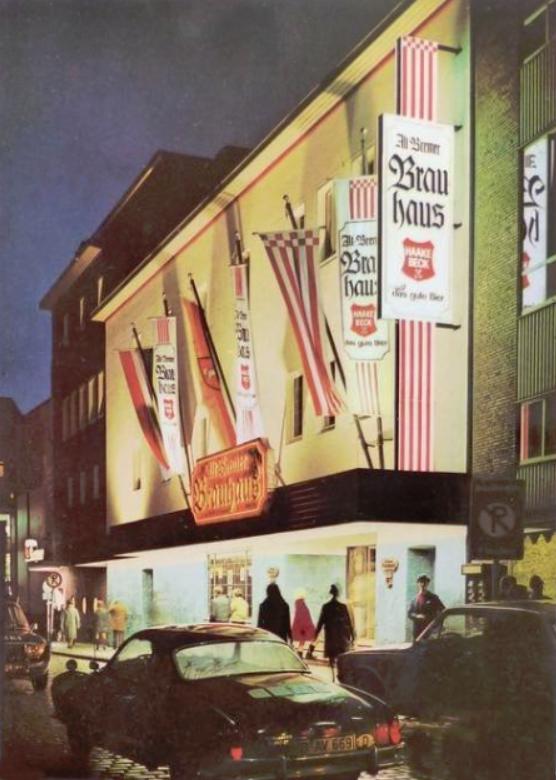

Früher das „Astoria“, ab 1968 das Alt-Bremer Brauhaus mitsamt Remmerkeller: der traditionelle Varieté-Standort an der Katharinenstraße auf einer Postkarte von 1970.

Quelle: Stadtteil-Archiv Bremen-Neustadt

Doch die selbstbewusste Ansage der neuen Betreiber war ein wenig zu forsch.

Allem Anschein nach knirschte es im Führungsduo. Tatsächlich barg die Doppelspitze allerhand Konfliktpotenzial: auf der einen Seite Elisabeth Fritz als dritte Ehefrau des Varietégründers und auf der anderen ihr Stiefsohn Wolfgang Fritz, ein Spross aus der zweiten Fritz-Ehe. Die Arbeitsteilung ist in der Jubiläumsbroschüre festgehalten: Elisabeth Fritz wird vorgestellt als „sorgsame Hüterin des materiellen Erbes“, Wolfgang Fritz als künstlerischer Leiter. „Mein Vater war mit 21 Jahren der wohl jüngste Varietédirektor Europas“, sagt sein Sohn Michael Fritz.

Nur ein Jahr nach den hehren Worten zum Jubiläum trennten sich ihre Wege. 1959 ließ sich Wolfgang Fritz auszahlen und machte sich als Gastronom selbständig, sein Lokal „Schnoor II“ galt als Promi-Treffpunkt. Fortan führte Elisabeth Fritz das Varieté erst allein, dann mit ihrem Sohn Horst Fritz weiter. Der brachte durchaus noch einmal frischen Wind in den Betrieb, so 1963 mit der Eröffnung des legendären „Twen-Club“ im ehemaligen Zigeunerkeller. Die Jugend war begeistert von der neuen Anlaufstelle, in der es auch schon mal „etwas süßlich“ nach Marihuana roch.

Gespräche hinter den Kulissen

Aber offenbar reichte Live-Musik in Bremens erster Diskothek nicht aus, um das Gesamtunternehmen dauerhaft ohne Verluste zu führen. Vergebens suchte Elisabeth Fritz nach neuen Geldquellen oder einer anderweitigen Zukunft für das Haus. Hinter den Kulissen bot sie den großen Saal mit seiner Bühne als neuen Theaterstandort an. Die Theaterleute seien begeistert gewesen, ließ ihr Anwalt Hermann Wentzien wissen. Und doch wurde nichts daraus, denn: „Politiker und Deputationen spielten nicht mit.“

Laut Wentzien war das symptomatisch für das Desinteresse der Stadt. Die habe keinen Finger gerührt, um das „Astoria“ zu retten – es seien dem Betrieb weder steuerliche noch sonstige Vergünstigungen eingeräumt worden. „Offenbar hat man es für selbstverständlich gehalten, dass eine einzige Familie gute bremische Tradition auf Kosten ihres Vermögens pflegt.“

Da traf es sich gut, dass die Haake-Beck Brauerei nach einem neuen Quartier für ihre beliebten Remmers Bierstuben suchte. Bis dahin waren die Bierstuben im Kellergeschoss des Lloydgebäudes beheimatet gewesen. Doch weil dessen Tage gezählt waren, stand ein Umzug zur Debatte. Im Herbst 1967 wurde der Verkauf des Gebäudes an die Brauerei besiegelt. Nicht nur für das Varieté schlug damit das letzte Stündlein, auch der Arizona-Nightclub und die im Haus untergebrachten Gastronomiebetriebe Klosterkeller und Jagdzimmer mussten dran glauben. Für das Bodega gab es noch eine Schonfrist bis März 1968, dagegen konnte die Familie für den „Twen-Club“ eine vorläufige Bestandsgarantie an alter Stätte aushandeln.

In späteren Jahren geriet der inzwischen an der Ecke Katharinenklosterhof/Sögestraße gelegene „Twen-Club“ mehrfach in die Schlagzeilen. Einmal wurde ein bewaffneter Räuber in der als „Haschklause“ (Weser-Kurier) verschrienen Disko festgenommen, dann sorgten Messerstechereien im Drogenrausch für Aufsehen. Ein tragisches Ende nahm es mit Horst Fritz: Im Alter von 34 Jahren kam er am 30. Dezember 1976 bei einem Autounfall ums Leben.

Ein Alt-Bremer Marktplatz, wo früher die Bühne war: das neue Gesicht des Astoria ab 1968.

Quelle: Stadtteil-Archiv Bremen-Neustadt

Das frühere „Astoria“ als „Alt-Bremer Brauhaus“

Nach der letzten Vorstellung machten sich im „Astoria“ die Handwerker an die Arbeit. Fast ein ganzes Jahr lang wurde das ehemalige Varieté umgebaut. Ins Untergeschoss zogen als Remmerkeller die Remmers Bierstuben, im früheren Theatersaal wurde mit erheblichem Aufwand das „Alt-Bremer Brauhaus“ eingerichtet. „Dort, wo früher die Hauptbühne im Astoria war, gab es es jetzt einen Marktplatz mit 21 liebevoll gestalteten Fassaden“, schreibt Bremen History-Autor Peter Strotmann. Am 4. Dezember 1968 begann für den traditionellen Varieté-Standort ein neues Kapitel ohne künstlerische Darbietungen.

Stilles Gedenken: Seit Herbst 2016 erinnert eine Tafel an den früheren Astoria-Standort an der Katharinenstraße.

Foto: Frank Hethey

Doch irgendwie fehlte der neuen Supergastronomie das Flair der alten Remmers Bierstuben im Lloydgebäude. Und mancher mag beim Besuch der beiden Lokale wehmutsvoll an die alten Astoria-Tage gedacht haben. Mit dem Neubau der Bremer Landesbank 1994 wurde dann auch dieser Abschnitt zu den Akten gelegt, seither hat sich auch die gastronomische Nutzung erledigt. Allenfalls bei erfolgreichen Kreditgeschäften klirrten noch die Sektgläser.

An die bewegte Vergangenheit des Astoria erinnert seit September 2016 eine Gedenktafel. Lange musste Michael Fritz dafür kämpfen, bis er endlich Gehör fand. Und das ist nicht die einzige Spur, die auf das Astoria hinweist. Schon seit 2010 lebt der Name „Fritz“ im gleichnamigen Theater am Herdentorsteinweg weiter – eine späte Hommage an Varietégründer Emil Fritz. Als eine Art Nachlassverwalter des „Astoria“ pflegt Michael Fritz die Erinnerung an das legendäre Varieté. In seinem Lokal in Worpswede hat er eine „Astoria“-Ecke mit Devotionalien aus der guten alten Zeit eingerichtet. „Erstaunlich, wie viele Leute da noch ins Schwärmen kommen“, sagt er.

Sein Traum ist eine Verfilmung der Astoria-Story. „Ich bin überzeugt, die Geschichte des Varietés würde dafür reichlich Stoff bieten.“ Ein Fernsehfilm wie der erfolgreiche Adlon-Dreiteiler schwebt ihm vor. Doch noch steckt er in der Sondierungsphase. Das entscheidende Problem: „Bremen ist eben nicht Berlin.“ Gleichwohl will Michael Fritz nicht locker lassen – genauso wenig wie bei seinem Kampf für die Gedenktafel.

Wer weiß, vielleicht gibt ihm der Erfolg Recht. Das „Astoria“ auf der Leinwand – eine schöne Vorstellung.

von Frank Hethey

Mehr dazu in der Radio Bremen-Reihe „As times goes by“:

Das Ende nach knapp 60 Jahren: Eintrittskarte für die letzte Vorstellung zu Silvester 1967.

Quelle: Marianne Hoss/Michael Fritz