Vor Gericht: bsc-Schauspieler Michael Meyer als Nordwolle-Chef Georg Carl Lahusen.

Foto: Menke

Shakespeare Company bringt Nordwolle-Pleite von 1931 auf die Bühne / Neu entdeckte Briefe beleuchten Firmenchef Lahusen

Der Zusammenbruch des Nordwolle-Konzerns im Sommer 1931 hielt nicht nur Bremen in Atem – die Erschütterungen waren in ganz Deutschland zu spüren. Unter dem Titel „Prunk und Pleite einer Unternehmerdynastie“ hat die Bremer Shakespeare Company die spektakuläre Pleite jetzt als szenische Lesung auf die Bühne gebracht. Dabei kommt Firmenchef Georg Carl Lahusen erwartungsgemäß schlecht weg – nicht zuletzt durch seinen plumpen Versuch, sich bei den NS-Machthabern anzubiedern.

An seinem 43. Geburtstag war das Spiel aus: Georg Carl Lahusen, der Herr des Nordwolle-Konzerns, gab gerade einen Empfang auf seinem prunkvollen Anwesen Gut Hohehorst in der Bremer Schweiz, als die Handschellen klickten. Vor den Augen seiner Gäste wurde der Firmenchef abgeführt. Zeitgleich inhaftierte die Polizei wegen Fluchtgefahr auch seinen jüngeren Bruder Heinz in dessen Bremer Wohnung.

Schlagzeile auf der Titelseite: Die Bremer Nachrichten vermeldeten am 18. Juli 1931 die Verhaftung der Gebrüder Lahusen.

Quelle: Staats- und Universitätsbibliothek Bremen

Mit der spektakulären Verhaftung der Lahusen-Brüder am 17. Juli 1931 erreichte der Skandal um die Nordwolle seinen vorläufigen Höhepunkt. Die Vorwürfe: gemeinschaftliche „Konkursverbrechen“, Betrug durch Führung von Geheimkonten, Bilanz- und Kreditschwindel. Da halfen auch die exzellenten Verbindungen in die höchsten Kreise der Bremer Politik und Kaufmannschaft nicht mehr: Lahusen war am Ende – ein bis dahin beispielloser Absturz in der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Dem Wolle-Imperium mit weltweit 28.000 Beschäftigten drohte die Pleite. Ein Ereignis, das weit über Bremen hinaus auch international für Schlagzeilen sorgte.

Die Bremer Shakespeare Company hat die dramatischen Ereignisse in Form einer szenischen Lesung aufbereitet. Am Dienstagabend feierte das Stück unter dem Titel „Prunk und Pleite einer Unternehmerdynastie“ vor ausverkauftem Haus Premiere: als Lehrstück über Macht und Moral, Aufstieg und Fall eines Zockers, wie ihn Deutschland bis dahin noch nicht gesehen hatte. Lahusens Sturz bietet alle Ingredienzen für ein großes Drama, ein Stoff so recht nach dem Geschmack des Namensgebers der Shakespeare-Company.

Kein roter Faden im Umgang mit roten Zahlen

In Erklärungsnot: die bsc-Schauspieler Meyer als Nordwolle-Chef Georg Carl Lahusen und Markus Seuß als Heinz Lahusen.

Foto: Menke

Doch wie den historischen Stoff auf die Bühne bringen? Wie das Jonglieren mit den Millionen so darstellen, dass dem Publikum nicht der Kopf schwirrt vor lauter Zahlen und Zinsen? Das eben war die Herausforderung für Ensemblemitglied Peter Lüchinger und seine Mitstreiter: ein hochkomplexes Finanzdebakel so zu komprimieren, dass darüber nicht die eigentliche Geschichte auf der Strecke bleibt, der Sturz des hochbegabten Lahusen, das Drama seiner Familie.

Ist das gelungen? Nicht immer, vor allem in der ersten Hälfte des knapp zweieinhalbstündigen Stücks hätten es ruhig ein paar Fakten weniger sein dürfen, fehlte der rote Faden beim Umgang mit den roten Zahlen. Fragwürdig auch der subtile Versuch, eine historische Kontinuität zu suggerieren vom schlitzohrigen Großvater zum verschlagenen Enkel: erst der Stammvater, der versoffenen Seeleuten für ein paar Schnäpse die Rechte auf argentinische Ländereien abnimmt, und später in seinen Fußstapfen der Großunternehmer, der sich ein ums andere Mal neue Bürgschaften und Kredite erschleicht. Das klingt folgerichtig, fast wie die Geschichte einer Ganovenfamilie, ist aber kaum vereinbar mit den Fakten.

Weitaus stärker dann die persönliche Komponente im zweiten Teil, der Blick hinter die Kulissen der Familie Lahusen, auf die Auswirkungen des Verlusts von Macht und Prestige. Endlich verengt sich die Perspektive auf den Anti-Helden, rückt der gestürzte Firmenchef in den Mittelpunkt. Als Grundlage dafür dienen bislang unbekannte Briefe aus dem Nachlass der Familie im Delmenhorster Nordwolle-Museum. Briefe, die Lahusen an seine Schwester Armine geschrieben hat. Mal sentimental, mal großspurig und nie einsichtig – so tritt uns Lahusen gegenüber.

Die Nordwolle-Fabrik in Delmenhorst: Im Konkursjahr 1931 zitterten die Beschäftigten um ihre Arbeitsplätze.

Bildvorlage: Nordwestdeutsches Museum für Industriekultur

Neu entdeckte Briefe zeigen Lahusen-Familie von innen

Für Historiker sind die neu entdeckten Briefe eine Fundgrube. Zeigen sie doch erstmals in ungeschminkter Form, wie es nach dem Zusammenbruch des Konzerns weiterging mit den Lahusens. So sehr der gestürzte Firmenchef auch an die Solidarität und Loyalität der engsten Verwandten appellierte – der Bruch war nicht mehr zu kitten, ein tiefer Riss ging durch die Familie.

Gebaut, als die Zahlen schon nicht mehr stimmten: die Nordwolle-Zentrale, heute Haus des Reichs, in der Bremer Innenstadt.

Bildvorlage: Nordwestdeutsches Museum für Industriekultur

Unversöhnlich zeigte sich vor allem Hans Lahusen als Sachverwalter der argentinischen Firmenanteile. Für ihn unfassbar, wie der ältere Bruder „als Vernichter des Lebenswerks unseres Vaters“ noch immer so große Töne spucken konnte. In kalter Wut empfahl er dem gescheiterten Firmenchef nach dessen Haftentlassung eine „produktive Tätigkeit“, damit seine Gedanken mal wieder klare Konturen bekämen. Ehrliche Arbeit als Weg zur Selbsterkenntnis – mehr Verachtung geht kaum noch.

Erst jetzt, im zweiten Teil der Lesung, nimmt der Mensch Lahusen allmählich Gestalt an. Das hat zu einem beträchtlichen Teil mit der glänzenden schauspielerischen Leistung von Michael Meyer als Georg Carl Lahusen zu tun. Schon die äußere Ähnlichkeit mit der historischen Figur ist frappierend, erst recht aber die überzeugende Art und Weise, wie er den so tief Gestürzten verkörpert. Diesen Lahusen nimmt man ihm ohne weiteres ab, genau so stellt man sich den Mann vor – da steht einer im Rampenlicht, dem es an jeglichem Unrechtsbewusstsein mangelt, der auch nach seinem unrühmlichen Abgang weit entfernt ist von innerer Einkehr.

Lahusen spielte auf der antisemitischen Klaviatur

Unbelehrbar und uneinsichtig bis zuletzt: bsc-Schauspieler Meyer als Nordwolle-Chef Georg Carl Lahusen vor Gericht.

Foto: Menke

Lahusen sah sich als Opfer der Banken. In erster Linie als Opfer der DANAT-Bank und ihres Vorstandsvorsitzenden Jakob Goldschmidt. Wie er schon vor Prozessbeginn im August 1933 alle Schuld auf ihn abzuwälzen trachtete, das verschlägt einem schlichtweg die Sprache. Zumal er dabei ohne die geringsten Skrupel auf der antisemitischen Klaviatur spielte. Auf einmal verunglimpfte er seinen einstigen Freund und Geschäftspartner als „jüdischen Börsenbankier“. Michael Meyer zeigt diese Facette seiner Figur so authentisch, dass es einem kalt den Rücken herunterläuft.

Keine Frage, Lahusen witterte nach der NS-Machtübernahme eine reelle Chance, im Fahrwasser der neuen Staatsdoktrin ans rettende Ufer zu gelangen. Plötzlich engagierte er juristischen Beistand aus Hitlers Gefolgschaft. Der Nordwolle-Konzern, so hieß es jetzt, sei als rein arisches Großunternehmen schon lange ein Dorn im Auge der jüdischen Weltverschwörer gewesen. Besonders pikant, dass zu diesem Zeitpunkt mit dem Bremer Nachkriegssenator Alexander Lifschütz noch ein jüdischer Rechtsanwalt für Lahusen arbeitete – freilich nicht mehr lange.

Doch das Kalkül ging nicht auf, die neuen Herren gaben nichts auf Lahusens Anbiederungsversuche. Im Gegenteil, im Dezember 1931 noch gegen Zahlung einer Kaution von einer Million Reichsmark auf freien Fuß gesetzt, wurde der Bankrotteur 1933 in Schutzhaft genommen. Wenig nachsichtig auch die Richter, die Lahusen im Dezember 1933 zu fünf Jahren Freiheitsentzug verurteilten. Dass er nach dem Krieg allen Ernstes Wiedergutmachung beantragte und dabei seine angebliche Gegnerschaft zum NS-Regime anführte, fügt sich nahtlos ein in das moralisch fragwürdige Gebaren des einstigen Konzernlenkers.

Bremen nach der Haftentlassung kein opportuner Aufenthaltsort

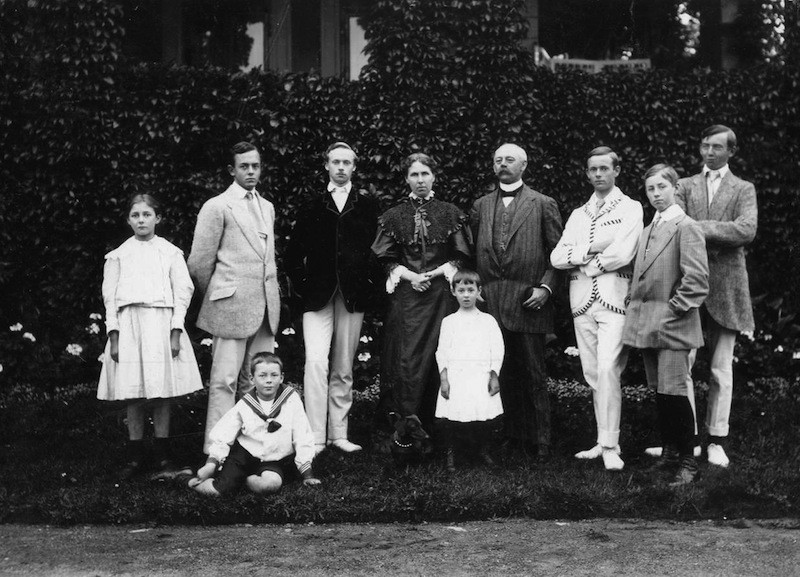

Als die Welt noch in Ordnung war: der Bankrotteur Georg Carl Lahusen (2. v. l.) um 1910 mit seinen Eltern Armine und Carl Lahusen.

Bildvorlage: Nordwestdeutsches Museum für Industriekultur

Bremen war für Lahusen schon nach der Haftentlassung kein opportuner Aufenthaltsort mehr. Den Rest seines langen Lebens verbrachte er in München, wo er sich als „Neu-Bajuware“ abermals als Textilunternehmer versuchte. An der Weser ließ er sich nur noch sporadisch blicken. Am 9. August 1973 ist er im gesegneten Alter von 85 Jahren gestorben.

Mit dem Lahusen-Stück hat die Shakespeare Company zum siebten Mal alte Akten zum Sprechen gebracht. Bereitgestellt wurden die durch Studierende des Instituts für Geschichtswissenschaft der Uni Bremen unter Leitung von Dr. Eva Schöck-Quinteros. Die Wahl des Stoffes war ganz gewiss kein Fehlgriff. Sich damit vertraut zu machen, sei das Interessanteste gewesen, was er in den letzten anderthalb Jahren gelesen habe, so Lüchinger.

Aus diesem umfangreichen Material eine attraktive Bühnenfassung zu destillieren, ist zweifellos ein Kunststück – schon allein der Versuch nötigt einem Respekt ab. Womöglich wäre weniger mehr gewesen, vielleicht hätte man durch den Verzicht auf finanztechnische Einzelheiten das Stück um einiges straffen können.

Doch das ändert nichts am Wert dieser Art von Geschichtsvermittlung. Als Nachgeborener bekommt man eine sehr akkurate Vorstellung davon, wie schwer die Nordwolle-Pleite die damalige Wirtschafts- und Finanzwelt erschütterte. Und vor allem auch, welche Spuren das Debakel in Bremen hinterließ. Lüchingers Eindruck bei der Lektüre der Bürgerschaftsprotokolle: „Auf einmal versteht man alles, was 1800, 1931 und 2013 in Bremen passiert ist.“

Merke: Allzu große Nähe von Wirtschaft und Politik tut selten gut.

von Frank Hethey

Die Lahusen-Söhne als verschworene Gemeinschaft: Firmenchef Georg Carl Lahusen (li.) posiert selbstbewusst mit verschränkten Armen.

Bildvorlage: Nordwestdeutsches Museum für Industriekultur