Fiel der Grippe zum Opfer: der angesehene liberale Politiker Hinrich Hormann.

Quelle: Staatsarchiv Bremen

Im Zeichen der Grippe: Die Spanische Grippe forderte in Bremen von 1918 bis 1920 mehr als 1200 Todesopfer

Noch wenige Stunden vor seinem Tod empfing der frühere Reichstagsabgeordnete Hinrich Hormann einen Freund zu politischen Gesprächen. Ganz einfach fiel ihm die Unterredung schon nicht mehr, wie die Bremer Nachrichten zu berichten wussten. Danach sei es „schnell bergab“ gegangen, sein Bewusstsein habe sich getrübt und „die Todesschatten senkten sich über ihn“. Am frühen Morgen des 19. Februar 1920 dann das Ende, im Alter von 56 Jahren starb der weithin bekannte liberale Politiker, ein begnadeter Redner, der als streitbarer Demokrat keine Kontroverse gescheut hatte.

In Bremen war Hormann das prominenteste Opfer der Grippe-Epidemie, wie die Krankheit in zeitgenössischen Verlautbarungen genannt wurde. Tatsächlich handelte es sich um eine Pandemie, so der Fachterminus für eine nicht nur regional begrenzte, sondern global auftretende Influenza mit identischem Virenstamm.

Weitere berühmte Grippeopfer waren der Soziologe Max Weber, der Maler Egon Schiele und der Dichter Guillaume Apollinaire. In New York raffte die Grippe den Unternehmer Frederick Trump dahin, den Großvater des US-Präsidenten. Wie viele Menschen weltweit an der Grippe zugrunde gingen, lässt sich nur schwer ermessen. Die Schätzungen schwanken zwischen 25 und 50 Millionen, neuere Forschungen sprechen sogar von 70 Millionen.

Als „Spanische Krankheit“ ist die damalige Grippe-Pandemie in die Annalen eingegangen. Spanisch deshalb, weil die Seuche erstmals im Mai 1918 in Madrid massenhaft in Erscheinung trat. Ausgebrochen ist die Grippe allerdings mit einiger Sicherheit in den USA, von Kansas aus verbreitete sich der aggressive Erreger über den gesamten Globus. Über die Schützengräben der Westfront hinweg erreichte die Influenza auch Deutschland. Und damit Bremen.

Drei Grippewellen suchten Bremen heim

Insgesamt drei Grippewellen suchten Bremen von 1918 bis 1920 heim. Die erste Welle im Sommer 1918 verlief noch halbwegs glimpflich, nur sehr vereinzelt kam es zu Todesfällen. Mit ungeahnter Wucht brach dagegen ab Ende September 1918 die zweite Welle über die Bevölkerung herein, in den zeitgenössischen Quellen ist von einer „explosionsartigen Ausbreitung“ die Rede. Kurz und heftig war diesmal der Krankheitsverlauf: erst die üblichen Grippesymptome wie Kopf- und Gliederschmerzen, Husten und Fieber, dann nicht selten als Begleiterscheinung eine schwere Lungenentzündung. Für die ohnehin schwächelnden, weil mangelhaft ernährten Menschen in der Endphase des Ersten Weltkriegs eine tödliche Kombination.

Wie rasant die hochansteckende Krankheit um sich griff, lässt ein Blick auf die Todesanzeigen in den Zeitungen erahnen. Zu den Kriegstoten gesellten sich seit der ersten Oktober-Woche die Grippetoten: vielfach Kinder und Jugendliche, häufiger Frauen als Männer.

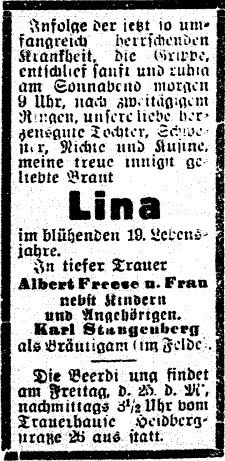

Typisch ist der Fall von Alma Schmidt, die mit 18 Jahren am 18. Oktober 1918 „nach schwerem Kampfe“ starb. Ausdrücklich benennen ihre Angehörigen die Todesursache, ,,mein blondes Glück, unser aller Sonnenschein“ sei nach „kurzer heftiger Krankheit, Grippe mit schwerer Lungenentzündung“ entschlafen. Ihr Schicksal teilte die gleichaltrige Lina Freese, die nach Angabe ihrer Familie „der jetzt so umfangreich herrschenden Krankheit“ zum Opfer fiel.

Selbst wenn die Todesursache nicht explizit erwähnt wird, kann die Wendung „nach kurzer, schwerer Krankheit“ als so gut wie sicherer Hinweis auf den Grippetod gelten.

Noch heute gehen die persönlichen Schicksale zu Herzen. So etwa das von Gretchen Sussick, die im Alter von 28 Jahren „nach nur kurzer, aber heftiger Krankheit“ am 20. Oktober 1918 „nach einjähriger, glücklicher Ehe an ihrem Hochzeitstage“ starb. Fast noch ergreifender das Los der 24-jährigen Else Diercks. „Tiefbetrübt“ beklagte der Ehemann ihren Tod nach nur „vierwöchiger glücklicher Ehe“.

Von den Behörden nichts zu hören

Von den Behörden war zunächst nichts zu hören, hilflos und ratlos stand die Bevölkerung der grassierenden Krankheit gegenüber. Mehr schlecht als recht versuchte sich die Presse als Gesundheitsratgeber. Als sich die eigenen Zeitungsspalten ab Anfang Oktober 1918 schon mit Todesanzeigen für die Grippeopfer zu füllen begannen, wiegelten die Bremer Nachrichten noch ab. Geradezu gönnerhaft hieß es am 13. Oktober 1918, in der Öffentlichkeit komme es „zu starken Übertreibungen“, bei jeder Grippe-Epidemie seien „selbstverständlich vereinzelte Fälle von Lungenentzündung“ zu verzeichnen. Der gute Ratschlag: „Beim ersten Auftreten von Fieber, bei Brustschmerzen und Husten ins Bett. Einige Tage das Zimmer hüten – und man wird kaum mit etwas Schwererem zu rechnen haben.“

Im blühenden Alter gestorben: Lina Freese fiel im 19. Lebensjahr der Grippe zum Opfer.

Quelle: Staats- und Universitätsbibliothek Bremen

Doch die Wirklichkeit war längst eine andere. Nur zwei Tage später mussten die Bremer Nachrichten einräumen, die Grippe sei von Neuem aufgeflackert und habe „in den letzten Tagen eine weitere Verbreitung“ gefunden. Es müsse dringend geraten werden, bei den ersten Krankheitserscheinungen im Bett zu bleiben – ein Plädoyer für eine selbstauferlegte Quarantäne.

Am 16. Oktober 1918 schrillten endgültig die Alarmglocken. „Die Grippe fordert ihre Opfer“, meldeten die Bremer Nachrichten, „sie tritt diesmal schlimmer auf als bei früherer Gelegenheit.“ Geradezu makaber die Anzeige eines Bestatters, der damals Gerüchten entgegentrat, es gingen ihm die Särge aus. Und tags darauf einräumen musste, dass der Bestand sich tatsächlich enorm gelichtet habe.

Selbst zu diesem Zeitpunkt zierten sich die Behörden noch immer, sich an die Bevölkerung zu wenden. Doch das hatte nichts zu tun mit Pressezensur, die galt nur für Grippefälle an der Front. Vielmehr bremste der Geschäftsführer des Gesundheitsrats, Obermedizinalrat Hermann Christian Tjaden, eine allzu transparente Öffentlichkeitsarbeit. Wie die einschlägigen Akten im Staatsarchiv belegen, riet er von Anfang an wegen möglicher hysterischer Reaktionen zur Zurückhaltung. Erst recht wollte er nichts von einer allgemeinen Schulschließung wissen. Bereits im Juli 1918 hatte er betont, derlei würde „nur unbegründete Ängstlichkeit und Aufregung in die Bevölkerung tragen“.

Senat versus Gesundheitsrat

Eine bemerkenswerte Haltung für das altehrwürdige Gremium, deren fünf Mitglieder seit 1821 den Senat in Gesundheitsfragen berieten. Doch Tjadens Votum fand im Rathaus angesichts der grassierenden Grippe keinerlei Widerhall. Gegen seinen Willen verordnete der Senat am 17. Oktober 1918 die Schließung sämtlicher Schulen. Einmal natürlich, um der Verbreitung der Grippe Einhalt zu gebieten, aber ausdrücklich auch mit Rücksicht auf die Sorgen der Eltern. Dass diese Anordnung nicht auf Einmütigkeit beruhte, verheimlichte der Senat noch nicht einmal, ganz offen wurde der Widerstand des Gesundheitsrats in der Pressemitteilung angeführt.

Kein Sargmangel: Ein Bestatter wehrte sich gegen geschäftsschädigende Gerüchte.

Quelle: Staats- und Universitätsbibliothek Bremen

Der gebürtige Ostfriese Tjaden schäumte, in seinen Augen war die Maßnahme nichts als Panikmache, weil sonst als potenzielle Ansteckungsherde auch Kirchen geschlossen und Straßenbahnen stillgelegt werden müssten. „Wer Ansteckung vermeiden will, kann von sich aus wegbleiben“, wetterte er wenig feinfühlig. Nicht unbedingt ein brauchbarer Rat angesichts der Schulpflicht.

Erst als die Grippe schon rund 200 Todesopfer gefordert hatte und die Schulen seit zwei Tagen geschlossen waren, meldete sich Tjaden am 19. Oktober 1918 erstmals mit vorbeugenden Verhaltensmaßregeln in der Öffentlichkeit zu Wort. Die zögerliche Informationspolitik war nicht gerade geeignet, das ohnehin erschütterte Vertrauen in staatliche Organe zu stärken.

Noch nicht vergessen war der Hinweis des Gesundheitsrats auf den Nährwert der Steckrübe im Hungerwinter 1916/17. Wie wenig die Bevölkerung der Obrigkeit über den Weg traute, zeigt die Stimmung im Stephaniviertel bei Ausbruch der ersten Grippewelle im Sommer 1918. Damals munkelte man laut Pastor Martin Emanuel Graeber, „daß die Krankheit zur Beruhigung der Bevölkerung Influenza genannt würde, daß sie aber in Wahrheit nichts als Hungertyphus sei“.

Tiefes Misstrauen gegenüber den Behörden

Wie tief das Misstrauen gegenüber den Behörden saß, belegen nicht zuletzt die Vorgänge bei Ausbruch der zweiten Grippewelle Ende Januar 1920. „Amtliches Verschleiern ist kein Mittel dagegen“, schimpfte ein besorgter Vater am 11. Februar 1920 in den Bremer Nachrichten und verlangte die abermalige Schließung der Schulen. Sein Sohn habe sich in der Klasse angesteckt, den einen Tag sei der Nachbar zur Linken weggeblieben, dann der zur Rechten, am dritten Tag er selbst. „Im vorigen Jahr ließ man die Kinder auch zu spät im Hause, nachdem die Krankheit genügend verbreitet war.“ Verantwortlich machte er dafür die „schwerfällig funktionierenden bürokratischen Maßnahmen“. Zwei Tage später pflichtete ihm ein weiterer Vater bei. Es sei „geradezu eine Leichtsinnigkeit, bei der jetzt herrschenden Seuchengefahr die Kinder in solche Schulräume zu schicken“.

Doch Tjaden blieb hart, und diesmal setzte er sich durch. Auf seinen Rat hin blieben die Schulen geöffnet, da die Schulkinder „auch allenthalben sonst reichlich Gelegenheit haben, mit dem Krankheitsstoff in Berührung zu kommen“. Nur intern nannte er noch zwei weitere Beweggründe: Die Kinder säßen wenigsten in beheizten Räumen und könnten weiterhin von der Milchspeisung durch amerikanische Hilfsprogramme profitieren.

Die empörte Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Als „Inkonsequenz“ geißelte ein Vater am 20. Februar 1920 die weiterhin geöffneten Schulen – freilich ohne sich über die internen Machtkämpfe im Klaren zu sein. Sein Eindruck: „So wird dieselbe Maßnahme bei gleichem Anlaß einmal für nötig gehalten und das andere Mal verworfen.“ Gegen den Schulzwang gebe es nur ein Mittel: die Selbsthilfe, also das Kind zu Hause zu lassen.

Gelernt hatte Tjaden aber doch, denn beim neuerlichen Ausbruch maß er der „Belehrung für die Bevölkerung“ von sich aus ein größeres Gewicht zu.

Wöchentlich fast 100 Grippetote

Plötzlich verstorben: eine der zahlreichen Todesanzeigen für Hinrich Hormann.

Quelle: Staats- und Universitätsbibliothek Bremen

Ihren traurigen Höhepunkt erreichte die dritte Grippewelle zwischen dem 7. und 21. Februar 1920, als wöchentlich annähernd 100 Grippetote zu beklagen waren. Unter ihnen der Steuersekretär Willy Kruse, der sich die Krankheit bei einer Konferenz im Berliner Reichsfinanzministerium zugezogen hatte. „Von der Reise kehrte er grippekrank zurück“, so die Bremer Nachrichten in ihrem Nachruf auf den hoffnungsvollen 32-jährigen Finanzexperten.

Mitten aus dem Leben riss die Grippe auch den stattlichen und vitalen Hinrich Hormann, der noch am 29. Januar 1920 bei einer Rede in Delmenhorst vor den Auswüchsen von „Rassen- und Klassenkampf“ gewarnt hatte. Ein enger Wegbegleiter erinnerte sich bei der Trauerfeier, schon damals hätten den doch sonst so optimistischen Hormann düstere Todesahnungen geplagt. Sechs Tage vor seinem Ableben warf ihn die Grippe aufs Krankenlager. Am 18. Februar 1920 meldeten die Bremer Nachrichten, er sei leider nicht in der Lage, seinen vielen rednerischen Verpflichtungen nachzukommen. „Sein Zustand wird uns als sehr ernst geschildert.“ Mit seinen vielen Freunden hoffe man, „daß es der ärztlichen Kunst gelingen möge, seine große Arbeitskraft Bremen zu erhalten“. Eine vergebliche Hoffnung, wie sich nur einen Tag später zeigte.

Obschon es damals für Grippe noch keine Meldepflicht gab, sind wir über die Opferzahlen ziemlich gut orientiert. Und zwar aufgrund der beim Statistischen Amt eingereichten Totenscheine. Danach kostete die zweite Grippewelle von September 1918 bis Juni 1919 in Bremen 677 Menschen das Leben, zumeist waren die mittleren Jahrgänge vom 15. bis 45. Lebensjahr betroffen. Kaum weniger verheerend fiel die dritte Grippewelle von Januar bis März 1920 aus. In seiner Zusammenstellung für die Medizinalkommission des Senats nennt Tjaden 427 Grippetote sowie weitere 179 Menschen, die an einer begleitenden Lungenentzündung starben, zusammen 606 Todesopfer.

Summa summarum kostete die Influenza in Bremen von 1918 bis 1920 mindestens 1283 Menschen das Leben. Ein dunkles, heute weithin vergessenes Kapitel der Bremer Geschichte.

von Frank Hethey

Tod nach „nach kurzer, schwerer Krankheit“: Todesanzeigen in den Bremer Nachrichten, Oktober 1918.

Quelle: Staats- und Universitätsbibliothek Bremen