Vor 70 Jahren: Bremer, Amerikaner, Displaced Persons und die Blocklandmorde vom 21. November 1945

Im August 1945 machten polnische Staatsangehörige mehr als zwei Drittel der noch 9000 verbliebenen Displaced Persons (DPs) in Bremen aus. Ihre anfängliche Begeisterung über die Befreiung schlug in Ernüchterung um, als sich die Hoffnungen auf ein besseres Leben nicht erfüllten. Die Folge: wachsende Kriminalität, gut organisierte Diebesbanden polnischer DPs durchstreiften das Bremer Umland. In der neuen Titelstory analysiert Achim Saur vom Kulturhaus Walle die Rahmenbedingungen einer fatalen, fast tragischen Entwicklung, die in den „Blockland-Morden“ vom 21. November 1945 mündete.

Am Anfang war der Jubel: befreite Zwangsarbeiter begrüßen britische Truppen beim Einmarsch in Bremen.

Quelle: Imperial War Museum

Es war im Mai 1945. Früh am Morgen fuhr ein Lautsprecherwagen durch den Hulsberg und forderte alle Männer zwischen 16 und 65 Jahren auf, mit Schaufel und Besen anzutreten. Dann ging es zu den großen Wohnblocks an der nahen Hamburger Straße, dort hatten die Besatzer die Wohnungen geräumt und über 2000 ehemalige Zwangsarbeiter einquartiert. Die Männer mussten die verdreckten Höfe säubern, Abfallhaufen wegräumen und die Toiletten reinigen. Der Tagebuchschreiber notierte: „Eine ekelhafte Angelegenheit, da alles, auch die Höfe total verschmutzt waren. Man muß an Robert Leys Phrasen denken, daß die Deutschen Herrenmenschen seien. Solche Anmaßungen läßt man uns jetzt spüren.“

Die Verhältnisse hatten sich umgekehrt. Nach jahrelanger Demütigung, Hunger und harter Arbeit für Rüstungsindustrie, städtische Betriebe oder auf dem Bauernhof hatten die befreiten Zwangsarbeiter die einrollenden Panzer der Alliierten bejubelt, während sich die Bremer angstvoll in den Bunkern oder ihren Häusern versteckten. Die Stadt war voll von Zwangsarbeitern, über 30 000 Menschen in mehr als 200 Lagern überall in der Stadt zählte die Militärregierung.

Doch es gab nicht nur Jubel. Bei ihrem Vormarsch hatten die Alliierten schon ihre Erfahrungen mit Plünderungen im Chaos der soeben eroberten Städte gemacht. Die ausgehungerten Zwangsarbeiter suchten ihre private „Wiedergutmachung“, Plünderungen waren an der Tagesordnung. Wobei in gleicher Weise auch zahlreiche Deutsche das Durcheinander nutzten, um sich für die erwarteten harten Zeiten zu wappnen. So lautete eine der vorrangigen Direktiven der einrückenden Truppen, die vorhandenen Warenhäuser und Versorgungslager zu sichern.

Trostloses Lagerleben der DPs

Wie aber sollte sich das Zusammenleben der einstigen Opfer und Täter an einem Ort entwickeln? Die Alliierten waren davon ausgegangen, dass die von den Nazis Verschleppten schnell wieder in ihre Heimat zurückkehren wollten. Das war wohl so bei den Holländern und Franzosen.

Auch die russischen Opfer wurden von ihren Besatzern zügig und rabiat wieder „repatriiert“ – ungeachtet des Umstands, dass sie in der Sowjetunion als unsichere Kantonisten erneute Repression zu befürchten hatten. Nach drei Monaten hielten sich aber noch circa 6000 Polen in Bremen auf, jeder fünfte der Zwangsarbeiter fand keinen Weg aus der Stadt, in die sie als Arbeitssklaven verschleppt worden waren.

Viele schreckten vor der Rückkehr in die ehemals polnischen Gebiete zurück, die nun plötzlich im russischen Herrschaftsbereich lagen, anderen erschien das Leben in dem vom Krieg verwüsteten Land wenig verheißungsvoll, mancher hoffte auch auf ein besseres Leben im Westen, schließlich war dieser Teil Europas seit Jahrzehnten ein bekanntes Migrationsziel ihres Landes.

Doch in dieser Zwischenwelt lebten sie weiterhin im „Lager“. Nicht nur nach Bremen Verschleppte, sondern auch Displaced Persons (DPs) aus anderen Ortschaften, denen das Leben in einer Großstadt mit Hafen und einer größeren Schicksalsgemeinschaft ungeachtet der Verwüstungen hier attraktiver erschien als ein Verbleib in den bisherigen Ortschaften. Doch ihr Alltag war bestimmt vom „Lager“, davon ausgenommen nur die Polen an der Hamburger Straße. Geprägt von den Demütigungen und Zumutungen, die ihnen an den Arbeitsstätten und in den alten Lagern zugefügt worden, entwickelte das Lagerleben eine eigene Dynamik.

Die Misere des Wartens

Endlich frei: jugendlicher Zwangsarbeiter in Diensten der Stadtwerke.

Bildvorlage: Kulturhaus Walle/SWB

Inzwischen hatten die DPs gelernt, dass sie jetzt unter dem besonderen Schutz der Besatzer standen und die Deutschen nicht mehr zu fürchten hatten. Und sie waren konfrontiert mit der Misere des Wartens. Ein anonymer Schreiber aus einem der DP-Quartiere machte der amerikanischen Militärregierung Verbesserungsvorschläge, welche die Langeweile und Tristesse der Bremer Lager offen legte. Im Gegensatz zum herrschenden Lagerregime regte er vielfältige Veranstaltungen an – Sport- und Kulturveranstaltungen wie Chorsingen, Theater und Orchester sowie ein breit gefächertes Ausbildungsprogramm zur Vorbereitung auf ein künftiges Erwerbsleben. Die DPs sollten als Schuhmacher, Schneider, Schmiede oder Schlosser qualifiziert werden, auch kaufmännische Kurse oder Fahrschulen könnten die Leute reaktivieren. Um sich wieder in Eigenverantwortung zu üben, sollte auch die Verpflegung nicht angeliefert werden, sondern in einer Lagerküche selbst zubereitet werden. Die Leute sollten wieder lernen, „wie man in einem sozialen Leben zu arbeiten hat“.

Schon im Spätsommer 1945 hatte die amerikanische Presse das Problem des Lagerlebens aufgegriffen. Da hatte der Präsident die Lager der amerikanischen Zone einer Prüfung unterziehen lassen. Der Report formulierte heftige Kritik am bisherigen Umgang mit den DPs. Er monierte, dass viele nicht repatriierbare DPs weiterhin „hinter Stacheldraht lebten“, in ehemaligen Sklavenlagern der Deutschen. Dort verbrächten sie ihre Zeit in „absoluter Untätigkeit“ und unter oft „trostlosen Bedingungen“. Von einigen Ausnahmen abgesehen gebe es keine Aktivitäten zur Rehabilitierung. Gezielt sprach der Report erneut von „Lagerinsassen“, die angesichts ihrer ungewissen Zukunft in ihrer Misere verharren müssten. Nun würden sie leider Vergleiche zwischen der Behandlung „unter den Deutschen“ und den „Befreiern“ anstellen.

Kriminelle Tendenzen

Das triste Lagerleben und die Ungewissheit – je länger, desto drückender – hatte dazu geführt, dass auch in Bremen die Zahl der Gesetzesverstöße von DPs angestiegen war. Auch der anonyme Schreiber hatte von zunehmenden kriminellen Aktivitäten berichtet. Gleichzeitig hatte die Bremer Polizei ihren Status als disziplinierende Gewalt gegenüber den früheren Lagerinsassen verloren, als Repräsentant der alten Macht durfte sie die Lager nicht betreten. Da sie auch keine Waffen tragen durften, war sie für die DPs nur wenig respekteinflößend. Ein französischer DP beschrieb seine Irritation, wenn junge DPs die Polizisten angingen und ihnen die Achselstücke von der Uniform rissen. Eingeschüchtert begannen die Polizisten, den DPs den militärischen Ehrengruß zu entrichten. Diese Vorschrift galt eigentlich nur für die amerikanischen Soldaten. Aber viele DPs trugen anfangs amerikanische Uniformen, die sie in den ersten Wochen zum Ersatz ihrer zerschlissenen Kleidung bekommen hatten. So trugen sie die Insignien des Siegers. Die Erinnerung an die verunsicherte Polizei blieb im Gedächtnis haften.

Trostlose Zeiten: Viele Menschen mussten im schwer zerstörten Bremen in Behelfsheimen unterkommen.

Bildvorlage: Kulturhaus Walle

Es waren nicht nur die DPs, welche zum Chaos der Nachkriegszeit beitrugen. Im Vakuum der letzten Kriegstage wurden Wehrmachtsbestände privat abgezweigt, plünderten die Bremer die Läden. Später zwang der Hunger der Bremer zu immer aufwendigerer Sicherung der Ausgabestellen von Essensmarken, am Ende rückten die Diebe mit dem Schneidbrenner an. Es gab ehemalige Soldaten, die endlich ihren Teil vom guten Leben haben wollten und ungeahnte Schwarzmarktkarrieren starteten.

Die bremische Öffentlichkeit jedoch sprach schon schnell vom „Polenterror“, wenn ganze Gruppen von DPs ins Blockland zogen und sich bei den Bauern holten, was sie brauchten. Ein amerikanischer Bericht beschreibt die Siegermentalität der DPs mit den Worten: „Die Polen seien der Ansicht, die Deutschen schuldeten ihnen alles und sie seien berechtigt, loszuziehen und es ihnen zu nehmen.“

Anfangs ging es bei diesen Räubereien um Fahrräder – die Straßenbahnen fuhren noch nicht – , Kleinvieh oder auch eine Kuh, die dem Bauern aus dem Stall entführt wurde. Delikte, die aber auch von Bremern verübt wurden. Vom Spätsommer an entstanden in den Lagern der DPs Banden mit krimineller Energie. Im August diskutierte der Senat die Lage und schlug zwei Alternativen vor: Abtransport der Polen oder die Bildung bewaffneter Heimwehren. Für die Militärregierung waren das inakzeptable Vorschläge.

Selbsthilfe gegen Plünderungen

Doch ungeachtet der Besatzungspolitik breiteten sich Formen der Selbsthilfe aus. Ein Tagebuchschreiber berichtet aus einem Dorf des Umlands: „Jeder hat ein Horn am Fenster stehen. Nähern sich Polen, dann wird geblasen und alle Nachbarn eilen mit Knüppeln, Forken, Dreschflegeln, Äxten usw. herbei. Das hat dann immer guten Erfolg.

Der Schauplatz des Verbrechens: der später abgerissene Kapelle-Hof im Blockland.

Bildvorlagen: Kulturhaus Walle/Brigitte Reuß

Man wird an Zustände des 30jährigen Krieges erinnert. Überall haben die Menschen also unter dieser Plage zu leiden und sie wünschen sich nichts sehnlicher, als daß alle Ausländer baldigst in ihre Heimat abtransportiert werden.“

Die Plünderungen bestätigen die Stereotypen des soeben untergegangenen Regimes, die ebenfalls umtriebigen Bremer werden ausgeblendet. Wie bei dem Kleingärtner, der bei der Polizei einen Mundraub meldet. Dessen Anzeige wird im Revier von dem Beamten noch ganz im alten Stil protokolliert: „Am Sonntag stellte ich in meiner Parzelle hinter dem Polenlager fest, daß mir sämtliches Obst wie Zwetschen, Birnen und Äpfel von den Bäumen gestohlen war. […] Es ist eine Schande, mit ansehen zu müssen, mit welcher Brutalität die Polen zu Werke gegangen sind. Es hat den Anschein, als ob ein Untermenschentum dort gehaust hat.“

Die Vegesacker Polizei fordert Maschinengewehre gegen die umherstreifenden Gruppen der DPs, das Zielen über Kimme und Korn sei zu aufwendig. Das linke Bündnis der Bremer Antifaschisten hatte die Ressentiments vorhergesehen und schon im April gemahnt: „Überwindet Eure Scheu vor den ausländischen Arbeitern.“ Doch selbst vom sozialdemokratischen Bürgermeister findet sich jetzt das Wort vom „Polenterror“ im Senatsprotokoll. Noch bevor es zur Eskalation kam.

Zwölf Menschen starben im Keller

Im November passierte dann das Verbrechen, an das sich die Bremer Zeitgenossen noch alle erinnern können. Der einzige Überlebende des Überfalls auf den abgelegenen Hof Kapelle im Blockland berichtet, wie knapp ein Dutzend bewaffneter Polen in das Haus eingedrungen seien.

Überlebten den 21. November 1945 nicht: die vier Kinder Wilhelm Hamelmans – Lieschen, Willi, Ruth und Martha.

Bildvorlagen: Dachale, Versöhnung im Alleingang, Bremen 2013

Nachdem sie eine Stunde lang das ganze Haus auf der Suche nach Wertgegenständen durchstöbert hatten, trieben sie alle Anwesenden in einem Raum zusammen, führten sie in den Keller und stellten sie an einer Wand auf. Dann erfolgten wie bei einer Hinrichtung die tödlichen Schüsse. Es starben zwölf Menschen, darunter vier Kinder. Wie durch ein Wunder überlebte einer das Massaker und konnte sich schwer verletzt mit einem Kinderfahrrad bis vor eine bewohnte Parzelle retten, wo er zusammenbrach.

Dieses brutale Verbrechen schreckte auch die Militärregierung auf, sie war letztlich verantwortlich für zumindest einen angemessenen Grad von Ordnung in der verwüsteten Stadt. Schon ein paar Wochen vor dem Ereignis hatte sie die nächtliche Ausgangssperre für die Bremer auch auf die DPs ausgedehnt und den Dörfern einen minimalen Selbstschutz gestattet. Doch wenn der Bremer Polizeipräsident jetzt eine Ausgangssperre für die Lager verlangte, hielt ihm der zuständige Offizier bei allem Bedauern entgegen: Der „Vorfall“ müsse auch im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus gesehen werden. Denn ursprünglich hätten die Nazis „die Polen mit Gewalt nach Deutschland geholt und sie als Sklaven für sich arbeiten lassen“. Gleichzeitig begann die Militärregierung neu darüber nachzudenken, wie sie ihrer Ordnungsaufgabe nachkommen könne. Auch der Abtransport der verbliebenen DPs war jetzt ein Thema.

Dazu trugen vor allem die Ereignisse nach dem Massaker bei. Die Lager drohten der Kontrolle der Militärregierung zu entgleiten. Gestützt auf nachrichtendienstliche Berichte wusste sie von den Gangs in den Lagern und auch von der Macht einzelner Führer dieser Gruppen. Überzeugt von der Notwendigkeit „demonstrativer Maßnahmen“ fand nach den Morden im Blockland eine Razzia an der Hamburger Straße statt, die in einem Desaster endete.

Der Tatort: Im Keller des Kapelle-Hofs wurden die zwölf Anwesenden durch Kopfschüsse getötet.

Bildvorlagen: Kulturhaus Walle/Brigitte Reuß

Als nicht die Militärpolizei, sondern Kampftruppen des 115. Regiments das Lager durchsuchten, fanden sie eine illegale Schnapsbrennerei, zahlreiche Gegenstände aus Armee-Eigentum, auch überraschten sie fünf Frauen beim Schlachten einer Kuh. Als ein amerikanischer Offizier die fünf Frauen verhaften wollte, eskalierte die Situation. Bei der Rückkehr zu ihrem Wagen versuchten 200 Leute das Fahrzeug umzukippen und verlangten die Auslieferung seines deutschen Fahrers. Nach der erfolgreichen Gefangenenbefreiung konnte der Offizier nur mit Mühe vor dem „Mob“ – so sein Bericht – flüchten. Entsetzt registrierte das Militär den offenen Angriff auf ihre Autorität.

Daher ermächtigte die 7. Armee die Bremer Truppen, die Lager mit Stacheldraht einzuzäunen und bewaffnete Lagerwachen aufzustellen. Ein erster Versuch fand beim Gröpelinger Lager Tirpitz statt, verbunden mit einem strikten Passierscheinsystem. Doch ohne gleichzeitige Bewachung durch Soldaten rissen die Bewohner den Zaun sofort wieder ein. Auch der zweite Versuch in Blumenthal, diesmal unter militärischem Schutz, scheiterte. Die DPs drohten mit der Zerstörung und dem Abbrennen der Lagerbaracken. Daraufhin gab die Bremer Militärregierung das Vorhaben auf.

Alle Disziplinierungsversuche scheiterten

Alle Versuche der Disziplinierung scheiterten an dem erbittertem Widerstand der DPs, gleichzeitig verhinderte die in den USA für die Lagermisere sensibilisierte Öffentlichkeit ein schärferes Vorgehen. Das Dilemma, dass Opfer auch zu Tätern werden konnten, führte zu einem Ausweg, der die alte Senatsforderung aufgriff – Abtransport. Zur Begründung der Maßnahme trug bei, dass Bremen Auswanderungshafen nach den USA werden sollte und deshalb der Zustrom vieler Auswanderer zu erwarten war. Mit dem Verweis auf fehlende Lagerkapazitäten ließ sich auf diese Weise eine Verlegung der DPs in das ebenfalls unter amerikanischer Besatzung stehende Süddeutschland legitimieren.

Wütende Proteste: Gegen die Razzien der US-Militärregierung formierte sich Widerstand in den DP-Lagern.

Quelle: Staatsarchiv Bremen

Daraufhin ging alles ganz schnell. Schon im Februar 1946 waren die Transporte für über 5500 DPs, davon 5150 polnischer Nationalität, vorbereitet. Nur 1300 entschieden sich für eine Rückkehr nach Polen. Ein Teil entfloh dem Transport und kehrte zurück. Doch damit verloren sie ihre Rechte auf die privilegierte Verpflegung als DPs. Lebensmittelmarken bekam nur, wer eine Arbeit nachweisen konnte. Im Bericht der Militärregierung vom April 1946 schreibt der für Displaced Persons Zuständige erleichtert: Die Stadt sei „von den DPs praktisch gesäubert“.

Das klingt in unseren Ohren zumindest verfänglich. Doch es beschreibt eine verständliche Emotion aus der Perspektive einer Militärverwaltung, die schlichtweg überfordert war. Die Verwüstung der Städte, unzureichende Versorgung, mangelhaft etablierte Institutionen, Polizei, der das Benzin mangelte und nicht zuletzt der moralische Zusammenbruch nach einer von Gewaltrhetorik geprägten Zeit, all das hatte Gemeinschaften zerstört, für die Hungernden stand Moral nicht an erster Stelle. Dass es aber wieder die Opfer des NS-Regimes waren, auf deren Rücken eine Lösung der Ordnungsprobleme gefunden wurde, ist nur tragisch zu nennen. Denn es waren nur wenige unter den einst Verschleppten, die kriminell wurden. Der unerhörte Wunsch des Schreibers aus dem Lager, eine Rückkehr in ein normales „soziales Leben“, das blieb ihnen auch in Süddeutschland lange verwehrt. Die Bremer aber bekamen einen Sündenbock, denen sie alle Unordnung der Nachkriegsmonate anheften konnten.

von Achim Saur

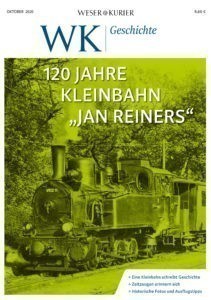

Groß war der Jubel unter den Zwangsarbeitern, als die britischen Befreier am 26. April 1945 in Bremen einrückten. Doch das Verhältnis zu den alliierten Siegermächten blieb nicht ungetrübt: Im Spätsommer eskalierte die Situation, als polnische Diebesbanden zunehmend das Umland unsicher machten. Quelle: Imperial War Museum