Die Bremer Planungen für die ausgefallenen Olympischen Spiele von 1916 in Berlin

In grösster Hochachtung: Grußformel aus einem Schreiben des Bremer Olympia-Ausschusses von 1914.

Quelle: Staatsarchiv Bremen

Keine sonderlich gute Figur machten die Bremer Sportler in den späten Jahren des Kaiserreichs. Vor allem im Vergleich mit der Konkurrenz aus dem Ausland war kein Blumentopf zu gewinnen.

Doch damit sollte nun Schluss sein.

„Wir wollen nicht länger die Besiegten sein bei den internationalen Turnieren“, deklamierten die Bremer Sportfunktionäre im Frühjahr 1914. Und ergänzten im zeittypischen Pathos: „Althanseatischer Geist soll uns beseelen, auf daß wir nicht immer die Vorletzten bleiben.“

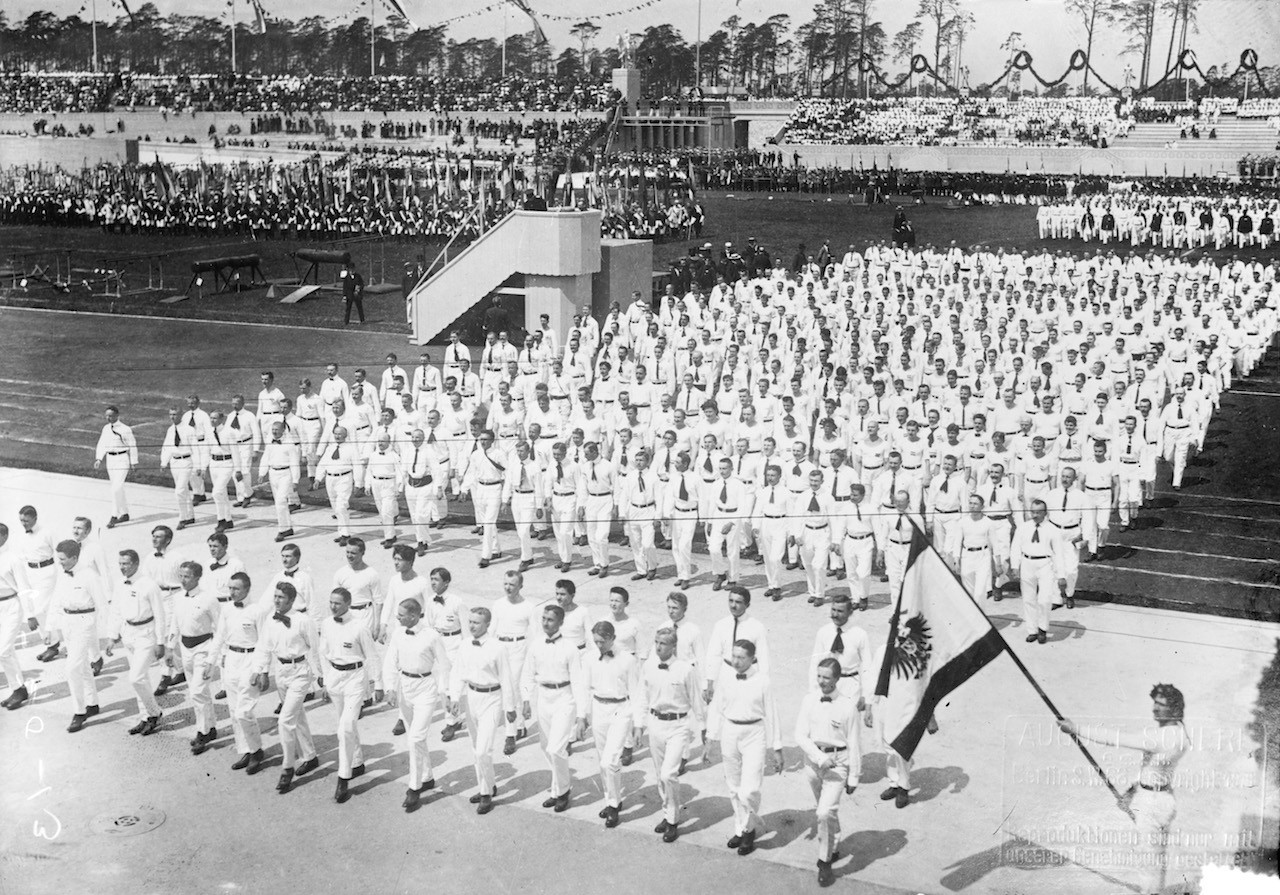

Die Kampfansage aus Bremen beleuchtet ein kaum bekanntes Kapitel der regionalen Sportgeschichte: die fieberhaften Aktivitäten im Vorfeld der nicht ausgetragenen Olympiade von 1916. Im August hätten die VI. Olympischen Spiele in Berlin beginnen sollen. Doch daraus wurde nichts, der Erste Weltkrieg kam dazwischen.

Für die deutsche Sportwelt ein herber Rückschlag, zumal die Vorbereitungen fast überall schon angelaufen waren. Nicht zuletzt auch in Bremen, wo bereits im November 1913 ein Olympia-Ausschuss seine Arbeit aufgenommen hatte. Und der hielt nicht hinter den Berg mit seiner niederschmetternden Bestandsaufnahme. Der Wunsch nach besseren Platzierungen im internationalen Wettstreit stammt aus seinem Olympia-Aufruf.

Überraschendes Lamento

Ein wenig überraschend ist es schon, das beredte Lamento.

Kein Wort von Ernst Hoppenberg, dem Bremer Erfolgsschwimmer, der bei den Olympischen Spielen von 1900 in Paris die Goldmedaille geholt hatte. Und erfreute sich der Sport denn nicht großer Popularität? Immerhin herrschte in Deutschland und so auch in Bremen seit dem späten 19. Jahrhundert eine wahre Sportbegeisterung, es kam zu einer Vielzahl von Vereinsgründungen. Allerorten fanden sich Sportenthusiasten zusammen, um sich gemeinsam in körperlicher Ertüchtigung zu erproben. Unter anderem auf dem Stadtwerder, wo seit 1898 einige Schüler der Debbeschen Realschule dem runden Leder nachjagten – die Geburtsstunde des SV Werder Bremen.

Eine „große Blüte“ attestiert der Regionalhistoriker Herbert Schwarzwälder dem Vereinssport dieser Jahre. Allein 1909 habe es in Bremen 15 Turnvereine gegeben, mehrfach seien große Sportfeste veranstaltet worden. Warum dann aber die miese Stimmung, die schlechte Wettbewerbsbilanz?

Den Finger in die Wunde legt eine Denkschrift des Bremer Olympia-Ausschusses vom Mai 1914. Das Problem: Die Vereine waren bei der Herrichtung ihrer Sportanlagen weitgehend auf sich allein gestellt, eine staatliche Sportförderung gab es nicht. Da reichte es dann oft genug nur für das Nötigste. Das fing schon bei den Lauf- und Sprungbahnen auf den Bremer Sportplätzen an. „Kein einziger Platz in Bremen ist mit solchen Bahnen versehen“, klagte der Verfasser der Denkschrift, der bekannte Turnlehrer Arno Kunath, zugleich Vorsitzender des Olympia-Ausschusses. Folge: „Die Läufer haben keine Gelegenheit, sich auf einer Laufbahn, wie sie bei auswärtigen Wettkämpfen benutzt werden, zu üben.“

Turnen und Sport war nicht dasselbe

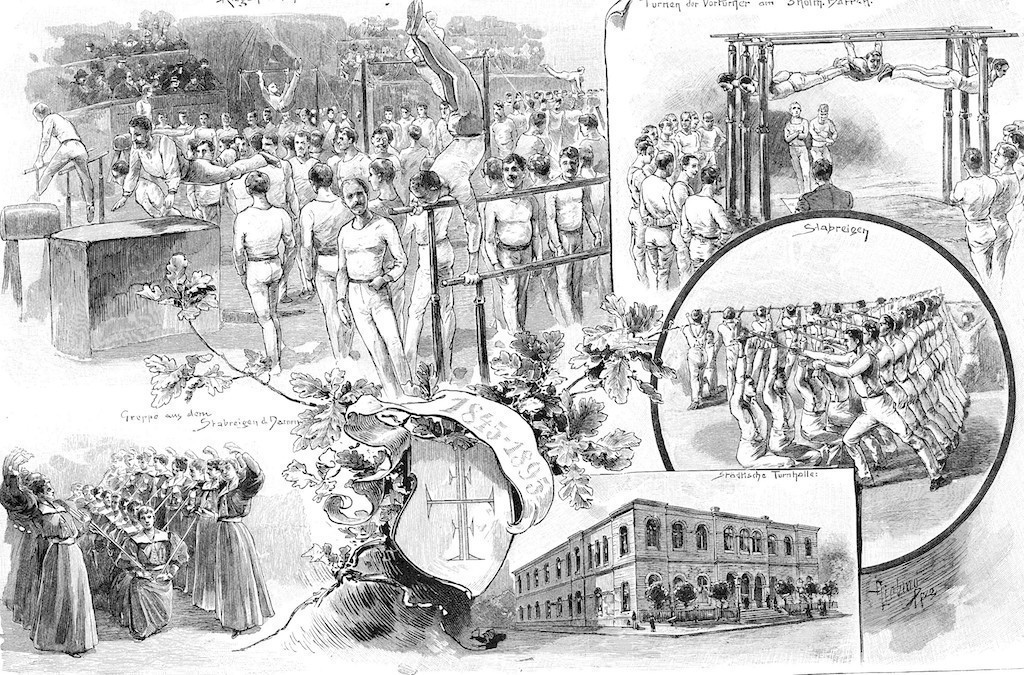

Ein bemerkenswertes Statement für einen Mann, der als bedeutender Turnfunktionär eigentlich parteiisch war. Denn Turnen und Sport, das war damals durchaus nicht dasselbe. Im Gegenteil, es bestand bis weit ins 20. Jahrhundert hinein eine regelrechte Konkurrenzsituation. In Deutschland hatte das organisierte Turnwesen seine Ursprünge im frühen 19. Jahrhundert im Kampf gegen Napoleon. Als eine Art Wehrsport verstand „Turnvater“ Friedrich Ludwig Jahn die körperliche Ertüchtigung an Reck und Barren. Die Jugend sollte fit gemacht werden für den Einsatz mit der Waffe.

Den „Dienst am Vaterland“ hatten ursprünglich auch die Turn- und Schützenvereine im Sinn, die sich in den unruhigen Revolutionsjahren um 1848 gründeten. Beim Streben nach Einheit und Freiheit, nach einem erst noch zu schaffenden Verfassungs- und Nationalstaat, spukte vielen Aktiven ein möglicher Kampfeinsatz im Kopf herum. Waren doch die künftigen Grenzen dieses Staates höchst umstritten, fast überall prallten nationale Gebietsansprüche aufeinander.

Ein Aspekt, der auch in Bremen eine nicht zu unterschätzende Rolle spielte. Etwa bei der Gründung des national-bürgerlich geprägten „Allgemeinen Bremer Turnvereins“ (ABTV) von 1860, der nach Einschätzung des Historikers Andreas Schulz „vom Wohlwollen des Senats und den finanziellen Zuwendungen einer privaten Aktiengesellschaft“ getragen wurde. Kein Wunder, dass sich der ABTV schon im Gründungsjahr eine eigene Turnhalle auf dem Vereinsgelände an der Weide leisten konnte.

Konkurrenzfähigkeit als Hauptaufgabe

Doch keineswegs alle Turnvereine waren so gut gestellt. Zu bedenken auch, dass etliche Sportarten hart ringen mussten, um öffentliche Anerkennung zu finden. Vielleicht nicht erstaunlich, wenn man sich vor Augen hält, dass viele von ihnen überhaupt erst in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts erfunden wurden: etwa Basketball (1891), Handball (1892) und Volleyball (1895).

Damals noch vor den Toren der Stadt: die ABTV-Turnhalle auf einem Stadtplan von 1865.

Quelle: Wikicommons

Es dauerte naturgemäß seine Zeit, bis die neuen Sportarten in den alten Turnvereinen ankamen. Erst ab 1900 öffneten sich die Turnvereine allmählich, gingen aus den Turnvereinen die Turn- und Sportvereine hervor.

Im Vorfeld der olympischen Spiele von 1916 diesen Vereinen konkurrenzfähige Wettkampfbedingungen zu schaffen sah der Bremer Olympia-Ausschuss als seine Hauptaufgabe an. Als Initialzündung wirkte der Besuch des Präsidenten des Reichsausschusses für die Olympischen Spiele, des früheren Staatssekretärs des Reichspostamts und vormaligen preußischen Landwirtschaftsministers Victor von Podbielski am 5. April 1914.

„Bremen soll und darf nicht zurückstehen in den internationalen Kämpfen der Zukunft, und es ist unser Wunsch, daß dem schon 1916 so sein möge“, hieß es im kurz darauf veröffentlichten Olympia-Aufruf. „Die markigen Worte Podbielskis an die bremische Jugend sollen nicht vergessen werden und Früchte tragen.“

So weit, so gut. Doch was konkret tun?

Innerhalb kürzester Zeit entfaltete der Olympia-Ausschuss mit Kunath als treibender Kraft eine bemerkenswerte Betriebsamkeit. Ein Sofortprogramm sollte den Rückstand der Bremer Sportler wettmachen. Ganz oben auf der Wunschliste stand als Teil der strukturellen Verbesserungen „eine grosse Sportplatzanlage“, der Bau eines Stadions als Voraussetzung für internationale Wettkämpfe in Bremen. Denn: „Auswärtige Wettkämpfer und Mannschaften müssen herangezogen werden, um den Bremern Gelegenheit zu bieten, sich mit ihnen zu messen und von ihnen zu lernen.“ Vom späteren Stadionstandort auf der Pauliner Marsch war damals noch keine Rede, vielmehr liebäugelte man mit dem Gelände des stillgelegten Hamburger Bahnhofs auf der Bürgerweide oder dem früheren Torfbassin in Findorff. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg erfüllte sich dann tatsächlich der Traum von sportlicher Betätigung auf der Bürgerweide, freilich nicht im erhofften Rahmen.

Weitere Punkte: die Herrichtung oder Modernisierung von Spiel- und Sportstätten nach internationalen Standards, die professionelle Ausbildung von Sportlehrern sowie Auslandsstipendien für den Sportlernachwuchs.

10.000 Reichsmark als Starthilfe

Umsonst war das natürlich nicht zu haben, der Olympia-Ausschuss veranschlagte die stolze Summe von 100.000 Reichsmark für das Gesamtpaket. Ein Zehntel davon erhoffte sich der Ausschuss sozusagen als Start- und Staatshilfe vom Senat. Dabei köderte man die hohen Herren mit der Nachhaltigkeit der verschiedenen Vorhaben. „Bei allen Massnahmen wird nicht bloss an die nächsten Olympischen Spiele gedacht“, schrieb Kunath gewiss nicht ohne Hintergedanken, „sondern an die Belebung des Betriebes der Körperübungen überhaupt.“

Für den Fall, dass dieses Argument nicht verfing, zog er noch zusätzlich das patriotische Register. „Um die Bremer Farben bei der Sportbewegung, die durch das ganze deutsche Volk geht, mit Ehren zu führen, um die Wehrkraft des Vaterlandes zu erhöhen, hat der Bremer Olympia-Ausschuss bereits mit der Veranstaltung von Vorträgen und Wettkämpfen begonnen.“

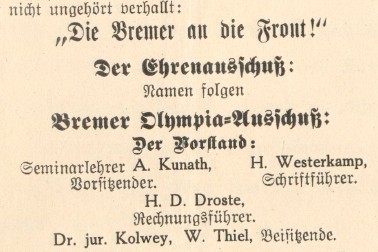

Fast makabres Schlusswort: „Bremer an die Front“ im Olympia-Aufruf vom Frühjahr 1914. Quelle: Staatsarchiv Bremen

Ordentlich die Werbetrommel zu rühren war auch bitter nötig, um den Restbetrag von 90.000 Reichsmark in die Olympia-Kasse zu spülen. Mit anderen Worten, der Olympia-Aufruf war im Kern ein Spendenanruf, „nach Maßgabe seiner Mittel“ sollte ein jeder sein Scherflein dazu beitragen, den Bremer Sportlern auf die Beine zu helfen.

Lobbyarbeit beim Senator

In Senatskreisen sorgte die Geldforderung erst einmal für Stirnrunzeln. Da war informelle Lobbyarbeit nötig, um den Weg zu ebnen. Durch gutes Zureden versuchte Schulrat Christian Heinrich Päpke, die scheinbar horrende Forderung abzumildern. Die beantragte Zuwendung sei ihm „auf den ersten Blick recht hoch“ erschienen, doch eine Unterredung mit Kunath habe ihn eines Besseren belehrt.

Inständig bat er am 8. Juli 1914 in einem Schreiben an Senator Carl Jasper Oelrichs, dem Olympia-Ausschuss die gewünschte Summe zu überweisen, damit der überhaupt Gelegenheit habe, „seine nächsten Aufgaben mit Erfolg in Angriff“ zu nehmen.

Doch dazu kam es nicht mehr, jäh platzte der Traum vom friedlichen Wettstreit der Nationen in Berlin. Seit dem 28. Juli 1914 herrschte Krieg in Europa, seit dem 1. August unter Beteiligung des Deutschen Reichs. Zwanzig Tage später, am 21. August 1914, berichtete Oelrichs dem Senat vom Ansinnen des Olympia-Ausschusses. Und fügte hinzu, dass „jedoch unter den jetzigen Verhältnissen die ganze Angelegenheit nicht weiter verfolgt werden würde“.

Ungewollt prophetisch – oder makaber – wirkte da das Schlusswort im erst kurz zuvor veröffentlichten Olympia-Aufruf: „Die Bremer an die Front!“

von Frank Hethey