Als Aushilfslehrer kam David Scrase 1962 in die Stadt – und ignorierte gutgemeinte Mahnworte

Alle, die eine Stelle an einem deutschen Gymnasium suchten, wollten natürlich nach München, Berlin oder Heidelberg. Ich äußerte bei meiner Bewerbung keine Vorlieben und erhielt einen Platz in Bremen im Bristol, . Leute, die Deutschland angeblich „kannten“, hatten im allgemeinen Mitleid mit mir. Sie sagten, Bremen sei „stur“, eine spießige Stadt ohne Leben oder gar Spirit. Achselzuckend entschied ich mich, dem Ort eine Chance zu geben. Ein Zimmer fand ich in einem Hotel, von dem man mir sagte, es liege in der Nähe der Schule, und ich brachte den Sonntag damit zu, umherzuspazieren und die Schule ausfindig zu machen. Sie war in einem etwas verboten aussehenden Gebäude untergebracht; später erfuhr ich, dass die Alliierten es nach dem Krieg einige Monate lang als Zuchthaus genutzt hatten.

Geld aus dem Fenster geworfen

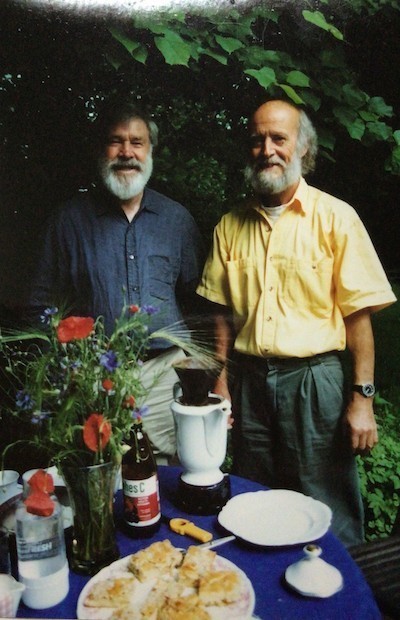

Am Montagmorgen ging ich zu der Schule und ließ durch den Hausmeister meine Anwesenheit kundtun. Ohne dass ich länger warten musste, tauchte ein Lehrer auf und stellte sich auf Englisch als Reinhard Heider vor; er sei vom stellvertretenden Leiter gebeten worden, mich unter seine Fittiche zu nehmen – der Direktor sei verhindert. Herr Heider war etwas entsetzt, dass ich Geld für ein Hotel „aus dem Fenster geschmissen“ hatte, wie er es empfand, und lud mich nach Schulschluss zu sich nach Hause zum Mittagessen ein. Hier traf ich auf seine Frau Leni und zwei ihrer Kinder, Walter und Margret. Sofort wurde beschlossen, ich solle wenigstens für ein paar Tage bei ihnen bleiben, und ich checkte also in dem Hotel aus und zog in das Zimmer des ältesten Kindes. Hans-Dieter leistete gerade seinen Wehrdienst ab. Wenige Tage später war alles arrangiert: Gegen eine günstige Mietzahlung sollte ich bei ihnen wohnen.

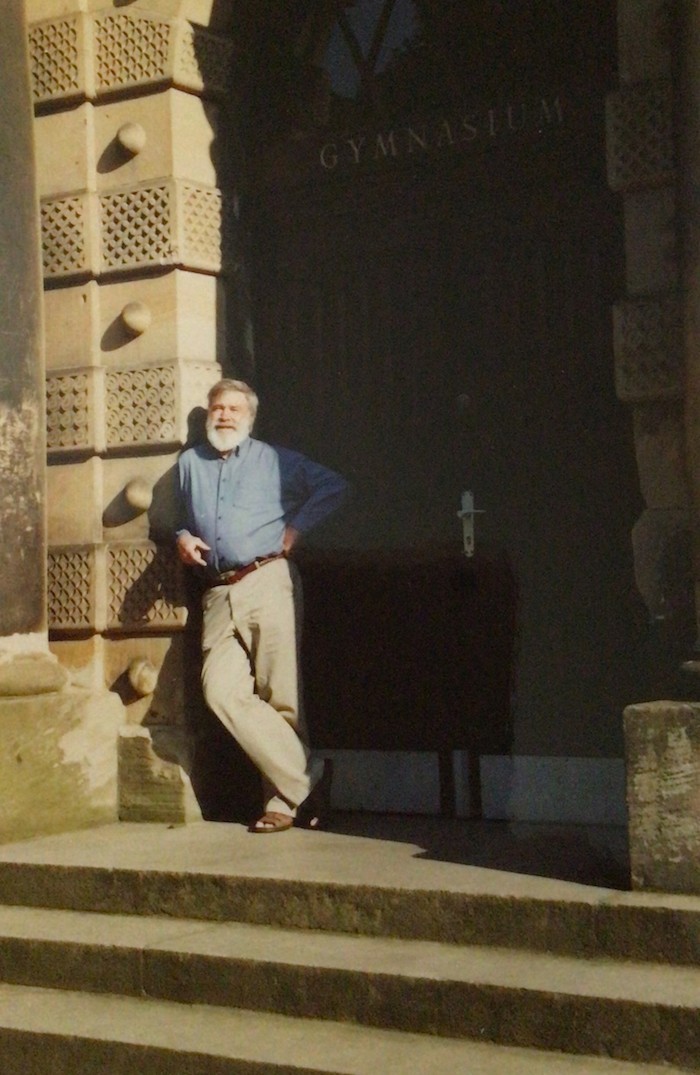

Zurück am Ort des Geschehens: David Scrase vor seiner alten Schule, in der er als Aushilfslehrer unterrichtete.

Quelle: David Scrase

Das bevorzugte Transportmittel in Bremen war, und ist es bis heute, das Fahrrad. Die Stadt kennt keine Steigungen, hat Radwege an allen Hauptstraßen, und es gab ein sehr altes, kaum noch funktionierendes Fahrrad im Keller. Natürlich gelang es mir, es zu reparieren, und ich konnte bald vollkommen mithalten, wenn es darum ging, zur Schule zu radeln oder die Gegend auszukundschaften, ob nun allein oder, häufiger, mit Reinhard oder Leni.

Eines Tages fuhr ich mit dem Rad nach Worpswede, um die dortige Künstlerkolonie zu erkunden. Das kleine Dorf fesselte mich. Zu der Zeit schien es nur ein Café zu geben und wenig Touristen. Aber da gab es das Vogeler-Haus, und war die alte Dame darin nicht Gegenstand eines der bekanntesten Bilder Vogelers? Der Besuch inspirierte mich zu meinem ersten je veröffentlichten Artikel, obwohl ich gleich zugeben muss, dass er bloß in einer kurzlebigen Studentenzeitschrift, „Germania“, erschien, einem „Baby“ des Mitstudenten John W. an der Uni Bristol. In dem Artikel erwähnte ich das Teufelsmoor und wies darauf hin, dass der Name auf das plattdeutsche „duves“ zurückgehe, was taubes oder unfruchtbares Moor bedeute, und dass sich das Wort erst mit der Zeit volksetymologisch in „Moor des Teufels“ verwandelt habe. Mein linguistisches Interesse, das später Teil meiner beruflichen Identität wurde, hatte sich eben bereits verfestigt.

Eines Tages kam ein Anruf von Radio Bremen. Ein gewisser Nigel Whitaker hatte gehört, im Haus sei ein Engländer, und er wollte wissen, ob der Interesse hätte, ihn bei Radioprogrammen auf Englisch für deutsche Schulkinder zu unterstützen. Selbstverständlich hatte ich Interesse, und wir vereinbarten, uns in ein paar Tagen bei Radio Bremen zu treffen. Bald arbeitete ich dort ein oder zweimal die Woche, indem ich in kurzen Hörspielen, die Nigel für Bremer Schulkinder verfasst hatte, jeweils einen Part in einfachem Englisch eingesprochen habe. In der Regel waren wir dabei zu dritt oder viert. Ein Amerikaner mit deutschem Hintergrund, Gunther Bruggemann, war ein Schauspieler auf der Suche nach sich selber – und arbeitslos.

Ein Programm, das wahrscheinlich auf dem biografischen Bericht über das Leben als Kolonialoffizier von Arthur Grimble mit dem Titel „A Pattern of Islands“ basierte, handelte von den Tischmanieren der Ureinwohner auf den Gilbert- und Elliceinseln im Pazifik. Nach einer Mahlzeit bei diesen bezeigte man seine Zufriedenheit und Dankbarkeit durch Rülpsen. Der Autor hatte seine Laufbahn als Diplomat zunächst als Offiziersanwärter begonnen und auf den Inseln unter einem Vorgesetzten höheren Rangs gedient. Grimble hatte aber auch die Sprache der Ureinwohner gelernt und nahm an deren Leben teil.

Ein Gast am Tisch: David Scrase (rechts) kam bei der Familie Heider unter, das Foto zeigt ihn Weihnachten 1963 mit Reinhard und Leni Heider.

Quelle: David Scrase

Einmal waren die beiden Engländer bei einem örtlichen Würdenträger zu einem Festmahl eingeladen. An dessen Ende rülpste der Vorgesetzte so diskret, dass die Einheimischen eindeutig wenig erfreut waren: Hatte es ihm etwa nicht geschmeckt? Nur Grimble, dem es ausgezeichnet gemundet hatte, ließ einen furchterregenden Rülpser erdröhnen, von dem die Einwohner hochentzückt waren – der allerdings die Missbilligung seines Vorgesetzten fand. Von allen in unserer Runde wurde nun erwartet, dass sie rülpsten, aber nur ich konnte es auf Kommando. Nigel sah die einzig mögliche Lösung: Mithilfe des Tontechnikers musste ich die Rülpser aller Mitwirkenden einspielen. Man ermutigte mich, ihre Tonhöhe, Dauer und Lautstärke so viel wie möglich zu variieren, und von meinem Sprechpart war ich für dieses Mal entbunden. Folglich bekam ich meine volle Bezahlung einfach fürs Rülpsen und empfing noch den üblichen Extralohn für die „Wiederholungen“.

Wenn ich auf solche Episoden meines Lebens zurückblicke, komme ich immer wieder zu dem Ergebnis, wie sehr ich vom Glück begünstigt gewesen bin. Im Haus der Heiders lernte ich landläufiges deutsches Familienleben kennen. Ich hatte dort Freunde fürs Leben gewonnen. (Erst vor wenigen Monaten besuchte ich die vier Heider-Kinder – in ihren Sechzigern und Siebzigern! – in Bremen. Ich habe mich nirgendwo so sehr zu Hause gefühlt.) Sprachlich machte ich gewaltige Fortschritte. Ich las jede Woche „Die Zeit“, wir redeten Deutsch miteinander. Leni, eine wenn man so will „altmodische“ deutsche Hausfrau, hatte jeden Montag Waschtag, und am Dienstag bügelte sie alles im Plättzimmer. Ich setzte mich dabei meist zu ihr und las ihr laut etwas auf Deutsch vor. Das vertrieb ihr offensichtlich die Langeweile beim Bügeln und half mir bei meiner Aussprache und der Vergrößerung meines Wortschatzes. In dieser Weise las ich die ganze Grass’sche „Blechtrommel“. Der Roman war gerade herausgekommen und hatte einen beträchtlichen Skandal verursacht. Ich erinnere mich noch, dass ich bei dieser Lektüre die schönen Wörter Dreikäsehoch und Gör gelernt habe.

Ein paar eher schmerzliche Elemente habe ich allerdings auch nicht vergessen: Mein Semester in Hannover beispielsweise war viele Wochen lang die einsamste Zeit meines Lebens. Ich besaß dort keine wirklichen Freunde, und ich schloss keine neuen Freundschaften. Die Vorlesungen fand ich unverständlich; es kam mir vor, als lerne ich nichts. Die Stadt war grau und langweilig, sie hatte keinerlei Reiz.

Zwei lebenslange Leidenschaften

Dann kamen sechs Wochen Trampen, und alles ging gut aus. Um mit gewöhnlichen Deutschen in Kontakt zu kommen, entschied ich mich nach einigem Überlegen, mir zwei meiner lebenslangen Leidenschaften zunutze zu machen: Ich würde mir einen Mannschaftssport suchen und einem Chor beitreten.

Während der neun Monate, die ich dem Chor der Martinikirche angehörte, begleiteten wir kein einziges Mal mit unserer Musik einen Gottesdienst. Jedoch reisten wir ins sozusagen benachbarte Groningen, wo wir zu Gast in der dortigen Martinikerk waren und ein Konzert mit unserem eingeübten Schütz gaben. Die Kirche war riesig und eindrucksvoll und die Akustik schwierig, wenn auch nicht so schwierig wie die der Kathedrale von Bristol. Wir waren bei Familien untergebracht, die uns mit Fahrrädern versorgten. Es gibt Fotos von mir auf einem Fahrrad mit einer unserer Soprane, die im Damensitz auf dem Gepäckträger saß – wenn schon in Holland, mach‘s wie die Holländerinnen. Ein paar aus unserer deutschen Gruppe sprachen Plattdeutsch, und ich hörte aufmerksam zu, wie sie sich mit den Niederländern ohne jede Schwierigkeit verständigten.

Exklusivabdruck aus den Memoiren

Der englische Literaturwissenschaftler und Holocaustforscher David Scrase ist in Bremen kein Unbekannter. Nach seinem Germanistik-Studium in Bristol arbeitete er 1962/63 als Aushilfslehrer am Gymnasium an der Hermann-Böse-Straße und beteiligte sich an einer deutsch-englischen Sendereihe von Radio Bremen. Mit der Stadt blieb er auch später in enger Verbindung, dabei spielten seine in Bremer Verlagen publizierten Bücher eine wichtige Rolle. Zuletzt besuchte der 81-Jährige Bremen im Herbst 2016, um sein im Donat-Verlag erschienenes Buch „Nichts konnte schlimmer sein als Auschwitz!“ vorzustellen.

Scrase arbeitete als Professor an der Universität von Vermont in den USA, wo er auch heute noch lebt. Derzeit schreibt er in seinem Haus auf einer Insel vor der Küste von Maine an seinen Memoiren. Das Kapitel über sein Bremer Jahr ist bereits fertig, Auszüge druckt der WESER-KURIER auf Vermittlung seines Übersetzers Michael Lehmann exklusiv ab. Die Publikation der Memoiren in den USA ist für 2022/23 geplant. Erste Gespräche mit deutschen Verlagen, darunter in Bremen, sind in Vorbereitung.

Radeln in Groningen: David Scrase (auf dem Fahrrad) beim Chorausflug ins Nachbarland.

Quelle: David Scrase