Denkbuch des Bürgermeisters Daniel von Büren liegt erstmals vollständig vor – „schiefes“ Image korrigiert

Noch immer geistern eine Reihe von Anekdoten über Bürgermeister Daniel von Büren durch alte Bremer Geschichtsbücher. Eine davon lautet, er sei 1532 auf der Flucht vor dem Aufstand der 104 Männer „gegen Abend mit seiner kleinen Tochter und seiner Haushälterin in Hausrock und Pantoffeln“ zum Herdentor hinausspaziert. Der renommierte Historiker Wilhelm von Bippen gibt diese Episode in seiner „Geschichte der Stadt Bremen“ von 1892 wieder.

Das Stadtoberhaupt – ein leicht verschusselter „Pantoffelheld“? Der niederländische Kirchenhistoriker Jan van de Kamp widerspricht. Nicht zuletzt durch diese, bereits in der Sparenberg-Chronik um 1550 kolportierte Anekdote sei ein „bestimmtes Image“ des Bürgermeisters entstanden. Sein Mitstreiter Adolf E. Hofmeister pflichtet ihm bei, es sei ein schiefes Bild Daniel von Bürens überliefert worden. „Seiner Persönlichkeit wird man so nicht gerecht.“

Reflexionen in Mittelniederdeutsch: Seite aus Büren-Denkbuch.

Quelle: Staatsarchiv Bremen

Doch nun gibt es ein Mittel, das schiefe Bild des Mannes zu korrigieren, der von 1490 bis 1538 erst Ratsherr und ab 1500 einer der vier Bürgermeister der Stadt Bremen war: sein erstmals vollständig publiziertes „Denkbuch“, ein privates Memorial- oder Tagebuch. Daniel von Büren führte dieses Denkbuch von 1490 bis 1525, also nicht bis zum Ende seiner Amtszeit. Dennoch sei es „überlieferungsgeschichtlich ein großer Glücksfall“, sagt Konrad Elmshäuser, Leiter des Staatsarchivs.

Ein neuer Quellenfund ist das Denkbuch nicht, seine Existenz war immer bekannt. Schon im späten 17. oder frühen 18. Jahrhundert entstand eine erste Abschrift, es folgten weitere. Auch Auszüge der überwiegend in mittelniederdeutscher Sprache verfassten Aufzeichnungen wurden publiziert. In voller Länge lag das Denkbuch aber bislang nicht vor, schon gar nicht in Form einer kritischen Edition mit historischer Einordnung, umfangreichem Anmerkungsapparat und Register. Laut Elmshäuser „eigentlich erstaunlich“ angesichts seines Stellenwerts als Quelle zur Stadtgeschichte. Eine mögliche Erklärung: Nach der kriegsbedingten Auslagerung 1942 befand sich das Denkbuch ab 1946 zunächst in der Sowjetunion und ab 1952 in der DDR, erst 1987 kehrte es nach Bremen zurück.

Vier Jahre lang hat van de Kamp das Denkbuch transkribiert und analysiert. Mit seiner Arbeit begann er 2013 im Vorfeld des Reformationsjubiläums, finanziert wurde das Forschungsprojekt mit Mitteln der Exzellenzinitiative der Universität Bremen. 2017 übernahm Adolf E. Hofmeister den Stab, der langjährige Mitarbeiter des Staatsarchivs Bremen feilte noch einmal gründlich an der Transkription, ergänzte die Einleitung und steuerte Anmerkungen sowie Register bei.

Die Perspektive des Bürgermeisters

Doch was macht das Denkbuch so besonders? Es gebe einen „sehr guten Einblick“ in die Übergangszeit zwischen Mittelalter und früher Neuzeit, sagt van de Kamp. Zwar sind aus diesen Jahren auch andere Quellen bekannt, aber persönliche Aufzeichnungen aus der Feder eines Mitglieds der Bremer Regierungsspitze gibt es aus diesem Zeitraum sonst nicht. „Es handelt sich um eine wichtige Ergänzung aus der Perspektive des Bürgermeisters“, betont van de Kamp.

Streiten kann man über die politische Bedeutung des eifrigen Tagebuchschreibers. Keine Frage: Daniel von Büren – genannt „der Ältere“ – steht bis heute im Schatten seines gleichnamigen Sohnes, der ebenfalls zum Bürgermeister avancierte und zur Unterscheidung vom Altvorderen den Namenszusatz „der Jüngere“ erhielt. Der Filius gilt als bedeutendster Bremer Staatsmann des 16. Jahrhunderts, er setzte den reformierten Glauben gegen die Lehre der orthodoxen Lutheraner durch.

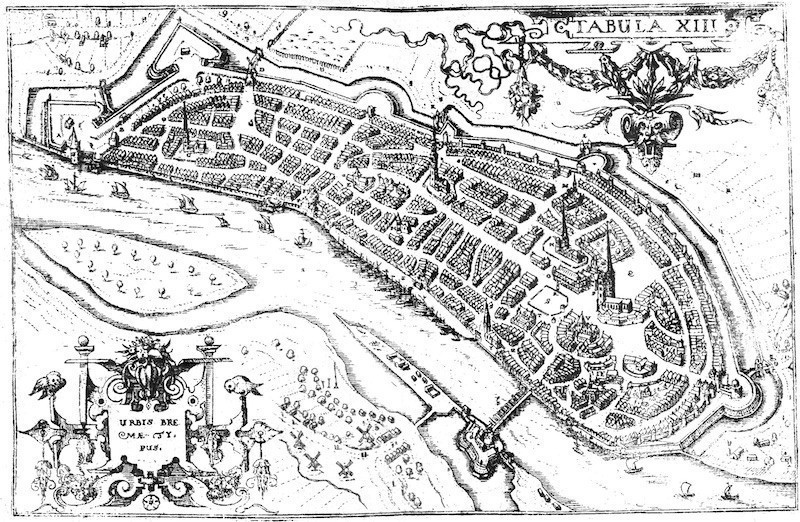

Eine reformierte Insel im lutherischen Meer: Bremen um 1603.

Zum Schattendasein des Älteren dürfte aber auch die schwere Lesbarkeit des Denkbuchs beigetragen haben. „Man wusste relativ wenig von ihm, weil man das Denkbuch nicht ganz gelesen hat“, sagt Hofmeister. Noch nicht einmal sämtliche Abschriften seien unter den Historikern bekannt gewesen. „Erst durch das jetzt erstmals edierte Denkbuch tritt er voll ins Licht.“ Ausführlich lässt er sich über seine diplomatischen Missionen aus, seine Rolle als Schiedsrichter in Rechtsstreitigkeiten, den Krach mit dem Leiter des Deutschen Ordens in Bremen.

Ans Licht treten auch die religiösen Zeitverhältnisse. Und die waren bewegt, am 9. November 1522 predigte der Augustinermönch Heinrich von Zütphen erstmals in der Ansgarii-Kirche, dieser Tag gilt als Beginn der Reformation (mehr dazu hier) in Bremen. Doch der Umschwung kam offenbar keineswegs so abrupt wie in der älteren Geschichtsschreibung gern behauptet. „Die Reformation wurde als eine Art Nullpunkt verstanden“, sagt van de Kamp. Noch bis ins 20. Jahrhundert hinein sei diese Deutung vorherrschend gewesen.

Brachte die Reformation 1522 nach Bremen: der ehemalige Augustinermönch Heinrich von Zütphen.

Quelle: Wikimedia/Jürgen Howaldt

Die Lektüre des Denkbuchs hinterlässt einen anderen Eindruck. „Man muss eher von einer Transformation sprechen, von einem allmählichen Prozess“, so van de Kamp. Die Aufzeichnungen des Bürgermeisters belegen: Es gab keine Fundamentalkritik am kirchlichen System, nur einige Klagen über den Ablasshandel, dessen Erlöse man nicht nur Rom überlassen wollte. Für die Idee, sich gegen bares Geld sein Seelenheil zu erkaufen, konnte man sich durchaus erwärmen. Auch der Bürgermeister machte da keine Ausnahme.

Eine sehr weltliche Komponente darf beim Ärger um Heinrich von Zütphen nicht vergessen werden. Man muss sich vor Augen halten, dass seine „unerhörten“ Predigten den Stadtvätern nicht ungelegen kamen. Boten sie den Bremern doch eine passende Gelegenheit, gegenüber dem ungeliebten Stadtherrn in Gestalt des katholischen Erzbischofs Christoph den Rücken zu straffen. Bremen war damals noch keine freie Reichsstadt, sondern Teil des Erzstifts Bremen zwischen Weser und Elbe.

„Schon seit längerem versuchte die Stadt Bremen, sich von Erzbischof Christoph zu emanzipieren“, sagt van de Kamp. Dieser Konflikt habe sich mit der Reformation überlagert. Eine Auslieferung des unbotmäßigen Mönchs lehnte der Bürgermeister deshalb rundweg ab. „Das hat er mit Rückendeckung des Rats und der Bürger verhindert“, sagt Hofmeister.

Der Streit mit dem zürnenden Erzbischof nahm höchst bedenkliche Formen an. Phasenweise fürchtete man in Bremen, Christoph wolle seine eigene Stadt mit Gewalt zur Räson bringen. Als präventive Gegenmaßnahme machten die Bremer 1523/24 das Paulskloster dem Erdboden gleich. Offiziell, um den erzbischöflichen Truppen keinen Unterschlupf zu bieten. Inoffiziell wohl auch, um sich am Reichtum des Klosters schadlos zu halten.

Ganz vollständig ist das Denkbuch nicht. Durch das Inhaltsverzeichnis weiß man, dass 44 Blätter nicht mehr vorhanden sind. Es fehlt ein ganzes Jahrzehnt, zwischen 1510 und 1521 klafft eine große Lücke. Schuld daran dürfte die Aufbewahrung an einer ungeeigneten Örtlichkeit sein. „Das Denkbuch ist offenbar so feucht geworden, dass man Teile davon weggeworfen hat“, sagt Hofmeister.

Der neue starke Mann: Daniel von Büren d. J.

Quelle: Staatsarchiv Bremen

Unvermittelt brechen die Aufzeichnungen 1525 ab. Diesmal allerdings nicht, weil schadhafte Seiten entsorgt wurden. „Er hat wirklich aufgehört zu schreiben“, sagt Hofmeister. Über die Gründe lässt sich nur spekulieren. Doch womöglich ist des Rätsels Lösung denkbar einfach. Hofmeisters Mutmaßung: „Er hat wohl anderes zu tun gehabt.“ Daran änderte sich auch nichts mehr bis zu seinem Amtsverzicht im Jahr 1538.

Für die Forschung ist das bedauerlich, weil ausgerechnet in diesen Zeitraum der Aufstand der 104 Männer von 1530 bis 1532 fällt, ein zeitweise erfolgreicher Aufruhr unterprivilegierter Schichten. Man hätte gern aus erster Hand gewusst, wie Daniel von Büren als Vertreter des Establishments über die Geschehnisse dachte. Andererseits sollte man die Tragweite des Aufstands auch nicht überbewerten, meint Hofmeister. „Solche Bürgerunruhen hat es öfter gegeben.“

Die privaten Verhältnisse des Bürgermeisters spielen keine große Rolle in diesem Tagebuch. „Über seine Familie schreibt er nicht so viel“, sagt Hofmeister. Von seinen elf Kindern aus vier Ehen taucht nur sein Sohn Johann auf. Doch auch von dem ist bald nichts mehr zu hören. „Er muss wohl früh gestorben sein“, sagt Hofmeister. Höchst überschaubar auch, was Daniel von Büren über seine Ehefrauen zu sagen hatte. Fazit: Dem Bürgermeister ging es vor allem um Rechenschaft über seine Amtsführung, weniger um sein Privatleben.

Für Hofmeister handelt es sich bei der Neuerscheinung um einen wichtigen Beitrag zur Grundlagenforschung, das Denkbuch werde als Grundlage für weitere Forschungen dienen. Als entspannende Bettlektüre ist das Denkbuch eher nicht geeignet. Zwar meint Hofmeister, wer des Plattdeutschen mächtig sei, verstehe auch das meiste. Allerdings empfiehlt er, beim Lesen ein zweites Buch zur Hand zu nehmen. „Im Grunde braucht man für die Denkbuch-Lektüre ein mittelniederdeutsches Lexikon.“

Viel Information: Seite aus dem Denkbuch des Daniel von Büren mit dem Familiensiegel von 1498.

Quelle: Staatsarchiv Bremen