Die Martinistraße war früher unbedeutend – Kriegszerstörungen ebneten den Weg für den Durchbruch

Was schon in Kriegszeiten angedacht war, nahm im Sommer 1955 konkrete Gestalt an: Die Baudeputation billigte die Pläne für den Martini-Durchbruch – die Verlängerung der Martinistraße bis zum Brill, um den Verkehr aus der Obernstraße zu holen. Als innovativ galt in den frühen Nachkriegsjahren die Ost-West-Achse durch die südliche Altstadt. Davon kann heute keine Rede mehr sein. Mit dem Startschuss für die Umgestaltung der Martinistraße ab Frühjahr 2021 wird das Rad der Geschichte zwar nicht zurückgedreht, aber doch ein entscheidender Schritt unternommen, um die alte Gemütlichkeit wiederherzustellen.

Früher eine Sackgasse: die Martinistraße in den frühen Nachkriegsjahren.

Quelle: Willy Pilzecker/Archiv

Mit einer ordentlichen Portion Wehmut erinnert sich Peter Flämig an seine Kindheit an der Schlachte. Zwar hatte der Bombenkrieg das Viertel in eine Ruinenlandschaft verwandelt. Dennoch pulsierte das Leben in den Trümmern, noch immer wohnten und arbeiteten zahlreiche Menschen im einstigen Hafenareal. „Die Schlachte war damals noch ein Gewerbeviertel“, sagt der 73-Jährige. Das konnte man auch sinnlich wahrnehmen. „Es gab noch ganz andere Gerüche.“

Als Fünfjähriger war Flämig mit seinen Eltern 1952 an die Schlachte gezogen. Sein Vater hatte einen Job als Hausmeister bei der Firma Bachmann bekommen. Für den Jungen war die Trümmerlandschaft ein idealer Abenteuerspielplatz. Doch für das enge, von etlichen kleinen Gassen und Straßen durchzogene Altstadtviertel lagen schon damals weitreichende Pläne in der Schublade.

Wegweisende Pläne, könnte man sagen.

Erste Überlegungen im Herbst 1944

Ursprünglich reichte die Martinistraße nur von der Wachtstraße bis zur Zweiten Schlachtpforte in Höhe des heutigen Pressehauses. Eine relativ schmale Straße ohne Bedeutung für die Verkehrsströme in der Innenstadt. Damit sollte nun Schluss sein: In einem s-förmigen Bogen sollte die deutlich verbreiterte Martinistraße die Langenstraße durchschneiden und dann mitten durch altes Wohn- und Gewerbegebiet bis zum neuen Endpunkt am Brill reichen.

Erste Überlegungen dazu hatte es bereits zu NS-Zeiten gegeben. Genauer gesagt: gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, als Bremen wegen der schweren Zerstörungen in den Rang einer „Wiederaufbaustadt“ erhoben wurde. Zu einer Stadt, die nach dem „Endsieg“ besondere Fördermittel zur Beseitigung der Kriegsschäden erhalten sollte. Im Herbst 1944 legte der damalige Baudirektor Wilhelm Wortmann einen Maßnahmenkatalog vor, der unter anderem den Martini-Durchbruch vorsah.

An solche Planspiele knüpfte man nach Kriegsende wieder an. Unter zahlreichen Städteplanern herrschte im wahrsten Wortsinne eine gewisse Schadenfreude. Der Bombenkrieg habe „wie ein gewaltsamer Sanierungsabbruch“ gewirkt, frohlockte der Architekt Hans Högg im Dezember 1946.

Bereits im November 1945 präsentierte die Bauverwaltung einen gesamtstädtischen Verkehrslinienplan. Wie selbstverständlich fand darin auch der Martini-Durchbruch angemessene Berücksichtigung. „Der Verkehr muss, entsprechend den modernen Erfordernissen, auf großen Durchgangsverkehrsstraßen durch die Stadt geleitet werden“, erklärte Bausenator Emil Theil (SPD).

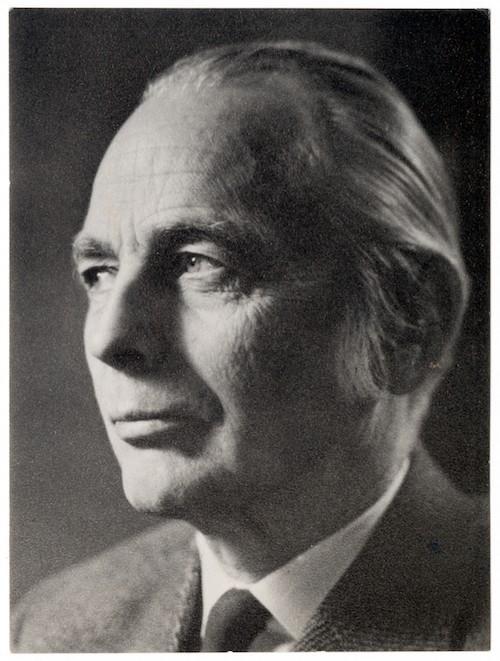

Hatte in den frühen Nachkriegsjahren einn gewichtiges Wörtchen mitzureden: der Städteplaner Wilhelm Wortmann.

Quelle: Archiv

Doch erst nachdem die Bürgerschaft den Verkehrslinienplan 1949 gebilligt hatte, konnte es an die Detailplanungen gehen. Als Grundlage diente ein 1951 fertiggestellter Rahmenplan. Daran mitgewirkt hatten neben den Architekten Arthur Bothe und Hans Storm auch das Stadtplanungsamt und die Wiederaufbaugemeinschaften Stadtmitte Bremen als Interessenvertretung der Grundeigentümer. Eine einflussreiche Lobbygruppe, bei der auch der geistige Vater des Martini-Durchbruchs kräftig mitmischte, der wegen seiner NS-Vergangenheit geschasste Ex-Baudirektor Wortmann.

Die verlängerte und verbreiterte Martinistraße sollte den historischen Kern und die Obernstraße entlasten. Freilich ging das nur auf Kosten des Schlachte-Viertels. Eine ganze Reihe alter Straßen, die laut WESER-KURIER „als Engpässe von Kraftfahrern gefürchtet“ waren, sollten ein für allemal vom Stadtplan verschwinden, darunter die Molken- , Albuten- und Wilkenstraße. Ein Vorhaben, das unverkennbar den Charakter einer innerstädtischen Flurbereinigung hatte. Im Weg stand auch die schwer beschädigte Jacobi-Halle am Jacobikirchhof. Eine ehemalige Gaststätte, die 1861/62 als neugotischer Anbau dem noch verbliebenen Chor der früheren Klosterkapelle hinzugefügt worden war. Zunächst war auch geplant, die Straßenbahn aus der Obernstraße in die neue Martinistraße zu verlegen.

Freilich sollten noch einige Jahre ins Land gehen, bevor der Martini-Durchbruch wirklich in Angriff genommen werden konnte. Zwar gab es keine grundsätzlichen Einwände der Grundstückseigentümer gegen die Neugestaltung des Viertels. Wohl aber Einsprüche gegen die Aufhebung der Albutenstraße und Forderungen nach höherer Entschädigung. Solange darüber keine endgültige Einigung erzielt war, musste sich die Stadt mit vorbereitenden Arbeiten begnügen. Im Klartext: mit Abbrucharbeiten. Das betraf nicht zuletzt die Jacobi-Halle, die im November 1960 beseitigt wurde.

Ein Kuriosum am Rande: Das Katasteramt vergab für Neubauten im Bereich der aufgehobenen Molkenstraße damals bereits Hausnummern der noch anzulegenden Martinistraße. Das Ergebnis: Zwischen den Häusern Molkenstraße 45 und 49/50 stand zeitweilig ein Gebäude mit der Hausnummer Martinistraße 64/66.

Erst im Oktober 1961 konnten die eigentlichen Straßenbauarbeiten beginnen. Im Mai 1962 wurde die verlängerte Martinistraße für den Verkehr freigegeben. Allerdings nur bis zur Höhe Langenstraße/Pieperstraße. Weiter ging es nicht, weil der Umbau der Brill-Kreuzung ins Stocken geraten war. Der Grund: ein langjähriger Streit zwischen drei verbliebenen Grundstückseigentümern und der Stadt. Erst im November 1965 wurde das juristische Tauziehen mit der Firma Mager & Wedemeyer beigelegt und damit das letzte Hindernis für den 1966 erfolgten Durchbruch bis zum Brill beseitigt.

Der Abschluss zog sich hin

Bis zum endgültigen Abschluss des Martini-Durchbruchs sollten indes noch drei weitere Jahre vergehen. Erst als der Tunnel unter der Brill-Kreuzung im Oktober 1968 als „neue Attraktion“ für Fußgänger eröffnet wurde, war das Großprojekt Ost-West-Achse endgültig abgeschlossen.

Seiner alten Heimat hatte Peter Flämig damals schon den Rücken gekehrt. Nicht nur, weil er 1967 zur Bundeswehr eingezogen worden war. Sondern auch, weil er geheiratet hatte. Im späteren Berufsleben ist er als Kundendiensttechniker des Weser-Heizungswerks noch oft ins Viertel seiner Kindheit zurückgekehrt. Und tut es bis heute, wenn er von seinem Wohnort Colnrade einen Abstecher nach Bremen macht.

Noch immer nicht abgeschlossen: die Martinistraße im Januar 1967.

Quelle: Schmidt/Staatsarchiv Bremen