Vor 75 Jahren: Am 15. Mai 1943 starb Ludwig Roselius, der Mann hinter der Böttcherstraße

Sein Tod kam plötzlich und war doch keine Überraschung. Schon seit Jahren litt Ludwig Roselius an Knochenkrebs, das linke Bein hatte ihm stückchenweise amputiert werden müssen. Vor ziemlich genau 75 Jahren, am 15. Mai 1943, hatte sein Leiden dann ein Ende. Bis zuletzt gepflegt von seiner langjährigen Vertrauten Barbara Götte, starb der umtriebige Unternehmer und Mäzen an einem sommerlich warmen Frühlingstag. Allerdings nicht in Bremen, sondern in seiner Wahlheimat Berlin, wo er eine Suite im „Hotel Kaiserhof“ bewohnte. Jener Luxusherberge, die vor der NS-Machtübernahme als Quartier Hitlers und Parteizentrale der NSDAP von sich reden gemacht hatte. Gestorben sei der 68-Jährige „in den Sielen“, meldeten die Bremer Nachrichten, also mitten in der Arbeit, „still und friedlich“ sei er „hinübergeschlummert“.

Fünf Tage später wurde sein Sarg im Bremer Dom aufgebahrt. Es sei der Wunsch des Verstorbenen gewesen, an dieser Stelle „den letzten Abschied von seiner geliebten Vaterstadt“ zu nehmen, erklärte Pastor Hermann Rahm in seiner Trauerrede. Zu den Klängen von Wagners „Parzifal“ intonierte ein Kammersänger das Gebet des Rienzi, im Namen seiner niederdeutschen Freunde ergriff Hinrich Gronau, Vorsitzender des Plattdeutschen Vereins Altstadt, das Wort. Für Bremen legten der Regierende Bürgermeister Heinrich Böhmcker und Bildungssenator Richard von Hoff am Sarg einen Kranz nieder, sogar Hitler und Propagandaminister Joseph Goebbels bekundeten ihr Beileid.

Vergeben und vergessen schien in dieser schmerzlichen Stunde der heftige Streit um die Böttcherstraße. Kein Sterbenswörtchen von den Vorgängen zwischen 1935 und 1937, als sogar ein Teilabriss der als „undeutsch“ geltenden Bauten gedroht hatte. Wobei sich die damalige Kritik keineswegs gegen die Böttcherstraße als Ganzes richtete. Gegen die Westseite mit den Bauten der Architekten Eduard Scotland und Alfred Runge gab es keinerlei Vorbehalte, den geballten Unmut scharfzüngiger Eiferer zogen vielmehr zwei Werke von Bernhard Hoetger auf der Ostseite auf sich: das „alberne Paula-Becker-Modersohn-Haus“ wie auch die „unmögliche Front“ des Atlantis-Hauses mit seinem „götzenhaften Odin“.

Brachte die Kampagne gegen die Böttcherstraße ins Rollen: die SS-Wochenzeitung „Das Schwarze Korps“.

Die geringschätzigen Bezeichnungen entstammen der Berichterstattung der SS-Wochenzeitung „Das Schwarze Korps“, die sich als Speerspitze der Kritik verstand. Erst seit wenigen Monaten auf dem Markt, verhalf das Blatt der Angelegenheit im Juni 1935 zu Aufmerksamkeit in ganz Deutschland – ein echter Aufreger, der gewiss auch die eigene Profilierung zum Ziel hatte.

Für eine radikale Lösung

Bei der Frage, ob die Böttcherstraße als „Kuriosum“ zu erhalten sei oder eine Umgestaltung „alles Anstößige“ beseitigen sollte, machten sich die Scharfmacher mit dem Totenkopf über dem Mützenschirm für die radikalere Lösung stark. Man sei der Meinung, dass „eine Umgestaltung, die alles Anstößige beseitigt, doch wirksamer wäre“ als ein Fortbestand, hieß es in einer neuerlichen Attacke im Oktober 1935. Als „anstößig“ galt neben Hoetgers Werk auch das von Paula Modersohn-Becker (so die heute gängige Schreibweise), die nötige Munition lieferte der Direktor der Bremer Kunsthalle, Emil Waldmann. Scheinheilig erbot sich „Das Schwarze Korps“, bei der Suche nach einem geeigneten Architekten durch einen Aufruf zu helfen. Dabei setzte die Zeitung Roselius massiv unter Druck: Als „maßgebende Stelle“ werde er den Vorschlag sicher wohlwollend prüfen.

Für Roselius war das ambitionierte Bauprojekt eine Herzenssache. Angefangen hatte der sukzessive Umbau der Böttcherstraße 1922 mit den ersten Abbrucharbeiten des Altbaubestands. Unter dem Eindruck der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg wollte Roselius einen Ort der Selbstbesinnung schaffen, eine Art Kulturzentrum für die ganzheitliche Erneuerung von Körper und Geist als Balsam für die deutsche Seele. Wie der Journalist und Autor Arn Strohmeyer überzeugend darlegt hat, konnten bei diesem Projekt der Rassenphilosoph Herman Wirth und der Komponist Richard Wagner als geistige Väter gelten. Wirths selbst nach zeitgenössischen Maßstäben obskure Theorie, eine arische Herrenrasse habe das sagenhafte Atlantis bewohnt und nach dessen Untergang die antiken Hochkulturen hervorgebracht, stand Pate beim Bau des Atlantis-Hauses. Von Wagner eignete sich Roselius den volkspädagogischen Impetus an. „Die Wiedererrichtung der Böttcherstraße ist ein Versuch, deutsch zu denken“, predigte der Bremer Unternehmer.

Der letzte Aufenthaltsort des Bremer Mäzens: das Hotel Kaiserhof in Berlin.

Quelle: Bundesarchiv, Bild 183-R99515 / CC-BY-SA 3.0, Bundesarchiv Bild 183-R99515, Berlin, Wilhelmplatz, Hotel „Kaiserhof“, CC BY-SA 3.0 DE

Freilich war das Projekt Böttcherstraße schon vor der NS-Machtübernahme nicht unumstritten gewesen. Die Geister schieden sich vor allem an den Bauten des eigenwilligen Expressionisten Hoetger, eines Seiteneinsteigers ohne akademisch-technische Ausbildung, der Roselius als Duzfreund eng verbunden war. Schon sein erstes Bauvorhaben, das Paula-Becker-Modersohn-Haus, hatte bei seiner Fertigstellung 1927 keineswegs nur Jubelstürme hervorgerufen.

Ähnlich geteilt dann die Reaktionen, als 1931 das Haus Atlantis eingeweiht wurde. Schon damals rief vor allem die gekreuzigte Odin-Christus-Figur, die als Teil des Lebensbaums an der Fassade angebracht war, konservative Kritiker auf den Plan. „Die gekreuzigte Alraune, ein hängendes Mißgeschöpf, ein Auch-Gekreuzigter, ist ein Hohn auf Bremen, die Stadt strenger und geschlossener Sitte“, empörte sich der Schriftsteller Rudolf Alexander Schröder.

Nicht zufällig 1936 entstanden: Hoetgers „Lichtbringer“ am Eingang der Böttcherstraße.

Foto: Frank Hethey

Roselius bleibt ungerührt

Schon damals hatte Roselius das Wutgeheul kalt gelassen. Unbeeindruckt zeigte er sich auch jetzt wieder, als „Das Schwarze Korps“ zum Angriff auf die Böttcherstraße blies. Dabei dürfte ihn nicht zuletzt die persönliche Bekanntschaft mit Hitler in trügerischer Sicherheit gewogen haben. Der „Führer“ war kaum an die Macht gelangt, als Roselius die Geschichte ihrer ersten Begegnung zum Besten gab. In einer Neuauflage seiner kurz nach dem Ersten Weltkrieg publizierten Briefe und Schriften schilderte Roselius, wie Hitler ihn 1922 in Bremen aufgesucht hatte – als Bittsteller für die damals noch junge NSDAP.

Zwar hatte Roselius als Mann über den Parteien kein Geld geben wollen und tat es anscheinend auch später nicht. Doch die unmissverständliche Botschaft blieb: Man kennt sich, man schätzt sich. Wie eng der Kontakt wirklich war, lässt sich nicht mehr mit Sicherheit ergründen. Hitler soll Roselius 1930 sogar gedrängt haben, zur Finanzierung der Machtübernahme die Bilder von Paula Modersohn-Becker zu verscherbeln. Zwei Jahre später trafen sich Hitler und Roselius angeblich zu einem Vieraugengespräch. Dass es danach zu keinem weiteren Zusammentreffen mehr kam, auch nicht bei Hitlers späteren Bremen-Besuchen, schien Roselius nicht zu denken zu geben.

Was machte es da schon, wenn abermals ein paar Schreihälse gegen sein Lebenswerk geiferten? Ganz offenbar sorgte sich Roselius nicht um die Gunst des Diktators. Auch nicht, als schon längst dunkle Wolken über der Böttcherstraße aufgezogen waren. Noch im Januar 1936 hoffte Roselius allen Ernstes, Hitler die Dienste von Hoetger aufschwatzen zu können. Als Türöffner setzte er auf die Frau des verstorbenen Architekten Paul Ludwig Troost, Hitlers besonderer Günstling bevor Albert Speer in Erscheinung trat. Denn: „Mit dem Abklatsch des Griechentums können wir uns auf die Dauer im nationalsozialistischen Staat nicht zufrieden geben. Das weiss der Führer ganz genau, er hat nur noch nicht die richtigen Leute gefunden.“

Zwei Männer, die sich verstanden: Bernhard Hoetger und Ludwig Roselius.

Quelle: Archiv der Böttcherstraße

Gleichwohl erschien es Roselius ratsam, der Kritik die Spitze zu nehmen, indem er ein Zeichen des guten Willens setzte. Dafür musste das expressionistische Backstein- und Buntglasgefüge über dem marktzugewandten Eingang zur Böttcherstraße weichen. An seiner Stelle sollte das vergoldete Relief eines Drachentöters platziert werden – vergoldet, damit der Glanz bis auf den Markt zu sehen sei. Freilich wollte Roselius kein Risiko eingehen, er fürchtete Widerstand der Partei. „Man kann das Relief expressionistisch, man kann es aber auch sehr natürlich gestalten“, teilte er Hoetger am 29. Januar 1936 mit. Und fuhr fort: „In diesem besonderen Falle würde ich eine etwas natürlichere Lösung vorziehen, nicht nur der Böttcherstraße wegen, sondern auch Deinetwegen.“

Ein Wink mit dem Zaunpfahl, nur ja keine „entartete Kunst“ zu produzieren. Hoetger verstand und tat wie geheißen, Roselius war begeistert. Zwar war zunächst vom Drachentöter Siegfried oder seinem christlichen Ebenbild die Rede, dem Heiligen Georg. Doch es kann keinem Zweifel unterliegen, dass es sich bei dem Relief um eine mehr oder weniger eindeutige Hitler-Huldigung handelte. Als gläubiger Nationalsozialist regte Hoetger sogar an, die Zahl „1933“ einzufügen. Im August 1936 wurde der zunächst noch nicht vergoldete Drachentöter als „Der Lichtbringer“ angebracht – eine Bezeichnung, die sich am Vokabular des Rassenphilosophen Wirth orientierte. Roselius’ Deutung in einem Brief an den Regierenden Bürgermeister Otto Heider: Die Bronze „stellt den Sieg unseres Führers über die Mächte der Finsternis dar“.

Hoetger als Opfer einer Intrige

Mit dem Fortschreiten der Arbeit am Relief schien endlich Ruhe einzukehren, für Roselius war die leidige Angelegenheit nunmehr erledigt. Zumal er just in dieser Zeit Hinweise erhielt, dass Hoetger das Opfer einer gemeinen Intrige geworden sei. Der Partei teilte Roselius mit, die Angriffe im „Schwarzen Korps“ seien vom Worpsweder Maler Fritz Mackensen lanciert worden, dem früheren Leiter der Nordischen Kunsthochschule in Bremen. Optimistisch blickte er nun wieder nach vorn. Sogar eine Hoetger-Schau auf dem Nürnberger Reichsparteitag hielt der Kunstsammler für denkbar. „Sollte es möglich sein, dass wir in Nürnberg eine Ausstellung Deiner Werke anlässlich des Reichsparteitages durchsetzen, so würde ich mich sehr freuen“, schrieb er seinem Freund am 17. April 1936.

Doch es sollte anders kommen. Es geschah das genaue Gegenteil dessen, was sich Roselius in seiner naiven Begeisterungsfähigkeit erhofft hatte. Statt Hoetgers Größe als nordischer Künstler anzuerkennen, geißelte Hitler am 9. September 1936 in seiner kulturpolitischen Rede die „Böttcherstraßen-Kultur“. Irgendwelche Abweichler von der offiziellen Linie sollten nicht mehr geduldet werden, fortan war nur noch heroische Monumentalität erwünscht.

Für die Böttcherstraße bedeutete die Hitler-Rede einen Dammbruch. Einigen Anteil daran hatte die regimetreue „Bremer Zeitung“, die Hitlers Rede unter einer reißerischen Überschrift brachte und so den Eindruck erweckte, als habe die Böttcherstraße im Zentrum seiner Ausführungen gestanden. Nur anderthalb Wochen später wurde die Becker-Modersohn-Ausstellung geschlossen und sämtliche Führungen bis auf weiteres ausgesetzt. Den Prospekten für die Touristen wurde ein Zettel beigelegt, der auf die ablehnende Haltung des Nationalsozialismus hinwies. Nichts sollte mehr Anlass zu neuerlichen Beschwerden geben, bis eine Entscheidung über die Zukunft der Böttcherstraße gefallen sei. Roselius war am Boden zerstört, nach Aussage seiner Vertrauten Götte soll er sogar mit dem Gedanken an Selbstmord gespielt haben. Dem Regierenden Bürgermeister Otto Heider gegenüber gestand Roselius ein, er habe sich über Hitlers Ansichten „gründlich im Irrtum befunden“.

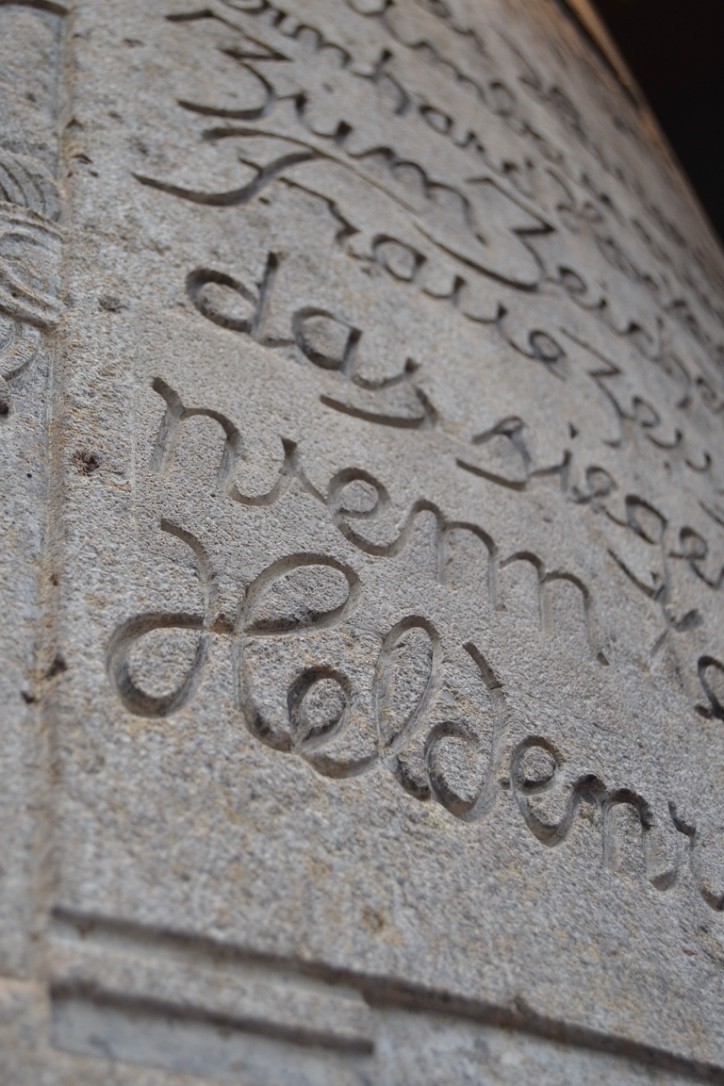

Aber was jetzt? Um die Böttcherstraße zu erhalten, war Roselius zu weitgehenden Zugeständnissen bereit. Ein Bündel von Kompensationsangeboten sollte Hitler milde stimmen. Keine Zukunft schien insbesondere der „wurzelartige Mann“ am Haus Atlantis zu haben, in vorauseilendem Gehorsam ließ Roselius am 11. Oktober 1936 schon mal ein Gerüst aufstellen. Als Ersatz schwebte ihm ein Hakenkreuz vor. Auch die an sich harmlose Inschrift am Modersohn-Becker-Haus stand vor dem Aus. Als Hommage an die matriarchalische Wirth-Philosophie war dort zu lesen: „Zum Zeichen edler Frauen zeugend Werk, das siegend steht, wenn tapferer Männer Heldenruhm vergeht.“ Entfernt wurde die Inschrift dann aber doch nicht, nur das Wörtchen „wenn“ durch „bis“ ersetzt. Eine Korrektur, die inzwischen wieder korrigiert ist – die Stelle ist noch heute bei genauem Hinsehen gut zu erkennen.

Näher zum „Führer“

Zugleich suchte Roselius den Kontakt zu Hitler. Anfang Oktober 1936 teilte er Hoetger mit, „einen ehrlichen Mann gefunden“ zu haben, der dem „Führer“ einen Brief mit Fotos seiner Werke in der Böttcherstraße überreichen solle. Offenbar handelte es sich um Bremens Vertreter bei der Reichsregierung, Senator Erich Vagts, später als erster Nachkriegsbürgermeister der Vorgänger von Wilhelm Kaisen. Nach dem jähen Absturz infolge der Parteitagsrede Hitlers brannte Roselius jetzt schon wieder vor Eifer. Nicht geschlagen wollte er aus „diesem Umbauzwang“ hervorgehen, sondern „eine Steigerung schaffen“ – kurzum, die Böttcherstraße sollte schöner werden als je zuvor. Das denkbar schlichte Konzept: „Wir werden einfach im nordischen Backsteinstil arbeiten und alle problematischen Spielereien beiseite lassen.“

Dass aus der Annäherung an Hitler nichts wurde, versteht sich fast von selbst. Tief betrübt berichtete Roselius seinem Freund Hoetger am 29. Oktober 1936, der „Führer“ habe die Fotos aus der Böttcherstraße nur „flüchtig durchgesehen“. Wie schon früher, so dürfte Roselius auch jetzt wieder seinen Einfluss und seine Bedeutung maßlos überschätzt haben. Bezeichnend genug, dass Goebbels ihn mit keiner Silbe in seinen Tagebüchern erwähnt. Dazu passt der fehlende persönliche Zugang zu Hitler. Anders als ehedem konnte Roselius nur noch antichambrieren, er war auf Vermittler angewiesen. Immerhin erhielt er so den Wink, Hitler habe mit der „Böttcherstraßen-Kultur“ nur eine unliebsame Kunstrichtung kennzeichnen wollen. Das Anerbieten, die Böttcherstraße umzubauen, registrierte Hitler mit Wohlgefallen. Doch es lag ihm nichts daran, die Straße konnte seinetwegen so bleiben wie sie war.

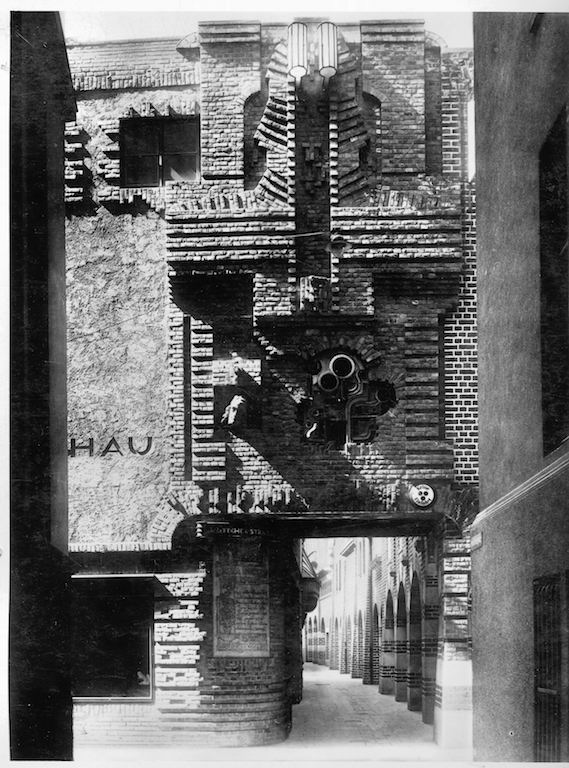

Gewöhnungsbedürftig: der Eingang zur Böttcherstraße vor der Anbringung des „Lichtbringers“.

Quelle: Archiv der Böttcherstraße

So kam es denn auch. Die schon entfernte Sonnenscheibe der Odinsfigur wurde wieder angebracht, sogar die Becker-Modersohn-Ausstellung erneut geöffnet. Unter maßgeblicher Beteiligung von Hitlers neuem Lieblingsarchitekten Albert Speer erging im März 1937 die Weisung, am Zustand der Böttcherstraße nichts zu ändern. Mehr noch, als ein Zeugnis der „Periode des Verfalls“ ließ Hitler die gesamte Straße überdies unter Denkmalschutz stellen – eine schier aberwitzige Wendung der Ereignisse. Freilich handelte es sich um keine unbekannte Praxis im „Dritten Reich“, auch ausgewählte Logenhäuser der Freimaurer sollten der Nachwelt als abschreckendes Beispiel einer „artfremden“ Vergangenheit erhalten bleiben. Einzig auf Handzetteln wurden die Besucher der Böttcherstraße über die offiziellen Ansichten informiert.

Inwiefern der Skandal um die Böttcherstraße Roselius zusetzte, lässt sich schwer ermessen. Aus dem operativen Geschäft seines Firmenimperiums zog sich Roselius jedenfalls zusehends zurück, immer häufiger suchte er sich mit Kuraufenthalten zu stärken. Als Mäzen und Sammler blieb er indessen am Ball, allerdings ohne sicheres Terrain zu verlassen. 1937 kam zu den Sammlungen der Böttcherstraße noch eine Rüstkammer mit Waffen aus neun Jahrhunderten hinzu, 1940 eröffnete er zu Ehren des Bremer Kolonialpioniers Adolf Lüderitz ein Museum im Lüderitz-Haus an der Martinistraße.

Krankheit passte nicht zum Selbstbild

Sonderlich zuträglich dürfte das knapp zweijährige Tauziehen um die Böttcherstraße seiner angegriffenen Gesundheit jedoch kaum gewesen sein. Davon gab Roselius aber nichts in der Öffentlichkeit preis, seine schwere Krebserkrankung passte nicht zu seinem Selbstbild, passte auch nicht zu seiner Selbstinszenierung als unermüdlicher Tatmensch. Als gewiefter Werbestratege war er sich nur zu bewusst, wie negativ derlei wirken musste, womöglich sogar auf seine geschäftliche Reputation. Zeitlebens war seine Krankheit ein gut gehütetes Geheimnis, seine Tochter Hildegard verbreitete noch 1965 in ihrem Erinnerungsbuch das Märchen, sein Leiden sei „durch einen Unfall auf der Jagd“ ausgelöst worden. Nach einer anderen Version begann das Unheil mit einem Sturz in den bayerischen Alpen.

Mehrfach nahm sich der Starchirurg Ferdinand Sauerbruch seines kaum weniger prominenten Patienten an, allerdings ohne durchschlagenden Erfolg. Unter diesen Umständen blieb Roselius nur noch eine begrenzte Zeit auf Erden. Anlässlich seiner Aufbahrung im Dom wurde den Lesern der Bremer Nachrichten mitgeteilt, eine Embolie habe sein Leben beendet.

Seine letzte Ruhe fand Roselius in Hannover auf der Grabstätte des Kaffeehändlers Ernst Grote, seines früheren Lehrherrn und späteren Schwiegervaters. Das steinerne Grabmal in Form eines Sarkophags fertigte sein Freund Hoetger an. Eigentlich erstaunlich, dass seine Beerdigung fernab der „geliebten Vaterstadt“ in den einschlägigen Darstellungen seines Wirkens und Lebens nicht weiter thematisiert wurde. So muss dahingestellt bleiben, ob dadurch mehr als nur eine räumliche Distanzierung von Bremen zum Ausdruck kommt.

von Frank Hethey