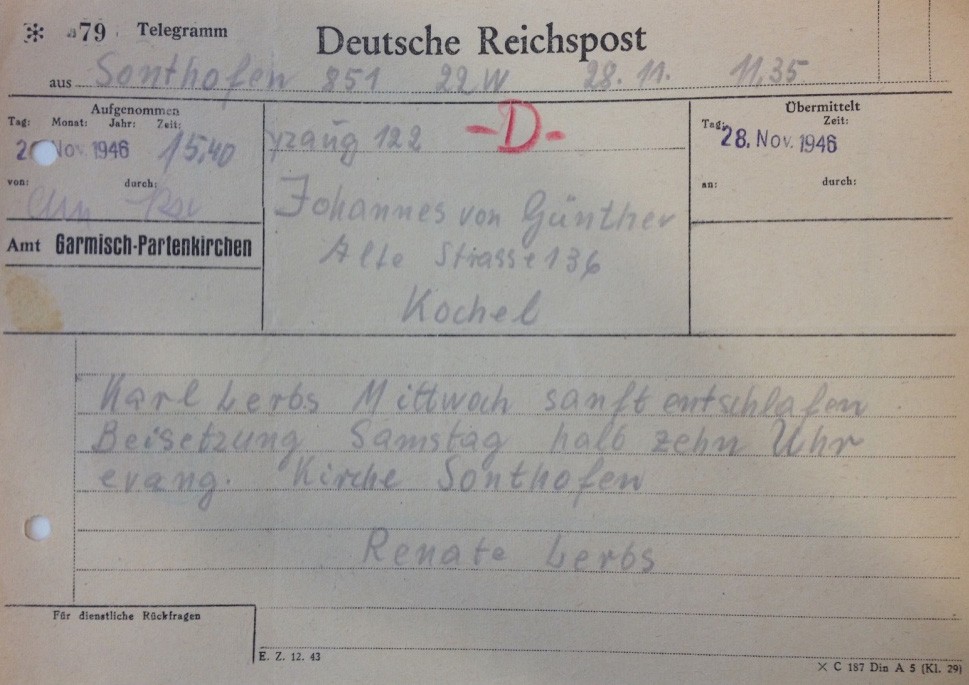

Die Todesnachricht: Im Telegramm hieß es, Karl Lerbs sei sanft entschlafen.

Quelle: Staats- und Universitätsbibliothek Bremen

Vor 75 Jahren: Am 27. November 1946 nahm sich der Bremer Schriftsteller Karl Lerbs das Leben

Ganz leise schlich sich Karl Lerbs am frühen Morgen des 27. November 1946 aus dem Schlafzimmer seines Hauses in Untertiefenbach, einem idyllisch gelegenen Dörfchen bei Sonthofen im Allgäu. Seine erschöpfte Frau Renate bemerkte es nicht, sie erwachte erst von einem mächtigen Krach, dem „entsetzlichen Fall“, als ihr Mann zusammenbrach. Sofort tot war der Bremer Erfolgsschriftsteller nicht, doch das Bewusstsein erlangte er nicht wieder. „Er ist nicht mehr aufgewacht, friedlich, ohne Seufzer ist er eingeschlafen“, berichtete seine Frau.

Fassungslos reagierten die engsten Freunde auf die Todesnachricht. Allen voran der baltendeutsche Schriftsteller Johannes von Günther, ein damals viel gelesener Übersetzer russischer Dichtergrößen, zugleich Verfasser des Erfolgsromans „Rasputin“ von 1939. An einen Selbstmord wollte der 60-Jährige nicht glauben, er mutmaßte, Lerbs’ schwaches Herz habe die Medikamente nicht vertragen. Doch ausgerechnet die Witwe widersprach, der Arzt habe nichts dergleichen festgestellt.

Dass es sich mitnichten um einen Kollaps handelte, ihr Mann vielmehr kräftig nachgeholfen hatte, um aus dem Leben zu scheiden, ging Renate Lerbs-Lienau bereits auf, bevor der alarmierte Krankenwagen eintraf. Fand sich doch eine „leere Hülse Phanodorm“ am Ort des Geschehens, ein starkes, damals sehr gängiges Schlafmittel. „Und wenn ich bei Euch bin“, schrieb sie am 21. Dezember 1946 dem befreundeten Ehepaar Günther, „werde ich Euch manche Kleinigkeiten sagen, an denen Ihr seht, dass niemand ihm helfen sollte.“

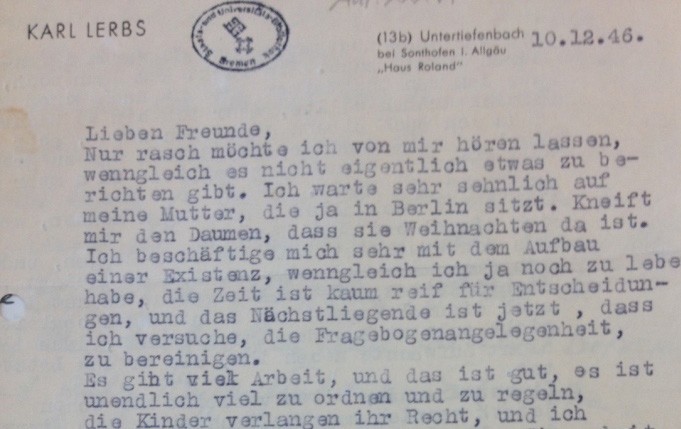

Mit dem Briefkopf ihres Mannes: Schreiben der Witwe Renate Lerbs-Lienau an das Ehepaar Günther vom 10. Dezember 1946.

Quelle: Staats- und Universitätsbibliothek Bremen

Ein Sprachgenie am Werk

Ein tragisches Ende für einen Mann, der als Schriftsteller und Übersetzer weit über Bremen hinaus bekannt geworden ist. Wen hat das Sprachgenie nicht alles ins Deutsche übertragen: weltberühmte Dichter wie Emile Zola, Oscar Wilde oder D.H. Lawrence, auch italienischen und dänischen Autoren verhalf er zu einer deutschen Stimme. Daneben arbeitete er als Kritiker für Bremer und Hamburger Zeitungen, zwischenzeitlich auch von 1933 bis 1936 als Dramaturg am Bremer Schauspielhaus.

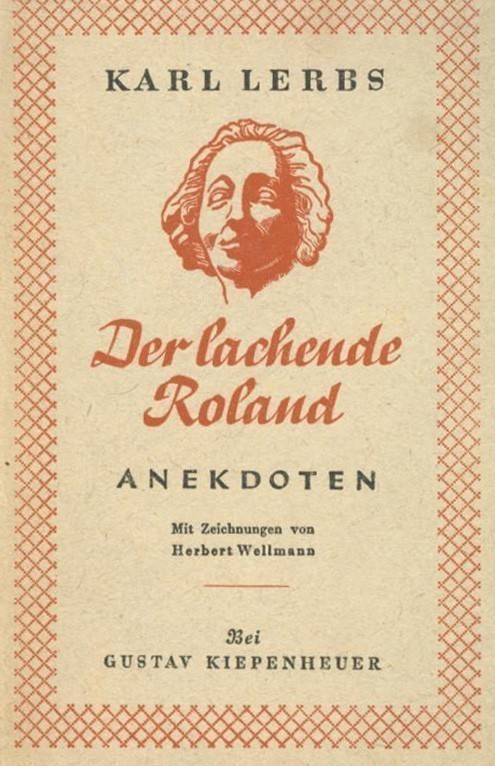

Einem größeren, keineswegs nur heimischen Publikum ist Lerbs durch seine Anekdotenbände nachdrücklich in Erinnerung geblieben. Seine gesammelten Schmunzelgeschichten in „Der lachende Roland“ (1938) avancierten zum Bestseller und erlebten bereits zu Kriegszeiten mehrere Neuauflagen.

Noch posthum erwiesen sich neue Arrangements seiner Bremer Anekdoten als Verkaufsschlager. Mit „Hinter Rolands Rücken“ (1953) und „Unter Rolands Augen“ (1961) spielte der Schünemann-Verlag geschickt mit dem alten Erfolgstitel, bis in die späten 1970er Jahre gehörte Lerbs zu den Top-Autoren des Verlags. Erst danach verblasste sein Ruhm, heute ist Lerbs weitgehend in Vergessenheit geraten.

Und doch gehört Lerbs für den Bremer Schriftsteller Johann-Günther König „tatsächlich zu den Großen“. Als den Hermann Gutmann seiner Zeit will er ihn jedenfalls nicht verstanden wissen. Mit Hinweis auf dessen Übersetzungen spricht König von einem „Klassenunterschied“, Lerbs spiele schlichtweg in einer anderen Liga als Gutmann.

Das Erfolgsbuch von 1938: Mit „Der lachende Roland“ landete Karl Lerbs einen Bestseller.

Quelle: Privat

Als Sohn eines vermögenden Kaufmanns am 22. April 1893 in Bremen geboren, war Lerbs mütterlicherseits mit den Gebrüdern Grimm verwandt. Deren geistiges Erbe sehen Lerbs-Verehrer in dem Nachkommen walten, tat der als Anekdotenerzähler doch eigentlich nichts anderes als vor ihm die berühmten Märchenerzähler – nämlich Geschichten zu sammeln und ihnen eine feste Form zu geben.

Im Bombenkrieg das Weite gesucht

Lange Jahre lebte Lerbs in Schwachhausen: zunächst in der damaligen Bürgermeister-Smidt-Straße (heute Carl-Schurz-Straße), später in der Großgörschenstraße. Erst der Bombenkrieg bewog ihn, das Weite zu suchen – „um weiterarbeiten zu können“, wie der Lerbs-Experte Werner Wien schreibt. Aber sicher auch, um seiner jungen Frau und den beiden kleinen Kindern den bestmöglichen Schutz zu bieten. Die Wahl fiel auf das abgelegene Untertiefenbach im Allgäu, wo sich Lerbs ein neues Heim als „Haus Roland“ einrichtete.

In der Alpenidylle hat Lerbs den Krieg unbeschadet überstanden, von seiner Arbeit als Schriftsteller und Übersetzer konnte er gut leben. Seinem Briefnachlass in der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen ist nicht zu entnehmen, dass seine Produktivität unter den ungünstigen Zeitumständen gelitten hätte, zumal der Erfolg von „Der lachende Roland“ ihm reichlich Tantiemen beschert haben dürfte und wohl auch zum ersten Ansprechpartner machte, als 1943 ein deutsches Anekdotenbuch gefragt war. Zu behaupten, er habe schon lange gespürt, dass „seine Spannkraft der Katastrophe des 2. Weltkrieges nicht gewachsen war“ (Werner Wien), nimmt sich deshalb aus wie eine nachträgliche Konstruktion, um seinen Suizid als Ende eines längeren Katastrophenweges zu deuten.

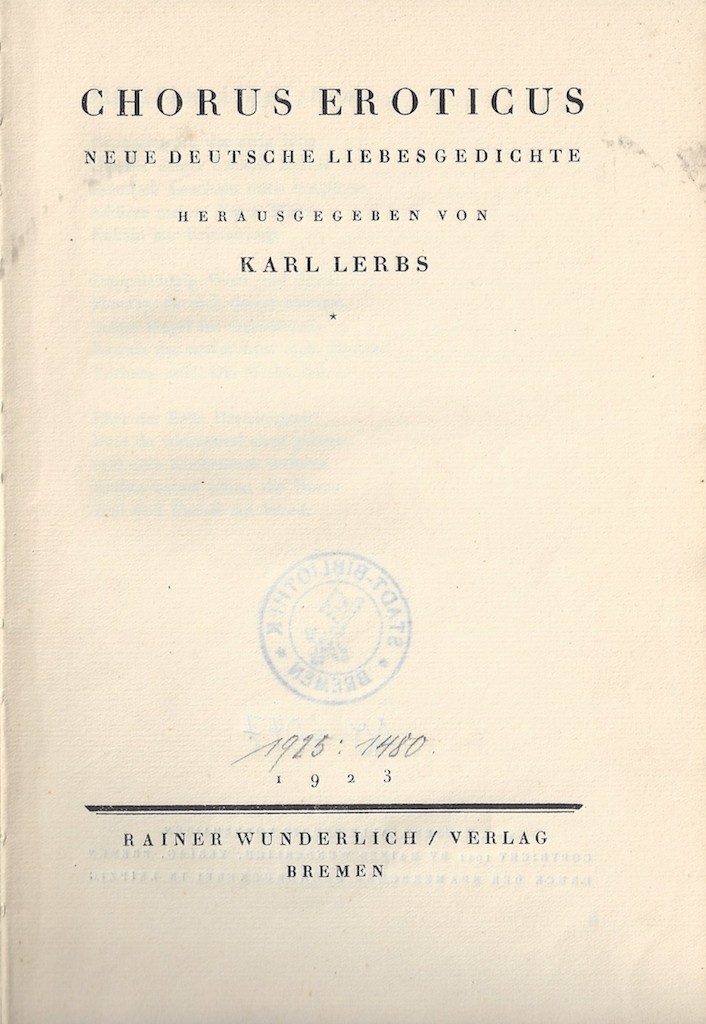

Doch das entbehrt jeder Grundlage. Wiewohl Lerbs schon allein durch seine Übersetzertätigkeit weit über den nationalen Tellerrand hinausblickte, hat er sich nach 1933 schnell mit den neuen Verhältnissen arrangiert. Ins Exil zu gehen, auch nur die „innere Emigration“ in Erwägung zu ziehen, kam für ihn ganz offenbar nicht in Betracht. Und das, obgleich er in jungen Jahren durchaus Kontakte zu später missliebigen Künstlern gehabt hatte und seine 1923 unter dem Titel „Chorus Eroticus“ herausgegebene Sammlung neuer deutscher Liebesgedichte sogar die NS-Tugendwächter auf den Plan rief. Kritisch vermerkte der WESER-KURIER in seinem Nachruf, gerade seine Freunde hätten „mit Befremden feststellen müssen“, dass Lerbs seine Satiren nach den Wünschen des Propagandaministeriums ausrichtete.

Gemeint war damit wohl nicht zuletzt seine Mitarbeit bei der Nationalsozialistischen Parteikorrespondenz (NSK), dem Pressedienst der NSDAP. Seine Frau spielte das später als „unwesentliche“ Tätigkeit herunter, es habe sich nur um „unpolitische Anekdoten“ gehandelt. Freilich veröffentlichte Lerbs auch mindestens dreimal im „Völkischen Beobachter“.

Keine Kriegsteilnahme wegen Rückgratverkrümmung

Tatsächlich lässt sich kaum leugnen, dass er bei aller Toleranz und Weltoffenheit auch ein Nationalgesinnter war. Dass er wegen einer schweren Rückgratverkrümmung nicht am Ersten Weltkrieg teilnehmen konnte, setzte Lerbs schwer zu. Unter dem Titel „Der Daheimgebliebene spricht“ befasste er sich ausgerechnet im später inkriminierten Gedichtband „Chorus Eroticus“ mit diesem Thema – ein Klagelied in eigener Sache. Bezeichnend auch seine Mitgliedschaft in der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) von 1920 bis 1925.

Nach Kriegsende machte Lerbs weiter als wäre nichts gewesen. Im Briefwechsel mit Günther geht es um gemeinsame Buchprojekte, um die Unbill des Nachkriegsalltags. Aber nie um die ganz großen Fragen, nie um deutsche Schuld und Sühne. Lerbs blickte optimistisch in die Zukunft, er meinte seinen Weg als Erfolgsschriftsteller fortsetzen zu können.

Das Unglück nahm seinen Lauf, als Lerbs völlig unerwartet am 5. Juli 1946 verhaftet wurde. Der Vorwurf wog schwer, es ging um unerlaubten Waffenbesitz. Freilich handelte es sich um kein schweres Kaliber, seine Frau sprach von einer „kleinen Mauserpistole“. In einer eidesstattlichen Erklärung versicherte sie, die Pistole für einen Freund als bloßes Andenken in Verwahrung genommen zu haben. Das sah auch der Militärrichter in Augsburg so und verurteilte Lerbs am 1. August 1946 lediglich zu einer einjährigen Bewährungsstrafe.

Das Gefängnis hatte Lerbs schon nach zwei Wochen wieder verlassen dürfen. Allerdings blieb ein fader Beigeschmack, hatte ihn doch eine im Haus Roland einquartierte Flüchtlingsfamilie aus Stettin bei den Behörden angeschwärzt. In den Augen seiner Frau ein „klarer Racheakt“ aufgrund berechtigter Beschwerden, die Lerbs beim Landrat vorgebracht hatte. Seine schlechte Meinung über die Flüchtlinge dürfte der Vorfall bestärkt haben, fast gehässig zieht Lerbs in seiner Korrespondenz über sie her.

Den NS-Tugendwächtern ein Dorn im Auge: der von Karl Lerbs 1923 herausgegebene Gedichtband „Chorus Eroticus“.

Quelle: Staats- und Universitätsbibliothek Bremen

Neue Hoffnung nach mildem Urteil

Doch so sehr der Prozess und die Inhaftierung Lerbs auch zugesetzt hatten, sein Lebensmut verließ ihn damals noch nicht. „Wir werden sehr verändert und gehärtet daraus hervorgehen: Kinder, die sich nie wieder brennen werden“, schrieb er am 20. Juli 1946 an Günther. Ein entschlossenes Statement. Lerbs glaubte, fürs Leben gelernt zu haben.

Tatsächlich schöpfte Lerbs nach dem milden Urteil neue Hoffnung, in seinen Briefen wirkt er fast euphorisch. Neue dramatische Pläne standen ihm vor Augen, neue Bücher wollte er verfassen, mehr leisten als nur die „Übersetzung von ein paar lächerlichen Fabeln“. Auch sein Humor blitzt immer wieder auf in seiner Korrespondenz. Nicht nur, weil er sich einen Spaß daraus machte, als irgendeine längst verblichene Geistesgröße zu unterschreiben – mal als Daniel Defoe, mal als Friedrich Hebbel.

Doch allzu lange hielt die Euphorie nicht an, bereits wenige Wochen nach der Urteilsverkündung klagte Lerbs über die Zumutungen des Alltags. Als Landbewohner musste er sich zwar keine Sorgen machen über das tägliche Brot. Dafür beschwerte er sich aber lautstark über die Einquartierung immer neuer Flüchtlinge, wegen der ständigen Unruhe könne er als Schriftsteller nicht mehr arbeiten. „Denn es wimmelt von Flüchtlingen, die mit ihren Klagen die Atmosphäre schwängern, aber Leute, die arbeiten wollen, sind offenbar nicht darunter“, so sein wenig schmeichelhaftes Urteil über die Mitbewohner im Haus Roland.

Frohe Botschaft: Per Postkarte teilte Lerbs seinem Freund Johannes von Günther den milden Urteilsspruch mit.

Quelle: Staats- und Universitätsbibliothek Bremen

Schwer zu schaffen machte ihm kurz nach dem glimpflichen Ausgang der Strafsache der „Kampf ums Auto“. Vehement wehrte sich Lerbs gegen die drohende Beschlagnahmung und war am Boden zerstört, als er den Kürzeren zog. „Für mich ist der Autodiebstahl schlichtweg eine Katastrophe“, klagte er am 26. September 1946 in einem Schreiben an Günther. Denn: „Ich bin, bei allem Tätigkeitsdrang, in der Bewegung doch so behindert, dass schon die Wege nach Sonthofen zum Problem werden.“ Seine bittere Bilanz: „Ein empfehlenswerter Staat, der seine ‚Kulturschaffenden’ so behandelt.“

Erneute Verhaftung am 11. November 1946

Womöglich als psychosomatische Störungen kamen gesundheitliche Probleme hinzu. Er sei „immer müde, immer verfroren und chronisch hungrig“, teilte Lerbs seinem Brieffreund am 6. Oktober 1946 mit. „Einfach unersättlich an Schlaf und Appetit, dabei völlig schlapp.“

Am Ende seiner Kräfte: Ab Mitte November 1946 verlor Karl Lerbs seinen Lebensmut.

Quelle: Staatsarchiv Bremen

In diesem labilen Zustand traf ihn die erneute Verhaftung am 11. November 1946 doppelt schwer. Diesmal ging es um Ungereimtheiten im Fragebogen zur Entnazifizierung, für Lerbs nichts weiter als eine Lappalie. Gegenüber Günther sprach er abermals von Denunziationen, die er ohne weiteres entkräften könne, nur ein Punkt sei „ein gutgläubig gemachter Patzer“.

Für Lerbs lag die Sache auf der Hand, er fühlte sich als Opfer einer Hetzkampagne, eines Kesseltreibens. Zwar gab er sich noch kämpferisch. Doch in seinem letzten Brief an Johannes von Günther formulierte er drei Tage vor seinem Tod bereits einen kaum verklausulierten Suizidgedanken: „Es ist ein schlimmes Jahr, und die Kette erzeugt schlimme Gedanken.“

Gegen eine Kaution von 10.000 Mark kam Lerbs zwar umgehend wieder auf freien Fuß. Rückblickend meinte seine Frau jedoch, die Kraft habe ihn seit der ersten Vorladung am 13. November verlassen. „Er konnte nicht mehr“, schrieb sie am 30. November 1946. „Schon seit der ersten Vernehmung war er so weit fort, und meine unaufhörliche Stimme, er hörte sie wohl, aber die Kraft versagte ihm.“

Suizid genau in dieser Nacht wohl nicht geplant

Gleichwohl dürfte der Suizid genau in dieser verhängnisvollen Nacht nicht von langer Hand geplant gewesen sein. Das legt sein vermutlich letztes Schreiben nahe, eine Postkarte an den Schriftsteller und Publizisten Rudolf Schneider-Schelde. Dessen Aufforderung, an einem nicht näher beschriebenen Projekt mitzuwirken, schlug Lerbs zwar mit der Begründung aus, das Ansinnen treffe ihn „in einem recht ungünstigen Augenblick“, da er „gesundheitlich sehr übel daran“ sei. Dennoch machte Lerbs ihm Hoffnung auf eine spätere Zusammenarbeit.

Das Schreiben dürfte tagsüber entstanden sein, am Abend musste sich Lerbs zur Verhandlung einfinden. Zwei Stunden hätten sie warten müssen, berichtet seine Frau, es sei nur Beweismaterial aufgezählt worden. Und doch drohte am kommenden Tag die erneute Verhaftung, mit einer morgendlichen Fahrt nach Augsburg wollte die damals 32-Jährige nach eigenem Bekunden die Inhaftierung abwenden.

Das letzte Schreiben: Am Tage vor seinem Tod meldete sich Karl Lerbs bei Rudolf Schneider-Schelden.

Quelle: Literaturarchiv der Monacensia, München

Doch dazu kam es nicht mehr. Die Aussicht auf einen abermaligen Gefängnisaufenthalt scheint zu viel für den ohnehin schwer angeschlagenen Lerbs gewesen zu sein. Als er das Schlafzimmer verließ, folgte er anscheinend nicht nur einem spontanen Impuls. Immerhin hatte er heimlich vorgesorgt: Seine Frau wusste nichts von den gehorteten Schlaftabletten. Später warf sie sich vor, die düsteren Zeichen nicht erkannt oder zumindest nicht ernst genug genommen zu haben.

Und doch fand sie die Größe, den Suizid ihres Mannes zu akzeptieren. „Heißt es so gut, wie ich es heiße“, schrieb sie dem Ehepaar Günther am 30. November 1946, „die Unwürde der letzten Ereignisse war für ihn nicht mehr tragbar, und trotz aller Nichtigkeit konnte er sich nicht mehr gegen ein solches Tribunal wehren.“

Tatsächlich wurde Lerbs im September 1947 von der Spruchkammer entlastet. An seinem zehnten Todestag, am 27. November 1956, beschloss der Senat, eine Straße in der Neustadt nach ihm zu benennen.

von Frank Hethey