Zum Kinostart der neuen „Heidi“-Verfilmung: Die Erfolgsgeschichte der Schweizer Bestsellerautorin Johanna Spyri begann in Bremen

Sehr lange zierte sich die spätere „Heidi“-Autorin Johanna Spyri. Als Schriftstellerin tauge sie nichts, teilte sie ein ums andere Mal ihrem Gesprächspartner mit, dem Bremer Pastor Cornelius Rudolph Vietor. Doch der ließ sich nicht beirren, zuletzt forderte er sie „auf das Eindringlichste“ auf, endlich über ihren Schatten zu springen. Der Weckruf hatte Erfolg: 1871 veröffentlichte die Schweizerin ihre erste Erzählung in Bremen. Keine zehn Jahre später landete sie mit „Heidi“ einen Welterfolg.

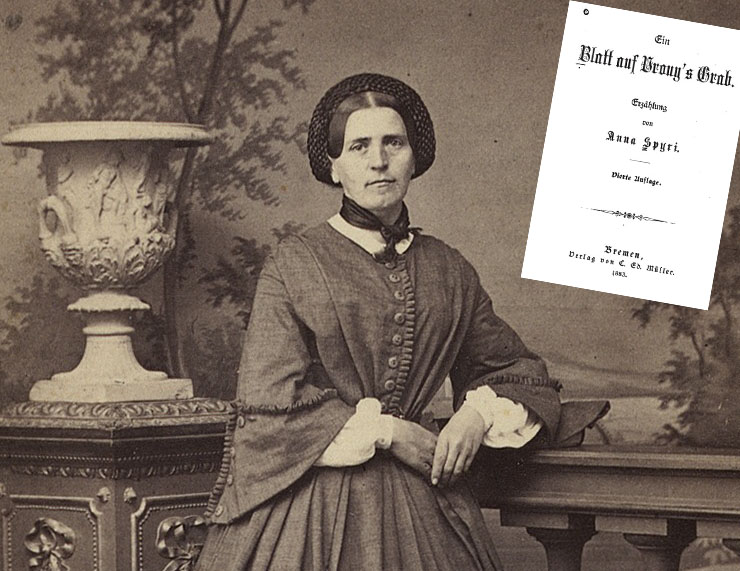

Noch weit entfernt von ihrer literarischen Karriere: Johanna Spyri 1856 mit ihrem später an Tuberkulose gestorbenen Sohn Bernhard Diethelm 1856.

Quelle: Wikimedia Commons/Regine Schindler, Spurensuche

Von der späteren „Heidi“-Autorin Johanna Spyri scheint der Bremer Pastor Cornelius Rudolph Vietor von Anfang sehr angetan gewesen zu sein. „Welche reiche geistige Begabung und welch frischer und fröhlicher Humor“, so sein wohlgefälliges Urteil in seinen „Erinnerungen“. Schon bei der zweiten oder dritten Begegnung habe er sie aufgefordert, „sie solle doch etwas schreiben, etwa eine Erzählung“. Anfangs lehnte die Anwaltsgattin rundheraus ab, zu so etwas werde sie nie imstande sein. Doch Vietor ließ sich nach eigenem Bekunden nicht beirren. „Je öfter und je länger ich sie sah, desto gewisser wurde es mir, daß ihr ein Talent zu schriftstellerischer Thätigkeit von Gott gegeben sei.“

Nicht zu Unrecht gilt Vietor als Entdecker der Erfolgsautorin. Ohne seine Beharrlichkeit wäre „Heidi“ vielleicht niemals erschienen, wäre die Kinderbuchliteratur um ein Meisterwerk ärmer. Der Kinostart der neuesten „Heidi“-Verfilmung mit Bruno Ganz als Großvater ist ein trefflicher Anlass, an die Rolle des erzkonservativen Geistlichen als Starthelfer der literarischen Karriere Spyris zu erinnern. Seinem Eifer ist zu verdanken, dass ihre ersten fünf Bücher in Bremen verlegt wurden. Doch wie kam es dazu, warum wurde ausgerechnet der Hansestadt diese Ehre zuteil?

Spyris Bekanntschaft hat Vietor, seit 1854 erster Pastor an der Liebfrauen-Kirche, vermutlich im September 1866 in Zürich gemacht. Die Reise in die Schweiz hatte einen triftigen Grund: Er „lieferte“ seine 19-jährige Tochter Helene für einen einjährigen Gastaufenthalt bei der Familie seines alten Studienfreundes Hans Heinrich Spoendlin ab, eines prominenten Schweizer Juristen. Als führender Kopf der strenggläubigen Pietisten war Spoendlin 1840 maßgeblich an der Absetzung des liberalen Theologen David Friedrich Strauß beteiligt gewesen – eine Affäre, die seinerzeit für enormes Aufsehen weit über die Schweiz gesorgt hatte.

Ein unscheinbares, wenig erfülltes Leben

Nur ein paar Schritte entfernt wohnte damals Johanna Spyri, die Gattin des Rechtsanwalts und Journalisten Bernhard Spyri, ebenfalls ein konservativer Vorkämpfer pietistischer Glaubenswerte. Die bereits 39-Jährige hatte bis dahin nur gelegentlich für die „Eidgenössische Zeitung“ ihres Mannes zur Feder gegriffen.

Redete Johanna Spyri „auf das Eindringlichste“ ins Gewissen: der Bremer Pastor Cornelius Rudolph Vietor.

Quelle: Staatsarchiv Bremen/Detlev G. Gross, Pastoren in Bremen

Meist handelte es sich um Buchkritiken und Gedichte, einmal wohl auch um eine anonyme Ode an den Komponisten Richard Wagner, der in den frühen 1850er Jahren als politischer Flüchtling in Zürich weilte.

Ein unscheinbares, wenig erfülltes Leben. Von Selbstverwirklichung konnte keine Rede sein, gottergeben führte Johanna Spyri das Dasein einer gutbürgerlichen Grand Dame, die sich für wohltätige Zwecke engagierte und einen bescheidenen Anteil am geistigen Leben ihrer Heimatstadt nahm. Keine Illusionen, keine Ambitionen – sie hatte sich damit abgefunden, ihrem hart arbeitenden Mann eine gute Frau zu sein, dem tuberkulosekranken Sohn eine gute Mutter und eine gute Freundin den jungen Damen, die entweder in ihrem Hause oder bei den Nachbarn ihren letzten Schliff zur Vorbereitung auf ein gottgefälliges Leben als Ehefrau und Mutter erhielten. So kam der freundschaftliche Kontakt zur Bremer Pastorentochter Helene Vietor zustande.

Und so auch die Verbindung zu ihrem Vater, der bis 1869 jedes Jahr aufs Neue eine seiner vier Töchter in die Obhut der Familie Spoendlin gab. Mag Johanna Spyri auch noch so bescheiden gewesen sein, irgendwie muss Vietor von ihren literarischen Neigungen Wind bekommen haben. Vielleicht hat sie dem Geistlichen, der als Verfasser mehrerer Erbauungsschriften und Redakteur des „Bremer Kirchenblattes“ selbst ein Mann des geschriebenen Wortes war, doch mal den einen oder anderen literarischen Versuch gezeigt. Etwa die leider verschollene Erzählung „Katjöken, Geschichte eines Mädchens auf Helgoland“, die 1868 bei einem Urlaub auf der damals noch britischen Hochseeinsel entstanden war. Zum intensiven Austausch gab es offenbar ausreichend Gelegenheit. Zumal er Johanna Spyri zu begleiten pflegte, wenn die ihre Mutter Meta Heusser im Bergdorf Hirzel besuchte. Als bigotte Kirchenlieddichterin gehörte auch sie zum strenggläubigen Umfeld der späteren Bestseller-Autorin.

Der Bremer Pastor redete Johanna Spyri ins Gewissen

Aber wirklich literarisch aktiv werden? Davor schreckte die öffentlichkeitsscheue Johanna Spyri lange zurück. Bis Vietor ein wenig energischer wurde und ihr 1871 „auf das Eindringlichste“ ins Gewissen redete. „Sie versprach damals Nichts, widersprach aber auch nicht mehr so entschieden“, erinnerte sich der Mann Gottes in seinen Memoiren.

Ein Leben als Mutter und Ehefrau: die frisch verheiratete Johanna Spyri.

Quelle: Wikimedia Commons/Regine Schindler, Spurensuche

Ein reaktionärer Pastor als Wegbereiter einer literarisch aktiven Frau – so richtig scheint das nicht zusammenzupassen. Vielleicht aber doch, wenn man die Genderkategorien außer Acht lässt und Vietor als Hirten sieht, der seinen Schäfchen zu ihrer Bestimmung verhelfen wollte. Das dürfte der Literaturwissenschaftler und frühere Bremer Hochschullehrer Prof. Dieter Richter gemeint haben, als er schrieb, Vietor habe sich „als Werkzeug Gottes bei der Entbindung eines schriftstellerischen Talents“ betrachtet. Ein gottgegebenes Talent verdorren zu lassen, das war in den Augen des norddeutschen Geistlichen eine Missachtung göttlichen Willens, eine Freveltat.

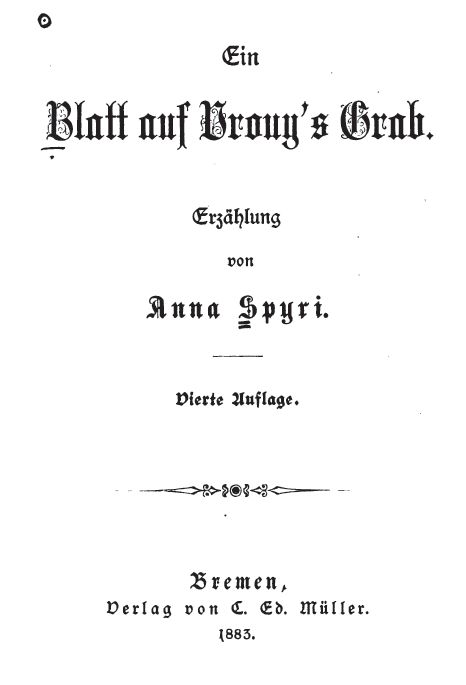

Erst jetzt, nach jahrelangem Zureden, gab Johanna Spyri nach. Sie habe doch selbst nichts von ihren schriftstellerischen Fähigkeiten geahnt, „bis Vietor in Bremen mich mit Drohungen zwang, ihm etwas für sein Blatt zu schicken“, schrieb sie im Oktober 1896 an ihre Nichte. Das „Blatt“ war das „Bremer Kirchenblatt“, das ominöse „etwas“ eine 32-seitige Erzählung mit dem merkwürdig anmutenden Titel „Ein Blatt auf Vrony’s Grab“.

Harmlose Kinder- oder Wohlfühlliteratur war das beileibe nicht, sondern die tragische Geschichte einer Frau, die von ihrem Ehemann schwer misshandelt wird. „Wenn der Zorn in den Mann fährt, so haut er alles nieder und seine Frau zuerst“, heißt es an einer Stelle über den Gatten, einen arbeitsscheuen Zimmermann, der als Spieler und Trinker seine Familie zugrunde richtet. Der toten Freundin widmet die Ich-Erzählerin ihr Werk, ihr errichtet sie ein literarisches Denkmal, sie legt ein Blatt auf ihr Grab – daher der Titel.

Die erste Erzählung als Geschichte einer Bekehrung

Doch was klingt wie ein gesellschaftskritischer Ansatz ist in Wahrheit eine Bekehrungsgeschichte. Die Protagonistin hat sich dem Glauben entfremdet, erst durch ihr Leid findet sie zurück zu Gott. Statt ihrem Peiniger zu entfliehen, harrt sie im Ehe-Martyrium aus – die Leidensfähigkeit als Glaubensstärke. Ein gängiges Muster christlicher Märtyrergeschichten.

Das literarische Debütwerk: Titelblatt der ersten Erzählung von Johanna Spyri, erstmals erschienen in Bremen im Mai 1871.

Quelle: Google Books

Im kleinen Kreis der Liebfrauen-Gemeinde schlug das Manuskript so gut ein, dass Vietor es nicht wie eigentlich vorgesehen in Fortsetzungen im „Kirchenblatt“ veröffentlichte, sondern als Sonderdruck im Verlag C. Hilgerloh. Eine naheliegende Adresse, weil Hilgerloh auch schon die Bremer Gesangbücher und andere kirchliche Schriften herausbrachte. Im Mai 1871 erschien Johannas Spyris anrührendes Debütwerk fernab ihrer Heimat in einer Auflage von 1000 Exemplaren.

Freilich wollten Vietor und seine Freunde den Erfolg nicht einfach in Gottes Hände legen, sondern halfen durch Anzeigen und überschwängliche Rezensionen nach. Bereits nach kürzester Zeit war die Startauflage vergriffen, im Juli 1871 erschien die zweite Auflage und im Frühling 1872 die dritte, nunmehr im renommierteren Verlag C. Ed. Müller an der Obernstraße.

Damit war der Bann gebrochen.

Die vormals zögerliche Autorin lieferte jetzt in schneller Folge weitere Erzählungen nach. Insgesamt vier mehr oder weniger lange Geschichten, die das Grundthema von Leid und Bekehrung variierten. Und auch schon das „Heidi“-Motiv vorwegnahmen, das elternlose oder verlassene Kind, dessen Schicksal sich am Ende doch zum Guten wendet. Gleichwohl wirkten die Charaktere noch sehr klischeehaft, die allzu holzschnittartige Unterteilung in Gut und Böse verlor sich erst unter dem Einfluss ihres neuen Verlegers Emil Perthes aus Gotha, bei dem ihre Werke ab 1877/78 erschienen. Mit einiger Sicherheit war Perthes durch seine Frau, eine gebürtige Bremerin, auf die Schweizer Autorin aufmerksam geworden.

Erst später als Kinderbuchautorin in Erscheinung getreten

Erst seit ihrem Wechsel zu Perthes trat Johanna Spyri explizit als Kinder- und Jugendbuchautorin in Erscheinung, zuvor hatte sie eher für eine erwachsene Leserschaft geschrieben. An ein älteres Publikum richtete sich „Ein Blatt auf Vrony’s Grab“, wenn auch das „Bremer Kirchenblatt“ seinen Lesern den Folgeband von 1872 schon als Konfirmationsgeschenk ans Herz legte.

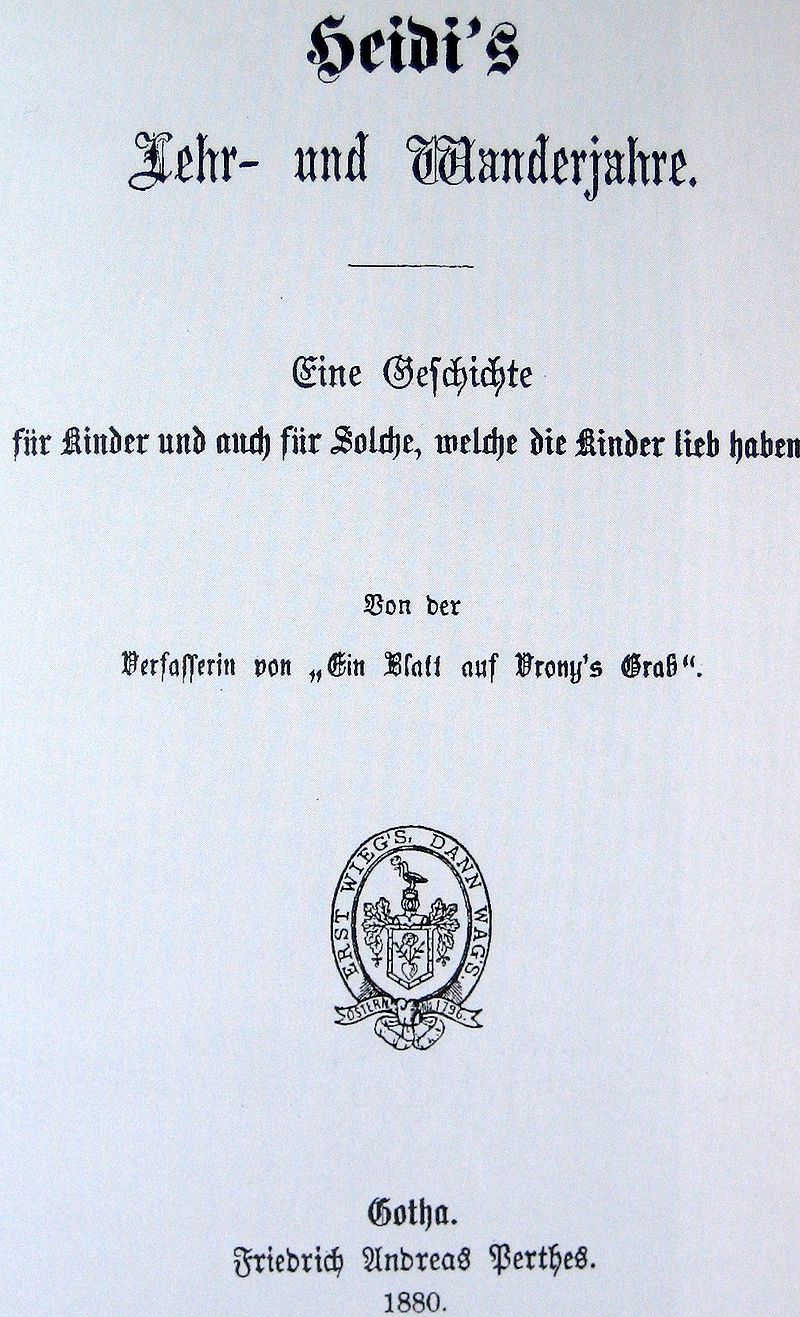

Den endgültigen Übergang ins neue Genre markierte dann die Publikation von „Heidi“ 1879/80, fortan fand sich auf fast allen Spyri-Büchern der Untertitel „Eine Geschichte für Kinder und auch für Solche, welche die Kinder lieb haben“.

Von ihrer Anonymität wollte die Schriftstellerin in ihren frühen Jahren indessen nicht lassen. Ihr Debütwerk „Ein Blatt auf Vrony’s Grab“ war mit „J.S.“ gezeichnet, die nachfolgenden Erzählungen mit „Von der Verfasserin von ‚Ein Blatt auf Vrony’s Grab’“ – womit immerhin Klarheit über das Geschlecht herrschte. Sogar die Startauflage des späteren Weltbestsellers „Heidi“ erschien noch anonym mit dem Hinweis auf das Frühwerk. Erst nach dem überwältigenden Erfolg von „Heidi“ war an ein Versteckspiel nicht mehr zu denken, erst jetzt erschienen ihre Bücher unter voller Namensnennung.

Die Frage, ob Johanna Spyri jemals in Bremen war, hat Dieter Richter kategorisch verneint. Inzwischen kann man sich dessen nicht mehr sicher sein. Die Spyri-Biografin Regine Schilder verweist auf einen Brief an den Vietor-Sohn Fritz, in dem von der letzten Begegnung „in Bremen 72 oder 73“ die Rede ist. Womöglich war das noch nicht einmal der einzige Aufenthalt an der Weser. Darauf könnte jedenfalls die Wendung im Schreiben an ihre Nichte hindeuten, sie habe von ihren Fähigkeiten nichts gewusst, „bis Vietor in Bremen mich mit Drohungen zwang, ihm etwas für sein Blatt zu schicken“.

Entfernte verwandtschaftliche Beziehungen nach Norddeutschland

Nach Norddeutschland hatte Johanna Spyri auch entfernte verwandtschaftliche Beziehungen. Ihr Urgroßvater mütterlicherseits stammte aus Hamburg, er kam als pietistischer Glaubensflüchtling in die Schweiz.

Die Erfolgsautorin um 1890: Johanna Spyri starb im Alter von 74 Jahren im Juli 1901 an Krebs.

Quelle: Wikimedia Commons/Regine Schindler, Spurensuche

Aus Bremen wanderte um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert Johann Wichelhausen zu, dessen Schwiegervater Hans Caspar Geßner ein Bruder ihrer Großmutter war. Wichelhausen wird dem pietistischen Familien- und Freundesumfeld der „Heidi“-Autorin zugerechnet, vermutlich kam er schon als Pietist in die Schweiz. Im Elternhaus von Johanna Spyri waren Wichelhausen und seine Frau regelmäßige Gäste, 1825 agierte er als Taufpate ihrer älteren Schwester. Wenn auch nicht ganz zutreffend, so sprach man im Familienjargon stets von „Onkel“ und „Tante“ Wichelhausen. Deren Wohnhaus in Zürich ist als „Bremerhaus“ in die Geschichte eingegangen. Für Johanna Spyri hatte es eine besondere Bedeutung: Als junges Mädchen verbrachte sie zwei Ausbildungsjahre in diesem Haus bei ihrer „Tante“ (der „Onkel“ war damals schon verstorben), von 1858 bis 1868 bewohnte sie es sogar zusammen mit ihrer Familie.

Mit dieser „Tante“ Wichelhausen wiederum war auch Vietor entfernt verwandt. Als er 1866 nach Zürich kam, soll er sich nach ihrem Befinden erkundigt haben – ohne zu wissen, dass sie bereits 1858 das Zeitliche gesegnet hatte. Doch dafür lernte er bekanntermaßen eine andere Dame kennen. Die ohne sein Zutun kaum zur Erfolgsautorin geworden wäre.

von Frank Hethey