Die gute Seele des Kring: Hinnerk Gronau.

Quelle: Archiv des Plattdütschen Kring

Zur Auflösung des Plattdütschen Kring: Die Dachorganisation der plattdeutschen Vereine war einflussreich in den frühen Nachkriegsjahren

Mehr als 100.000 Schaulustige säumten die Straßen, als sich der Festzug des Plattdütschen Kring von der Neustadt zur Bürgerweide wälzte. Es herrschte Volksfeststimmung an diesem 27. Mai 1949, nur mit einiger Mühe konnten Polizisten und Ordner die Massen in Zaum halten. Als willkommene Aussichtspunkte dienten Trümmerhaufen und Ruinen, sogar auf dem zerstörten Opernhaus am Wall wurden Zuschauer gesichtet. „Vergessen waren die Nöte des Alltags“, schrieb der Weser-Kurier. Und ergänzte in Anspielung auf die angeordneten Jubelparaden im „Dritten Reich“: Niemand habe dazu befohlen, an diesem Tage seien „die Bremer mit Kind und Kegel freiwillig“ erschienen.

Schon einigermaßen erstaunlich, wie viele Menschen der Plattdütsche Kring damals mobilisieren konnte. Eine beachtliche Organisationsleistung nur wenige Monate nach seiner Gründung im Januar 1949. Freilich auch eine Leistung, die dem Kring schon bei der Neuauflage im Folgejahr schwer zu schaffen machte. Von „einer großen Schlacht, die gewonnen werden müßte“, sprach Kringbaas Hinnerk Gronau. Kein Wunder, dass er eine so martialische Wortwahl bemühte. Abermals sollte ein Festzug durch die Stadt ziehen, dazu kam diesmal aber auch noch eine Großveranstaltung im Weserstadion mit Bürgermeister Wilhelm Kaisen als Gastredner. Viel zu tun für die ehrenamtlichen Mitstreiter.

Als Dachorganisation der plattdeutschen Vereine nicht nur in Bremen, sondern tendenziell in ganz Niedersachsen ging der Kring in den frühen Nachkriegsjahren mit enormen Ambitionen, mit einem ungeheuren Elan zu Werke. Befremdlich mag heute allenfalls die Bezeichnung der beiden Großveranstaltungen von 1949 und 1950 als „Plattdütscher Thing“ erscheinen – das riecht ein bisschen nach Germanenkult, nach mangelnder Abgrenzung gegenüber ewig gestrigem Gedankengut. Zumal laut Protokollbuch auch noch Schulkinder „mit Fackeln das Wort Thing darstellen“ sollten.

Motor der plattdeutschen Bewegung

In den Folgejahren entfaltete der Kring zahlreiche Aktivitäten, es wurden Dichterlesungen im Rathaus veranstaltet, mit „Kiek in de Welt“ ein periodisches Verbandsorgan ins Leben gerufen, schon sehr früh der Kontakt zum plattdeutschen Verein in New York hergestellt. Als Motor der regionalen plattdeutschen Bewegung legte der Kring ein beeindruckendes Tempo vor.

Gibt Auskunft über die frühen Jahre: das Protokollbuch des Plattdütschen Kring.

Quelle: Archiv des Plattdütschen Kring

Doch das ist längst Geschichte. Inzwischen befindet sich der Plattdütsche Kring im Zustand der Auflösung, nach knapp 70 Jahren schließt sich ein bedeutsames Kapitel des niederdeutschen Kulturlebens in Bremen und umzu. Erneut stehen die noch verbliebenen plattdeutschen Vereine ohne Klammer dar, ohne eine übergeordnete Interessenvertretung. Ein passender Anlass, einen Blick in die Vergangenheit des Kring zu werfen. Einmal unter die Lupe zu nehmen, was ihn gerade in seinen Anfangsjahren ausmachte. Wie der Kring sich selbst und andere sah.

Der niederdeutschen Bewegung haftet der Geruch an, seit ihren Anfängen im späten 19. Jahrhundert im völkisch-rassistischen Fahrwasser geschwommen zu sein. Der frühere Leiter des Niederdeutschen Instituts, Claus Schuppenhauer, sieht die niederdeutsche Bewegung sogar als einen der Wegbereiter des Nationalsozialismus an. Tatsächlich sind personelle Kontinuitäten nicht zu leugnen. Einer, der im Kring als Kulturwart wichtige Aufgaben übernahm, war der Lehrer Dr. Gustav Dehning, vormals die rechte Hand von NS-Bildungssenator Richard von Hoff.

Doch spielte deshalb auch NS-Gedankengut im Kring eine Rolle? In den Protokollen sind dafür keine Anhaltspunkte zu finden. Im Gegenteil, der Kring suchte die Nähe zu Kaisen und seinem demokratisch legitimierten Senat. Man legte Wert darauf, in dem plattdeutsch sprechenden SPD-Bürgermeister einen Förderer und Sympathisanten zu haben. Politisch in Erscheinung treten wollte der Kring auf keinen Fall, im Januar 1953 betonte Kringbaas Gronau dessen strenge politische Zurückhaltung. Dass sich auch die „Kiek in de Welt“-Hefte daran hielten, stieß allgemein auf Beifallsbekundungen.

Fürsorgliche Haltung gegenüber Vertriebenen

Als Probe aufs Exempel kann man die Haltung des Kring gegenüber Flüchtlingen und Vertriebenen betrachten. Ähnlich wie heute waren die keineswegs überall willkommen, und zwar nicht nur aus rein pragmatischen Gründen, weil der Wohnraum nun einmal knapp war und alle zusammenrücken mussten. Vor allem in Schleswig-Holstein distanzierten sich sogar Landespolitiker von „artfremden“ Flüchtlingen, die als „Slawen“ so gar nichts gemein hätten mit den nordischen Reinblütern. Eine frappierende Geisteshaltung nach dem Untergang des „Dritten Reichs“.

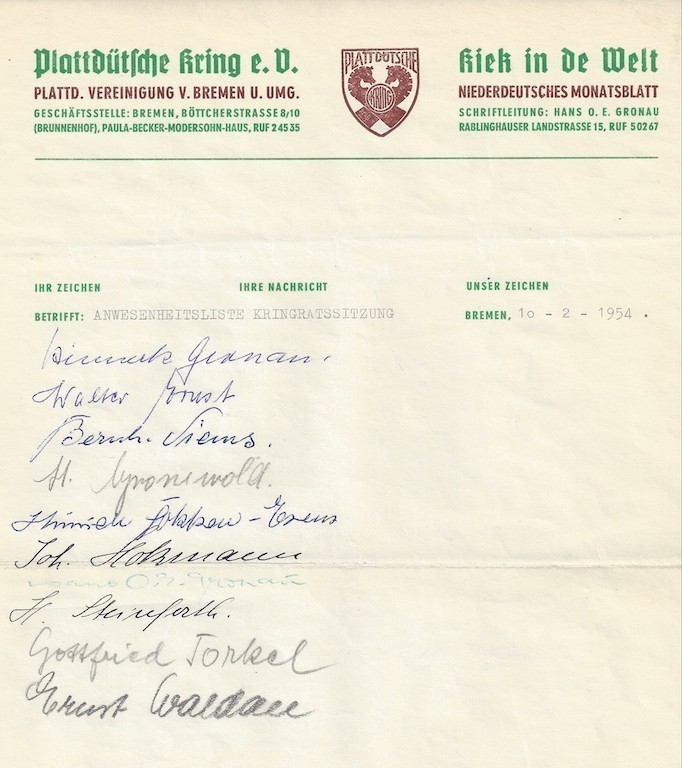

Ordnung muss sein: Anwesenheitsliste einer Kringratssitzung im Februar 1954.

Quelle: Archiv des Plattdütschen Kring

Anders führende Plattdeutsche, die es als moralische Verpflichtung ansahen, ihren Teil zur Integration der Vertriebenen beizutragen. „Flüchtlinge gibt es nicht, nur Stuckenborsteler“, lautete die programmatische Antwort von Dorfbürgermeister Hannes Röhrs, als sich die Bremer im September 1949 nach dem Stand des Zusammenlebens erkundigten. Mag der Ausspruch auch an das berühmte Zitat Kaiser Wilhelm II. bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs erinnern („Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur Deutsche“), es spiegelt doch eine zutiefst humanistische Haltung wider, ein Verantwortungsgefühl für jene, die alles verloren hatten. Die beifällige Kommentierung im Protokollbuch: „Wie schön klingt das, und stolz kann ein solches Dorf sein, welches auch den Flüchtlingen eine solche Heimat bietet.“

Welchen Stellenwert die Integrationsarbeit für den Kring hatte, lässt sich an den erhaltenen Protokollen der Kringratssitzungen ablesen. Vom Senat wollte man auf dem Laufenden gehalten werden, der damalige Arbeitssenator Gerhard van Heukelum (SPD) war im Oktober 1949 als Gastredner beim Großkringtag vorgesehen. „Heukelum oder Vertreter soll gebeten werden, über Flüchtlingsfragen zu sprechen“, vermerkte das Protokoll. Dass ausgerechnet der ebenfalls geladene Flüchtlingsvertreter nicht erschien, erfüllte ihren besonderen Fürsprecher Gronau mit tiefem Bedauern.

Gleichwohl gab es auch im Kring spürbare Vorbehalte. Als Hardliner kann Karl Sickfeld gelten, der als Vertreter der Neustädter Plattdeutschen ohnehin ein Rivale des Altstädter Flüchtlingsfreundes Gronau war. In seinen Augen gab es keinen Anlass, mit den Flüchtlingen zu fraternisieren, sondern nur ein Flüchtlingsproblem. Seine Befürchtung im Juli 1950: Es bestehe die Gefahr, „daß die Flüchtlinge heute schon einen großen Einfluß haben würden und mancher Plattdeutsche in den Hintergrund gestellt würde“. Allerdings erntete er Widerspruch von Gronau. Laut Protokoll sprach der „nochmal die Flüchtlingsfrage an und meinte, so hart dürfte man nicht vorgehen“.

Bekennender Freund des Plattdeutschen: NS-Bildungssenator Richard von Hoff.

Quelle: Staatsarchiv Bremen

Die gute Seele des Kring

Der damals 64-jährige Gronau war so etwas wie die gute Seele und das Herz des Kring, zugleich ein Macher und Antreiber, immer wieder ermunterte er zaghafte und zweifelnde Mitstreiter. Als der Schriftsteller Heinrich Schmidt-Barrien im November 1950 beim Großkring im Bremer Rathaus meinte, es sei fast ausgeschlossen, dass die plattdeutsche Sprache wieder so bedeutend werde wie einst, wollte Gronau das so nicht stehen lassen. Seine Hoffnung: „Die plattdeutsche Sprache müsste wieder einen sicheren, festen Platz in unserer Vaterstadt haben.“

Dass dieser Vorsatz nicht nur durch Freizeitangebote für ältere Mitmenschen umgesetzt werden konnte, leuchtete den plattdeutschen Aktivisten vollkommen ein. In den Kring-Protokollen geht es immer wieder darum, wie die Jugend gewonnen werden könnte. Dafür war man auch bereit, ungewöhnliche Wege einzuschlagen, ja sogar Abstriche bei der reinen plattdeutschen Lehre zu machen. Im Sommer 1950 war aus Gröpelingen zu hören, dass „eine gute Mischung Plattdeutsch und Hochdeutsch unserer Arbeit nie schaden könnte“, man auch „getrost einen Samba tanzen kann, dadurch würde man auch die Jugend gewinnen“.

Für Plattdeutsch in den Schulen: die Schriftstellerin Alma Rogge.

Quelle: Privat

In den frühen 1950er Jahren forcierte der Kring die Jugendarbeit. Mit einem Filmprojekt als Ausdruck „modernster Mittel“ wollte man bei den jungen Leuten punkten. Im Dezember 1953 wurde ein Jugendausschuss eingerichtet, parallel die Mitgliedsvereine aufgefordert, eigene Jugendgruppen ins Leben zu rufen. Besonders Ernst Waldau, Leiter der Niederdeutschen Bühne, drückte aufs Tempo. „Wi möt dor wat for doon“, wiederholte er gebetsmühlenartig seine Forderung nach verstärkter Jugendarbeit.

Platt im Schulunterricht

Ebenfalls im Fokus des Kring: die Verankerung des Plattdeutschen im Schulunterricht. Erste Vorstöße in diese Richtung hatte es schon in den NS-Jahren gegeben. Damals allerdings stets nur als Einzelinitiative, ohne den Rückhalt einer starken Lobbyorganisation. Die Schriftstellerin Alma Rogge suchte 1936 den Schulterschluss mit NS-Bildungssenator von Hoff, einem bekennenden Freund der plattdeutschen Sprache. Freilich ohne wirklich etwas ausrichten zu können. Da lohnte ein neuer Anlauf, zumal die plattdeutsche Bewegung traditionell viele Lehrer in ihren Reihen hatte.

Kein Zweifel, für den Plattdeutschen Kring stand in den frühen Nachkriegsjahren weit mehr auf der Agenda als nur der Erhalt der plattdeutschen Sprache. Vielmehr ging es seinen führenden Vertretern um moralische Aufbauarbeit, man wollte Einheimischen wie auch Vertriebenen helfen, das „materielle un seelische Trümmerfeld“ (Gronau) hinter sich zu lassen.

Einen Versuch war es wert. Und es scheint, als hätte die plattdeutsche Vereins- und Kulturarbeit den Menschen in den 1950er Jahren tatsächlich ein Gefühl von Heimat und Geborgenheit vermitteln können. Auch ohne den Thing, mit dem es nach der zweiten Auflage im Juni 1950 schon wieder vorbei war. Am Ablauf sei „harte Kritik“ geübt worden, ist dem Protokollbuch zu entnehmen. Weshalb Waldau anregte, den Thing nur noch alle fünf Jahre zu veranstalten – wozu es dann nicht mehr kam, der zweite Thing von 1950 war auch der letzte.

von Frank Hethey