Vor 50 Jahren rollten die ersten Autos über die Hochstraße Breitenweg

Der 8. August 1969 war ein heißer Sommertag. Das hinderte Bürgermeister Hans Koschnick nicht daran, zur Freigabe der Hochstraße korrekt in dunklem Anzug und Krawatte zu erscheinen. Bevor er mit einer übergroßen Schere an der Ostrampe, auf Höhe des Hauses des Bildungssenators, das berühmte Band zerschnitt, musste er noch, wie das damals üblich war, den einen und den anderen Schnaps kippen. Zwei bekannte Gesichter fehlten beim Eröffnungsakt: Bausenator Wilhelm Blase, der sich noch 1965 zum Start des großen Straßenbauprojektes zwischen Daniel-von-Büren-Straße und Rembertikreisel, zu dem die Hochstraße gehörte, öffentlichkeitswirksam auf einer Asphaltmaschine fotografieren ließ, war eine Woche zuvor infolge der „Baulandaffäre“, die in diesem Sommer die Öffentlichkeit in Bremen erschütterte, von seinem Amt zurückgetreten. Er wurde durch Innensenator Franz Löbert vertreten, der das Bauressort jetzt kommissarisch leitete.

Anwesend war aber schon Blases kommender Nachfolger Hans Stefan Seifriz, damals Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Bonner Verkehrsausschusses. Dagegen fehlte der umtriebige Anton Kurp, als Leitender Baudirektor Chef des Amtes für Straßen- und Brückenbau. Er war als Zeuge vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Sachen Grundstücksgeschäfte geladen.

Erst der Schnaps, dann die Schere: Bürgermeister Hans Koschnick bei der Einweihung der Hochstraße am 8. August 1969.

Quelle: Bremer Zentrum für Baukultur

Das 689 Meter lange Brückenbauwerk ist unter den Bremer Hochstraßen, von denen es einige gibt, sicherlich die bekannteste – und das nicht nur aus der Sicht der Autofahrer. Denn es überspannt kreuzungsfrei die drei wichtigsten Verbindungswege zwischen Bahnhof und Stadtkern und wird täglich von Tausenden Passanten wahrgenommen (oder auch schon nicht mehr wahrgenommen). Ist dieses Bauwerk eigentlich sehenswert? Die meisten Menschen, die man fragte, würden das vermutlich verneinen. Seit Jahren wird über den Abriss des „Schandflecks“ diskutiert und spekuliert, wobei ästhetische und verkehrstechnisch-funktionale Argumente sich mitunter widersprechen.

Konstruktive Eleganz nicht abzusprechen

Hoch oben auf einem Baufahrzeug: Bausenator Wilhelm Blase 1965 bei der publikumswirksamen Eröffnung der Baustelle.

Quelle: Bremer Zentrum für Baukultur

Wenn man sich auf die ästhetische Frage konzentriert, so muss man dem Bauwerk schon eine konstruktive Eleganz zugestehen, die dann besonders nachvollziehbar wird, wenn man erfährt, wie es auch hätte aussehen können. Bevor das Amt für Straßen- und Brückenbau 1967 einen Wettbewerb für die Hochstraße ausschrieb, an dem sich 13 Firmengruppen beteiligten, hatte es einen eigenen Probeentwurf vorgelegt. Dieser sah im Abstand von 30 Metern Pfeilerscheiben vor, die unten 2,70 und oben 4 Meter breit gewesen wären. Darauf hätte ein Plattenbalken von 4 Meter Breite und 1,50 Meter Höhe aufgelagert mit jeweils 7 Meter ausladenden Kragarmen auf beiden Seiten für die Fahrbahnen.

Das wäre ein wahres Beton-Monstrum geworden, das vor allem die Längsdurchblicke stark beeinträchtigt hätte. Genau das vermeidet der später umgesetzte Entwurf der Arbeitsgemeinschaft Beton- und Monierbau AG, Dyckerhoff & Widmann, Philipp Holzmann KG. Die tragenden Elemente sind auf 27 stählerne Rundstützenpaare von 56 Zentimeter Durchmesser reduziert, und der Brückenquerschnitt mit geschwungener Untersicht (Sinuslinie) ist optimal minimiert, um einen leichten und elegant wirkenden Baukörper zu gewinnen, der eine gute Durchsicht in Quer- und Längsrichtung möglich macht. An der breitesten Querung, dem Herdentorsteinweg, beträgt der Abstand zwischen den Stützenpaaren mehr als vierzig Meter. Vor allem, wenn man sich direkt unter der Brücke aufhält, ist die beschriebene Wirkung durchaus nachvollziehbar.

Schwieriger wird es, wenn man das Bauwerk seitlich betrachtet, vor allem vom Bahnhofsplatz aus, wo es bis heute den ersten prägenden Eindruck von Bremen ausmacht für Gäste, die mit der Bahn ankommen. Oder aus dem Straßenraum der Bahnhofstraße heraus, wo es als eine Art Fremdkörper den Blick auf den Bahnhof verstellt. Das Schaubild, das die beteiligten Firmen von dem Werk angefertigt hatten, täuscht, wie das so häufig bei Schaubildern von Architekten der Fall ist. Ganz so leicht und transparent wie dargestellt ist das Bauwerk nicht. Wenn sich Seiten- und Untersicht in der Alltagswahrnehmung optisch zusammenziehen, wenn der Unterraum, wie fast immer, verschattet und vollgestellt ist, bildet der Breitenweg eine mit Lärm und Hektik unterlegte unangenehme Zäsur auf dem Weg in die Stadt oder zum Bahnhof.

Kein Durchblick: Die Hochstraße verstellt bis heute den Blick auf den Hauptbahnhof.

Quelle: Bremer Zentrum für Baukultur

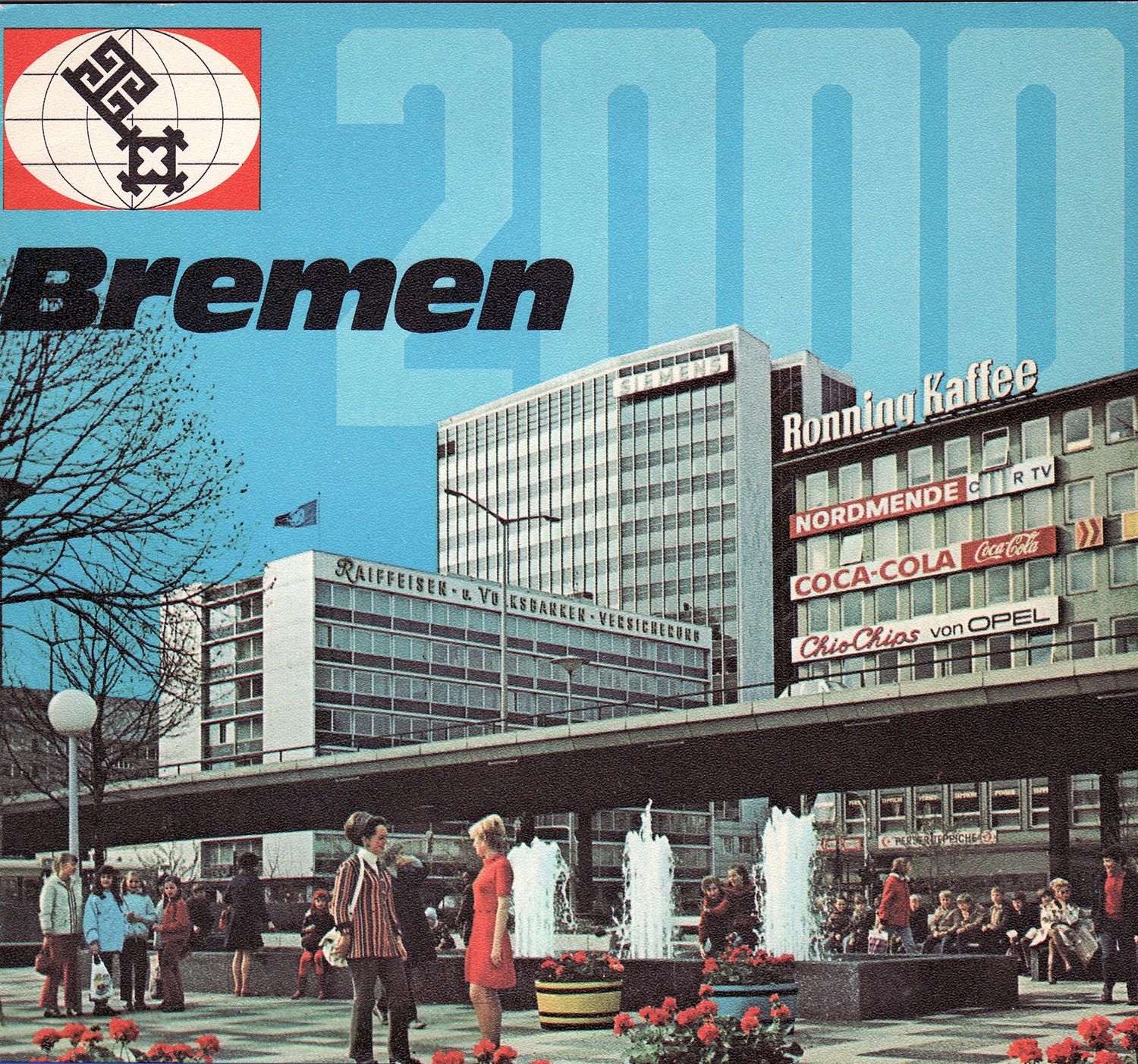

Dass man das zur Entstehungszeit des Bauwerks anders gesehen hat, belegt eine Broschüre des Senats aus dem Jahr 1970 mit der Überschrift „Bremen 2000“, die als Titelfoto eben jene Hochstraße vor dem Siemenshochhaus zeigt als Symbol für die Zukunftsfähigkeit dieser Stadt. Die Hochstraße war Teil der sogenannten Nordtangente, und diese war wiederum Teil des „Tangentenvierecks“. Von diesem Plan versprach man sich die Lösung der größten Verkehrsprobleme der Stadt. Wie andere Städte war auch Bremen seinerzeit auf dem Weg zu einem „autogerechten“ Stadtumbau. Die Idee des Tangentenvierecks stammt noch aus den späten zwanziger Jahren und wurde nach dem Krieg Stück für Stück baulich umgesetzt. Die Südtangente auf der Neuenlander Straße war schon in den fünfziger, die Westtangente (B 75) in den sechziger Jahren abgeschlossen.

1968 lege das Amt für Straßen- und Brückenbau Pläne für den ersten Bauabschnitt der noch fehlenden Osttangente vor, die vom Rembertikreisel durch das Ostertorviertel zu einer neuen Weserbrücke östlich der Mozartstraße führen sollte, deshalb später auch „Mozarttrasse“ genannt. Die Pläne zeigen, dass das Prinzip einer achtspurigen Trassenführung auf zwei Ebenen wie vor dem Bahnhof auch hier fortgeführt werden sollte.

Ein Perspektivwechsel

Seit 1967 war aber auch schon das Städtebauinstitut Nürnberg (SIN), das dem Wohnungsbaukonzert Neue Heimat nahestand, damit beauftragt, für das Ostertorviertel ein Sanierungskonzept zu entwickeln. Sanierung bedeutete in diesem Fall: „Flächensanierung“ zum Zwecke des Baus der Trasse. 1973 schlug das Institut eine unterirdische Führung der Trasse vor, in deren Verlauf es oberirdisch zu einer baulichen „Verdichtung“ in Form von Wohn- und Bürohochhäusern kommen sollte. Gegen die Trassenplanungen hatte sich im Ostertorviertel inzwischen eine höchst aktive Bürgerinitiative formiert, der es, wie bekannt, gelang, im Einklang mit gewandelten Mehrheitsverhältnissen innerhalb der SPD-Bürgerschaftsfraktion, das Trassenprojekt zu stoppen. Das Tangentenviereck blieb ein Fragment. 1984 wurde noch mit dem Nordwestknoten ein letztes Teilstück in Betrieb genommen.

Immer geradeaus: Die Hochstraße galt den einen als elegante Konstruktion, den anderen als Sichtblende aus Stahlbeton.

Quelle: Bremer Zentrum für Baukultur

Und die Hochstraße am Breitenweg ist, zusammen mit dem geräumigen Rondell des Rembertikreisels, das wohl noch präsenteste Teilstück dieses Fragments. Mit dem Scheitern des Gesamtprojekts einher ging ein langsam, aber stetig sich vollziehender Wandel in der Wahrnehmung der Stadt. Einer der bekanntesten Theoretiker der architektonischen Moderne, der Schweizer Kunsthistoriker Sigfried Giedion schwärmte 1941: „Das Raum-Zeit-Gefühl unseres Zeitalters kann selten so stark erfahren werden wie am Steuerrad, wenn man hügelauf-hügelab, durch Unterführungen, über Rampen oder über riesige Brücken dahin rollt.“ Die Stadt, besser: die verstädterte Landschaft als eine Art Roadmovie, die Perspektive auf den sich automobil bewegenden Menschen verengt: das war eine Haltung, die auch viele Stadtplaner der ersten Nachkriegsgeneration antrieb.

Einen ähnlichen Ton wie Giedion schlug deshalb auch der Stadtplaner Friedrich Tamms an, der als Baudezernent in Düsseldorf den autogerechten Stadtumbau in der Rheinmetropole verantwortete, als er auf Einladung von Wilhelm Wortmann, dem städtebaulichen Berater der Bremer Aufbaugemeinschaft, im Dezember 1973 ein Plädoyer für den Bau der Osttagente hielt: „Die neue Straße darf nicht als Tunnel unter der Weser geplant werden, sondern als eine langgezogene Brücke, die sich über den Werdersee, den Werder selbst und die Weser hinweg schwingt. Der vom Flughafen kommende, Bremer oder Gast, gewinnt auf dieser Straßenbrücke in dem Augenblick, in dem er die Stromlandschaft überquert, einen unvergesslichen Blick auf die türmereiche Innenstadt, unvergesslich deshalb, weil er mit ihr konfrontiert wird gerade in dem Moment, in dem er die Stadt betritt.“

Dass jener Gast, der vom Bahnhof kommend, als Fußgänger einer weniger eindrucksvollen Blick auf die Stadt durch das propagierte Bauwerk Straßenbrücke erhält, wurde schon erwähnt. Gerade aber in diesem Perspektivwechsel auf die Wahrnehmungsbedingungen der Fußgänger liegt der Wandel, der damals langsam einsetzte.

Und dass das automobile Raumerlebnis auf einer Hochstraße nicht unbedingt ein Hochgefühl erzeugen musste, schilderte Franz Rosenberg, unter Bausenator Blase Senatsbaudirektor, in seinen Erinnerungen: „Für die Hochstraße Breitenweg als Bauwerk war eine formal elegante Form gefunden worden, und die entlastende Funktion für den Bahnhofsvorplatz war evident. Trotzdem war ich entsetzt, als ich die Hochstraße zum ersten Mal befuhr, denn von einem Raumerlebnis konnte keine Rede sein, weder für den Autofahrer oben auf der Hochstraße noch für den Verkehrsteilnehmer auf dem Straßenniveau des Breitenweges. Es war ein schmerzlicher Mißerfolg, und es gab keine Entschuldigung, ich hatte mich vollkommen getäuscht, und daß ich mich in guter und zahlreicher Gesellschaft befunden hatte, war kein Trost.“

Schöne neue Welt: Eine Senatsbroschüre von 1970 zeigt Bahnhofsplatz mitsamt Hochstraße und Siemens-Hochhaus in den schillerndsten Farben.

Quelle: Bremer Zentrum für Baukultur