Herr Eichel, 40 Jahre Euro – ist das immer noch ein Grund zu feiern, trotz Finanzkrise und Rettungsschirmen?

Hans Eichel: Ja, das ist es, wenn wir nicht ganz geschichtsvergessen sind. Die Währungsunion ist der fortgeschrittenste Teil der europäischen Einigung, und die europäische Einigung ist die einzige vernünftige, von den Völkern Europas nach 1945 gewollte Konsequenz aus Jahrhunderten europäischer Kriege, dem Ersten Weltkrieg und dem Zweiten Weltkrieg mit 55 Millionen Toten. Es gibt nur noch wenig Zeitzeugen, Jüngeren sind die Schrecken nicht mehr gegenwärtig, und der tödliche Ungeist des Nationalismus spukt wieder in Europa. Wenn es dem Esel zu wohl ist, geht er aufs Eis.

Hatten Sie 1978 beruflich schon etwas mit diesem Thema zu tun? Oder war der Euro für Sie

Der ehemalige Bundesfinanzminister Hans Eichel (Arne Dedert/dpa)

damals noch eher eine Utopie als eine Vision?

Damals war ich gerade drei Jahre Oberbürgermeister von Kassel, und die Diskussionen um eine gemeinsame Währung für den gemeinsamen europäischen Markt begannen auch schon früher. Eine Utopie war der Euro für mich nie. Denn ein gemeinsamer Markt kann seine positiven wirtschaftlichen Kräfte für alle nur voll entfalten, wenn er auf fairen Regeln basiert und wenn es in ihm keine Barrieren gibt. Lauter unterschiedliche Währungen, deren Wert sich gegeneinander ständig verschiebt, bilden solche Barrieren. Und gegen eine Währung, hinter der die drittgrößte Wirtschaftsmacht der Erde steht, kann die Spekulation nichts ausrichten, sie wird es gar nicht versuchen, wenn sie weiß, dass die Währungsunion unverbrüchlich zusammen steht. Der Euro war also, auch für mich, eine realistische Vision, wenn man die Vereinigung Europas will – und das wollten damals praktisch noch alle in Europa.

Es heißt, dass die Deutschen sehr an ihre guten alten, stabilen D-Mark gehangen haben. Wie haben Sie das empfunden?

Die D-Mark war wohl im Bewusstsein der Deutschen so etwas wie ein Ersatz für den Nationalstaat, den die Nazis mit seiner maßlosen Übersteigerung zugrunde gerichtet hatten. Es gab bei uns, anders als in Frankreich, keine Volksabstimmung zum Euro. Einzuschätzen, welchen Ausgang ein Referendum in Deutschland gefunden hätte, wäre höchst spekulativ.

Inwiefern hatten Sie Ministerpräsident und später als Bundesfinanzminister mit den Vorbereitungen der Euro-Einführung zu tun?

Als Ministerpräsident habe ich im Bundesrat der Einführung zugestimmt, als Bundesfinanzminister war ich intensiv an den Vorbereitungen und der Einführung des Euro-Bargeldes zum 1. Januar 2001 beteiligt.

Stimmt es aus Ihrer Sicht als Insider, dass der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl sich die Zustimmung zur Wiedervereinigung vom französischen Staatschef François Mitterrand über seine Zustimmung zur Währungsunion sozusagen erkauft hat?

Hans-Dietrich Genscher, eine der treibenden Kräfte für die Einführung des Euro, hat vehement bestritten, dass es ein Tauschgeschäft zwischen Kohl und Mitterrand gegeben habe. Tatsächlich sind alle maßgeblichen Beschlüsse zum Euro 1988 beim Europäischen Rat gefasst worden, da dachte noch kein Mensch an die deutsche Einheit. Danach haben alle Europäer allerdings sehr genau hingeschaut, ob Deutschland bei der Zusage zu seiner endgültigen Integration in Europa – nichts anderes bedeutete die Einführung der Gemeinschaftswährung – bliebe oder, als nun wieder größtes Land in Europa, einen Sonderweg ohne Rücksicht auf seine Nachbarn gehen werde. Deutschland, geführt von Helmut Kohl, blieb bei seiner Zusage.

Was waren die größten Schwierigkeiten bezüglich der Einführung des Euro oder der Erweiterung der Währungsunion, als Sie Bundesfinanzminister waren?

Technisch ging alles erstaunlich reibungslos. Bei den Beitrittskriterien haben die Staats- und Regierungschefs es allerdings seinerzeit versäumt, auch die reale wirtschaftliche Situation ebenfalls zur Vorbedingung einer Mitgliedschaft in der Währungsunion zu machen. Die großen wirtschaftlichen Unterschiede führen zu unnötigen Spannungen in der Eurozone.

Haben Sie 1999 erwartet, dass sich bis heute mehr Nationen anschließen würden?

1999 haben zwölf Länder die Währungsunion begründet, heute gehören ihr 19 von 27 EU-Mitgliedern an, die zusammen über 80 Prozent der Wirtschaftsleistung repräsentieren. Bulgarien will möglichst schnell den Euro einführen. Ob das sinnvoll ist, ob die Beitrittskriterien erfüllt sind, muss geklärt werden. Schweden ist sozusagen überreif für den Beitritt, tut sich traditionell aber schwer, Hoheitsrechte abzutreten. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat recht: Die Währungsunion muss absolut krisenfest gemacht werden. Dann werden auch die restlichen EU-Mitglieder den Euro einführen.

Welche Risiken haben Sie gesehen? Haben Sie sich bewahrheitet oder hat der Euro besser funktioniert, als Sie erwartet hatten?

Ein Risiko ist das große Wohlstandsgefälle in der Währungsunion. Die Lohnabschlüsse, die keine Rücksicht auf die Gemeinschaftswährung nahmen, gehörten ebenfalls zu den Risiken. In Südeuropa waren sie lange Zeit zu hoch, in Nordeuropa, auch bei uns, zu niedrig. Weitere Risiken waren die unzureichende Haushaltsüberwachung bei den Mitgliedsstaaten, sodass die EU-Kommission und die übrigen EU-Staaten zum Beispiel jahrelang keine Kenntnis davon hatten, wie die wirkliche Haushaltslage in Griechenland war. Alles in allem hat der Euro aber gut funktioniert. Er hat bisher mehr Preisstabilität gebracht als in Deutschland die D-Mark und hat in der Finanzkrise gewaltige Verwerfungen in Europa verhindert, die es zweifellos gegeben hätte, wenn wir noch einen „Währungsflickenteppich“ gehabt hätten. Und er hat sich im Verhältnis zu anderen Währungen als stabil erweisen.

Sie haben sich – unter anderem – als „Sparkommissar“ einen Namen gemacht, war Ihnen damals schon klar, dass Ihre Kollegen in anderen EU-Staaten ihre Haushalte nicht zu konsolidieren versuchten oder daran gescheitert sind?

Da muss man mit falschen Legenden aufräumen: Haushaltsdisziplin haben alle Staaten, ausgenommen Griechenland, durchaus geübt. Von 2005 bis 2008, also bis zum Ausbruch der Finanzkrise, haben alle Euro-Länder außer Griechenland, ihre Defizite und ihre Staatsschuldenquote gesenkt. Die Finanzkrise danach hat zunächst in allen Euroländern und ebenso in den Ländern mit anderen Währungen die Defizite und die Staatsschulden explodieren lassen, weil die Staaten die Schulden der Banken übernommen haben und weil als Folge der einseitigen Sparpolitik die Wirtschaft eingebrochen war. Diese Schuldenexplosion wird mühselig im Euro-Raum wieder zurückgeführt, in den USA dagegen geht das Schuldenmachen munter weiter. Deutschland hat auch nur einmal, unter Rot-grün, von 1998 bis 2005, harte Sparanstrengungen unternommen. Und Griechenland, das anfangs so über die Stränge geschlagen war, hat in den letzten Jahren seinen Haushalt beinhart und erfolgreich konsolidiert und damit so viele Anstrengungen auf sich genommen wie kein anderes europäisches Land nach dem Krieg. Das ist eine Feststellung der OECD.

War bei Gründung der Währungsunion die Haushaltslage der Mitglieder bekannt?

Die Haushaltslage aller zwölf Gründerstaaten war klar, alle erfüllten alle Beitrittskriterien, nur Italien und Belgien lagen mit ihrer Staatsschuldenquote mit rund 100 Prozent des Bruttoinlandproduktes weit über den geforderten maximal 60 Prozent. Der Maastricht-Vertrag sieht aber vor, dass ein Staat auch mit höherer Staatsverschuldung aufgenommen werden kann, wenn er glaubwürdige Reformen unternimmt, um diese zu vermindern. Diese Klausel war damals in den Vertrag hineingenommen worden, weil niemand sich vorstellen konnte und wollte, dass nicht alle sechs Gründungsmitglieder der EU, also auch Italien und Belgien, von Anfang zur Währungsunion gehörten.

Hat Sie die Eurokrise überrascht?

Die sogenannte Eurokrise war und ist keine Krise der gemeinsamen Währung, sondern eine von den USA ausgehende amerikanisch-europäische Bankenkrise. Sie hat mich nur zum Teil überrascht. Wir, die Finanzminister der G-8-Staaten, wussten von der Immobilienblase in den USA, haben das den Amerikanern auch vorgehalten, aber das hat sie nicht interessiert. Um einHaar wäre eine große Weltwirtschaftskrise daraus geworden, wenn nicht die G-20-Staaten mit riesigen, defizitfinanzierten Programmen die Wirtschaft vor dem Absturz bewahrt hätten. Eine Staatsschuldenkrise ist sie deswegen geworden und weil die Staaten die Bankschulden übernommen hatten.

Welche Fehler wurden letztlich gemacht und welche Lehren kann man daraus ziehen?

Man darf die Integrität der Währungsunion, die unverbrüchliche Zusammengehörigkeit aller Mitglieder niemals in Zweifel stellen, sonst wirft man einzelne Mitglieder und am Schluss die Währungsunion selbst den Spekulanten zum Fraß vor. Das abzuwehren, wird – und wurde – teuer. Man muss die EZB ihre Arbeit für die Währung tun lassen, wie alle Notenbanken sie tun und sich dazu bekennen. Dagegen können die Spekulanten nur verlieren, und deswegen versuchen sie es dann gar nicht erst. Die finanziellen Lasten der Banken – und daraus folgenden Staatsschuldenkrise – sind sehr ungerecht verteilt worden. Die Reichen und Superreichen haben nichts oder kaum etwas beitragen müssen, in Europa so wenig wie in den USA. Zuerst hätten beispielsweise alle Steueroasen geschlossen werden müssen.

Die rigiden Strukturreformen in den besonders betroffenen Ländern hätten viel früher mit europäischen Investitionsprogrammen flankiert werden müssen, damit die Arbeitslosigkeit nicht so hochschnellte. So werden populistische, antieuropäische, nationalistische Kräfte stark. Die Staats- und Regierungschefs haben neue europäische Regeln und Institutionen, den ESM zum Beispiel, durch völkerrechtliche Verträge zwischen den Staaten geschaffen und nicht nach europäischem Recht. Sie haben so das Europäische Parlament und auch die EU-Kommission aus dieser Politik ausgeschaltet, ein schwerer Schaden für die Demokratie in Europa. Der muss schnellstens behoben werden, indem – wie versprochen – alle Regelungen, auch der ESM wie im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD vereinbart, in europäisches Recht überführt werden.

Ist der Euro ein Erfolgsmodell? Ist er tatsächlich ein Symbol für ein geeintes Europa, das sich derzeit über ganz andere Probleme auseinanderzudividieren scheint?

Der Euro kann ein großes Erfolgsmodell werden, wenn wir die Währungsunion krisenfest machen, wie Frankreich und nun auch Deutschland es wollen. Um die wirtschaftlichen Ungleichgewichte zu verringern, brauchen wir einen Investitionshaushalt für Gebiete mit schwacher Wirtschaftskraft und hoher Arbeitslosigkeit. Wir brauchen erste Schritte hin zu einer Arbeitslosenversicherung, wie sie Olaf Scholz vorschlägt. Der Euro war als Beschleuniger der europäischen Einigung gedacht, als er eingeführt wurde. Dieses Versprechen wurde nicht eingelöst, das muss jetzt dringlich nachgeholt werden. Und wenn wir den Euro krisenfest machen, stärkt uns das auch im heraufziehenden Handelskrieg mit Donald Trump. Wir können dann nach und nach den Handel, den wir nicht mit den USA abwickeln, auf Euro umstellen, zum Beispiel auch mit dem Iran. Auch so etablieren wir Europa als eigenständige dritte wirtschaftliche Kraft neben den USA und China. Und dann werden auch die restlichen acht EU-Staaten der Währungsunion beitreten, Schweden vielleicht zuletzt.

Was ist für Sie die größte Enttäuschung?

Meine größte Enttäuschung ist, dass wir keine planmäßige Politik zur Gestaltung Europas und der Währungsunion haben, sondern uns von Krise zu Krise hangeln.

Und was ist der größte Erfolg?

Dass es die EU und den Euro gibt, ist ein grandioser Erfolg. Die EU verhandelt für uns alle die Handelsfragen mit Trump und eines Tages mit China, da sind wir mit den USA auf Augenhöhe, einzeln wären wir verloren. Und der Euro ist so stark, dass die Spekulation nicht an ihn herangeht; einzeln, jeder mit seiner eigenen Währung, wäre wir machtlos gegenüber den Spekulanten.

Das Gespräch führte Silke Hellwig.

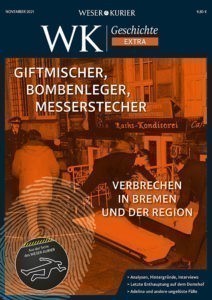

Nanu, wer sitzt denn da auf dem Präsidentenplatz in der Bremischen Bürgerschaft? Das ist doch Bundeskanzler Helmut Schmidt, neben ihm (links) Außenminister Hans-Dietrich Genscher und der Präsident der EG-Kommission, Roy Jenkins. (Karl Ed. Schmidt)