Vor 170 Jahren beendete Herman Melville seinen „Moby Dick“ – und zog kräftig über den Bremer Walfang her

Eigentlich könnte sich Bremen geschmeichelt fühlen. Widmet doch Herman Melville in seinem Meisterwerk „Moby Dick“ einem Walfänger aus der Hansestadt ein ganzes Kapitel. Mitten im Pazifik trifft die „Pequod“, das Schiff des finsteren Kapitäns Ahab, auf die „Jungfrau“. Dessen Schiffsführer, ein gewisser Derick de Deer, hat ein ausgeprägtes Kontaktbedürfnis. „Aus irgendeinem Grunde schien die Jungfrau recht begierig, uns ihre Ehrerbietung zu erweisen“, schreibt der amerikanische Dichter. Sehr bald zeigt sich, warum die Bremer so kontaktfreudig sind – ihnen ist das Lampenöl ausgegangen, sie wollen bei den US-Kollegen schnorren.

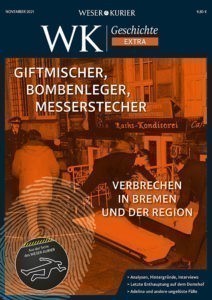

Die Jagd auf Pottwale hatte ihre Tücken, hier eine Illustration für die „Moby Dick“-Ausgabe von 1892.

Quelle: A. Burnham Shute

Gerade haben die Amerikaner erste Hilfe geleistet, als plötzlich mehrere Pottwale gesichtet werden. Unverzüglich macht der Bremer Kapitän sich auf die Jagd nach den „leviathanischen Lampenspeisern“, es kommt zu einem Wettrennen zwischen den deutschen und amerikanischen Booten. „Dieser ungnädige und undankbare Hund!“, zürnt der erste Steuermann der Amerikaner, sein Kamerad schimpft auf den „schurkischen Deutschmann“. Am Ende muss sich „dieser ungeschickte Tölpel“ geschlagen geben, die Routine der US-Walfänger zahlt sich aus.

Doch warum kommt ausgerechnet ein Bremer Walfänger so schlecht weg in Melvilles „Moby Dick“? Eine durchaus vertrakte Frage. Denn sonderlich präsent waren die Bremer Walfänger im Pazifik nicht. Weitaus mehr hatten sie sich bei der „Grönlandfahrt“ bemerkbar gemacht, dem Walfang in arktischen Gewässern. Von Vegesack aus stachen seit 1653 die Schiffe der „Bremer Grönland-Compagnie“ in See, zu Beginn des 18. Jahrhunderts machten sich jährlich bis zu 25 Walfänger auf den Weg gen Norden.

Die Blütezeit des Bremer Walfangs war indessen längst vorbei, als Melville zur Feder griff. Vor ziemlich genau 170 Jahren, im August 1850, hatte er sein Opus Magnum weitgehend abgeschlossen. Seine Erlebnisse als Seemann in der Südsee, also im Pazifik südlich des Äquators, hatte Melville erstmals 1846 literarisch verarbeitet. Mit Erfolg, seine Schriften kamen gut an beim heimischen Publikum, es dürstete nach mehr. Als 30-Jähriger machte sich Melville an den großen Wurf, der epischen Schilderung des Rachefeldzugs von Kapitän Ahab, der nichts anderes im Sinn hat als „Moby Dick“ zur Strecke zu bringen – den weißen Pottwal, der ihn einst verstümmelt hatte.

Freilich feilte er noch lange daran herum, erst geraume Zeit später sandte er das fertige Manuskript an seinen englischen Verleger, der es im Oktober 1851 veröffentlichte, die amerikanische Erstausgabe folgte im November. Allerdings konnte Melville mit dem voluminösen Werk nicht an seine früheren Erfolge anknüpfen. Zu seinen Lebzeiten gingen gerade einmal 3000 Exemplare über den Tresen, erst nach seinem Tod 1891 wurde „Moby Dick“ wiederentdeckt.

Bremer Walfang dümpelte dahin

Zu diesem Zeitpunkt war der Bremer Walfang schon Geschichte. Der Niedergang begann bereits gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Nur noch acht Schiffe beteiligten sich damals an der Jagd nach den Meeressäugern. Die napoleonische Kontinentalsperre gab dem dahindümpelnden Bremer Walfang den Rest, erst nach ihrem Ende kam es ab 1816 zu einer kurzen Wiederbelebung. Allerdings orientierten sich die Bremer wie ehedem Richtung Grönland, Abstecher in die Südsee standen vorerst nicht zur Debatte.

Das änderte sich erst im Juli 1836, als zum ersten Mal ein Bremer Schiff die Fanggründe im Pazifik ansteuerte. Wenn schon im Norden nichts mehr zu holen war, dann vielleicht im Süden. Der Name des Dreimasters unter dem Kommando von Jürgen Diedrich Krudop lautete „Virginia“ – die anglisierte Form von „Jungfrau“. Nach zweijähriger Fahrt kehrte die „Virginia“ 1838 nach Bremen zurück.

Anders als der Journalist und Sachbuchautor Gerald Sammet erst kürzlich im Newsletter der Maritimen Tradition Vegesack behauptet, lässt sich also sehr wohl belegen, dass ein Walfangschiff von Bremen aus bis in den Pazifik vordrang. Dem Bremer Walfang im Pazifik widmet der Kapitän Hans-Nikolaus Schümann sogar rund 100 Seiten in seiner preisgekrönten Geschichte des Walfangs von der Weser.

Ließ kein gutes Haar an den Bremer Walfängern: der amerikanische Schriftsteller Herman Melville.

Quelle: Wikimedia Commons

Melville kann der „Virginia“ indes nicht begegnet sein, weil er erst ab 1841 an Bord eines Walfängers im Pazifik unterwegs war. Nicht auszuschließen jedoch, dass er später von der „Virginia“ hörte und den Namen des Schiffs in seinem Roman verarbeitete. Fragt sich nur, warum er es dann nicht einfach bei diesem, seinen Lesern geläufigen Namen beließ, sondern im englischsprachigen Original die deutsche Form „Jungfrau“ wählte. Womöglich sei es nur reiner Zufall, dass Derick de Deers Schiff in „Moby Dick“ den Namen „The Virgin“ trage, schreibt ein Kenner der Materie, Cornelis de Jong. „Vielleicht aber auch nicht.“

Keine wirklich befriedigende Erklärung liefert der Medienwissenschaftler Friedrich Balke für den dubiosen Auftritt des Bremer Kapitäns in seiner Analyse, die 2016 in der renommierten Literaturzeitschrift „Neue Rundschau“ als Teil eines mehrjährigen Kollektivprojekts zur Kommentierung sämtlicher „Moby Dick“-Kapitel erschien. Zwar weist er darauf hin, dass das 81. Kapitel den „Tiefpunkt innerhalb der Negativserie“ der Begegnungen mit anderen Walfängern darstelle und der Staatsrechtler Carl Schmitt möglicherweise von diesem Kapitel zu geopolitischen Überlegungen in „Land und Meer“ (1942) inspiriert worden sei. Doch darüber hinaus kann er in seinem Beitrag wenig zur Erhellung der literarischen und historischen Hintergründe beitragen.

Interessant aber sein Gedanke, das „Jungfrau“-Kapitel sei im „Stil der Komödie“ verfasst. Tatsächlich entbehrt es nicht einer gewissen Komik, dass die „Jungfrau“ keinen Tropfen Öl an Bord hat, noch nicht einmal für den Eigenbedarf. Immerhin diente der Walfang vor allem dazu, aus den erlegten Tieren wertvollen Tran als Lampenöl zu gewinnen. Süffisant bezeichnet es Melville als „kurios“, dass sich ein Ölschiff in Walfanggründen Öl borgen wolle.

Hat Melville die Bremer Walfänger womöglich grob verzerrt und damit unrealistisch dargestellt?

Von der Hand zu weisen ist das nicht. Fast parodistisch überzeichnet wirkt Kapitän Derick de Deer. Im Gespräch mit Kapitän Ahab klagt er, sein letzter Tropfen Bremer Öl sei dahin und kein einziger fliegender Fisch gefangen, um den Mangel zu beheben. Sein Schiff sei in der Tat ein reines, im Sinne von leeres, „und verdiene den Namen Jungfrau nur zu gut“. Ein schönes Wortspiel, Melville konnte offenbar der Versuchung nicht widerstehen, den überlieferten Schiffsnamen als Metapher für die Jungfräulichkeit der „Jungfrau“ zu verwenden.

Womit aber noch nicht geklärt ist, wieso Melville derart hämisch über die Bremer Walfänger herzieht. Eine bemerkenswerte Antwort hat Cornelis de Jong parat: Die unfähige Konkurrenz habe die Funktion, den Gegensatz zum US-Walfang zu betonen. Der Bremer Walfänger als Stümper – und damit als umso besserer Kontrast zu den nordamerikanischen Meistern ihres Fachs.

Doch den historischen Tatsachen entspricht das nicht. Zumindest nicht, was die Jungfernfahrt der „Virginia“ als Walfänger angeht. Die wirkliche „Virginia“ war durchaus erfolgreich – nicht zuletzt dank amerikanischen Know-Hows an Bord: Ein erfahrener US-Fischerkapitän übernahm das Kommando in den Fanggründen, ihm standen vier Harpuniere aus den Staaten zur Seite. „Die Reise wurde mit einem Gewinn abgeschlossen“, schreibt Schümann.

Gleichwohl hatte der Bremer Walfang im Pazifik eine sehr überschaubare Größenordnung. Zwar rüsteten verschiedene heimische Reeder immer wieder Walfangschiffe für die lange Reise in die Südsee aus. Sogar zwei neue Handelsgesellschaften gingen an den Start: die „Südseefischerei-Companie“ (1842) und der „Südsee-Verein“ (1845), beide schickten jeweils zwei Schiffe zur Waljagd in den Pazifik.

Investitionen rentierten sich nur zu Beginn

Die Investitionen rentierten sich jedoch nur in den frühen Jahren. „Die kostspielige Ausrüstung, lange Reisen, unzuverlässige Besatzungen, die Überfischung und die erhebliche Konkurrenz durch die Nordamerikaner machten das Geschäft zu einem Glücksspiel“, so Schümann. Insgesamt 17 Bremer Schiffe hatten seit 1836 den „Ungeheuern der Tiefe“ nachgestellt. 1862 schlief der Bremer Walfang in der Südsee wieder ein.

Einen schweren Stand hatten auch die niederländischen Nachbarn. „Einstmals die größten Walfangvölker der Welt, sind die Holländer und Deutschen nunmehr unter den letzten“, konstatiert Melville durchaus zutreffend. Scheint es in diesem Satz noch so, als würde er zwischen ihnen differenzieren, so verschwimmen die Unterscheide im weiteren Verlauf des „Jungfrau“-Kapitels. „Dieser unmanierliche niederländische (im Original „Dutch“) Dogger!“, wettert der zweite Steuermann, an anderer Stelle bezeichnet er die Bremer als „Käsköppe“ („butter-boxes“). Auch der Name von Kapitän Derick de Deer hat einen sehr niederländischen Klang.

Das traditionelle Revier der Bremer Walfänger: Waljagd 1791 bei Spitzbergen.

Quelle: Wikimedia Commons

Meint Melville also eigentlich die Niederländer, wenn er von den Deutschen spricht? Cornelis de Jong findet dafür zumindest Anhaltspunkte. Sein Verdacht: Der Autor habe traditionelle anti-holländische Vorbehalte der Briten in „Moby Dick“ übernommen. Geradezu lustvoll zieht Melville die Niederländer durch den Kakao, noch weitaus mehr als die Deutschen.

Denkbar auch, dass Melville es nicht immer so genau nahm, er Niederländer und Deutsche des Öfteren einfach über einen Kamm scherte. „Deutsch“ und „dutch“ klingt ähnlich und wird bis heute gern durcheinander gebracht. Wie auch immer es sich damit verhalten mag, das Anliegen des Autors wurde dadurch laut de Jong nicht tangiert. Die ausländische, ohnehin kaum noch ins Gewicht fallende Konkurrenz niederzumachen – das sei so etwas wie ein Kunstgriff, um mit dem Rache-Epos „Moby Dick“ ganz nebenbei auch das Ruhmeslied des amerikanischen Walfangs zu singen.

Doch mitunter verfängt sich Melville in den eigenen Fallstricken. Im Schlussabschnitt des „Jungfrau-Kapitels“ mokiert er sich über die Bremer Walfänger, die die schnellen Finnwale nicht von Pottwalen unterscheiden könnten. Die Fontäne beim Ausatmen sei bei ihnen derart ähnlich, dass „unerfahrene Fischer“ sie häufig verwechselten. „Oh! Gar viele sind der Finnwale, und gar viele sind der Dericks, mein Freund“, spottet Melville über die Walfang-Dilettanten von der Weser.

Die Ironie dabei: An dieser Stelle täuscht sich der Autor selbst. „Hier irrt er“, konstatiert Cornelis de Jong. „Denn die Fontänen dieser beiden Spezies unterscheiden sich eindeutig.“

Der Bremer Walfang konzentrierte sich traditionell eher auf nordische Gewässer – hier eine Illustration zur arktischen Waljagd von 1850.

Quelle: Wikimedia Commons