Die gescheiterte „Mozarttrasse“ durchs Ostertor: Wie 1973 die Vorherrschaft einer technokratischen Stadtplanung ein Ende fand

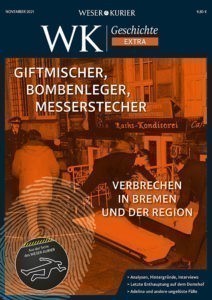

Gleich hinter dem Theater am Goetheplatz ragen sie auf: Hochhausgebirge à la Tenever, jener Großsiedlung, die gerade am östlichen Stadtrand aus dem Boden gestampft wird. Darunter, im Boden versenkt, eine vierspurige Hauptverkehrsstraße, die gleich hinter dem Rembertikreisel ab- und auf Höhe der Bleicherstraße wieder auftaucht, den Osterdeich kreuzungsfrei überbrückt, anschließend die Weser und den Stadtwerder, bevor sie am Deichschart in das Buntentorviertel eindringt. Der Straßentunnel wird von Tiefgaragen gerahmt. Und darüber dann gestapelte Wohn- und Büroetagen.

Hochhausüberbauung im Ostertorviertel nach den Plänen des Städtebauinstituts Nürnberg. Schematische Darstellung im Weser-Kurier am 7.3.1972.

Quelle: Weser-Kurier

So ungefähr muss man sich die Vision des Stadtplaners Prof. G. G. Dittrich von der vollendeten „Osttangente“ im Ostertor- und Rembertiviertel vorstellen, die er am 1. März 1972 der Öffentlichkeit präsentierte.

Dieser Traum in Beton war seinerzeit sicherlich nichts Außergewöhnliches. Die meisten Architekten und Stadtplaner hatten sich in den Nachkriegsjahrzehnten weltweit damit beschäftigt, die Städte mit ihren mittelalterlichen Kernen und gründerzeitlichen Erweiterungen grundlegend zu modernisieren. Die alte Stadt galt als dunkel, eng, unübersichtlich und unhygienisch.

Doch vor allem war sie den Ansprüchen des modernen Individualverkehrs nicht gewachsen. Die rasche Automobilisierung in den Wirtschaftswunderjahren erzeugte einen gehörigen Druck auf Politik und Stadtplanung. Jeder wollte ein Auto, und niemand wollte im Stau stehen oder sich auf eine umständliche Parkplatzsuche begeben. „Die autogerechte Stadt“ – der Architekt Hans Bernhard Reichow hatte 1959 das Stichwort geliefert – beherrschte die Köpfe der meisten Stadt- und Verkehrsplaner.

Ostertorsteinweg Ecke St. Pauli Straße in den frühen 1970er Jahren. Hier sollte die Osttangente queren. Quelle: Bildarchiv des Bremer Zentrums für Baukultur – b.zb

Zwar waren die Bürger etwa Mitte der sechziger Jahre vermehrt zu der Erkenntnis gekommen, dass man nicht nur im Auto sitzen kann, sondern sich ab und zu auch zu Fuß bewegen und dort nicht von Autos belästigt werden möchte. Fußgängerzonen entstanden, und die Verkehrsarten wurden auf verschiedene Ebenen gelegt. Doch am Vorrang der Planungen für den automobilen Verkehr hatte das wenig geändert.

Das demonstriert Dittrichs Vorschlag für das Ostertorviertel. Um den baulichen Kostenaufwand einer Straßenuntertunnelung wirtschaftlich zu rechtfertigen, musste oberirdisch baulich entsprechend verdichtet werden. „Urbanität durch Dichte“ hieß eine Zauberformel der Stadtplanung damals. Und so verwundert es nicht, dass Dittrich eine Verdoppelung der Einwohnerzahlen im Ostertor- und Rembertiviertel ankündigte. Mehr als 20.000 Menschen sollten hier künftig Wohnraum finden.

Lange Vorgeschichte

Dittrich war Leiter des Städtebauinstituts Nürnberg (SIN) mit guten Beziehungen zum Bonner Bundesministerium für Städtebau und Wohnungswesen. 1967 beauftrage der Bausenator das Institut mit einer groß angelegten städtebaulichen Untersuchung des Viertels. Das war nämlich in einem ziemlich maroden Zustand.

Lückenhaft und heruntergekommen: Ostertorviertel Rutenstraße Ecke Hohenpfad Anfang der siebziger Jahre. Quelle: Bildarchiv des Bremer Zentrums für Baukultur – b.zb

Was vor allem daran lag, dass das Quartier schon seit den späten zwanziger Jahren für große Verkehrsbaumaßnahmen vorgesehen war. Damals entstand die Idee des „Tangentenvierecks“. Statt wie bisher die Fernverbindungsstraßen durchs Stadtzentrum zu führen, sollten sie nach den neuen Plänen nur noch das Zentrum „tangieren“.

Diese Pläne wurden über die Jahrzehnte immer wieder aufgefrischt. Etwa in der NS-Zeit durch den damalige Leiter des „Amtes für Stadtbauwesen“, Gerd Offenberg, der gleich drei neue Brückenbauten östlich der alten Lüderitzbrücke vorschlug, den Stadtwerder mit einem Parteiforum ausstatten wollte und die Osttangente als raumgreifende Prachtstraße durch das Ostertorviertel schlug.

Viel Platz für Aufmärsche: So stellte sich Gerd Offenberg den Umbau Bremens und die Osttangente 1941 vor. Quelle: Bildarchiv des Bremer Zentrums für Baukultur – b.zb

Nach dem Krieg gehörte die Realisierung des Tangentenvierecks zu den Kernpunkten einer neuen Verkehrsorganisation. Schon in den fünfziger Jahren wurde mit der ausgebauten Neuenlander Straße die Südtangente fertiggestellt. West- und Nordtangente wurden Stück für Stück in den sechziger Jahren vollendet. Letztere mit dem 1969 abgeschlossenen Ausbau des Breitenwegs, der mit seiner Verlängerung tief in das Rembertiviertel eingriff. Für den „Rembertikreisel“, dem zukünftigen Gelenkpunkt zwischen Nord- und Osttangente war bereits ein großflächiger Abbruch alter Gebäudesubstanz erforderlich gewesen. Durchs Ostertor sollte es mit der Osttangente dann zügig weitergehen.

Der „freigeräumte“ Rembertikreisel. Blick vom „Neue Heimat-Hochhaus“, das 1971 fertiggestellt wurde. Quelle: Bildarchiv des Bremer Zentrums für Baukultur – b.zb

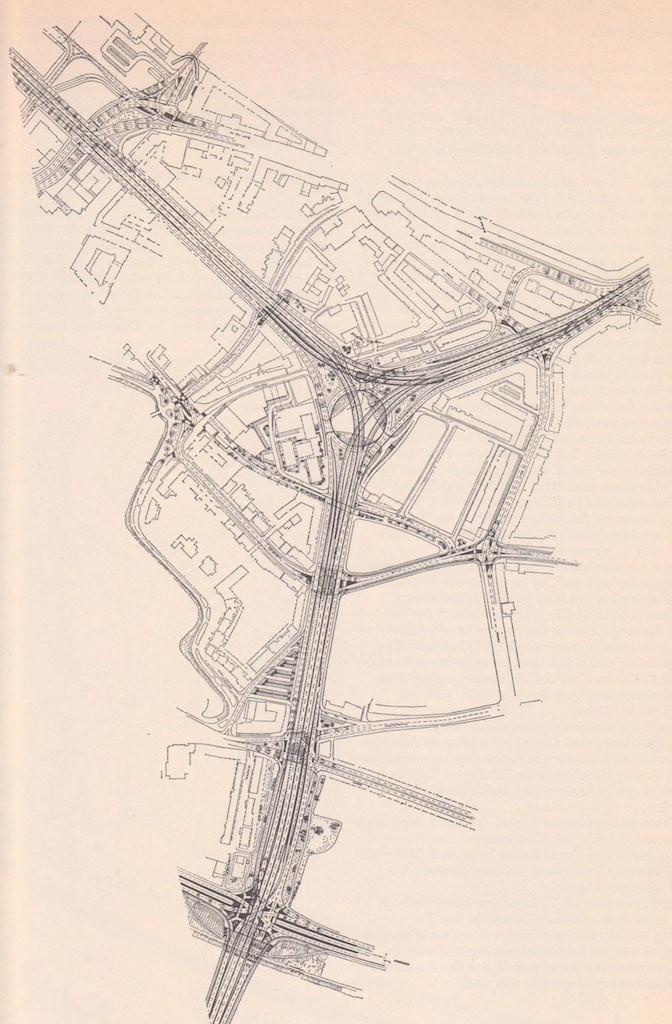

Das Amt für Straßen- und Brückenbau hatte 1968 einen Plan ausgearbeitet, der das Prinzip der West- und Nordtangente, wie man es noch heute in der Neustadt und der Bahnhofsvorstadt vorfinden kann, fortsetzen sollte: Für den Durchgangsverkehr Hochstraßen, sogenannte Fly-over, für den Ortsverkehr begleitende vierspurige Straßen auf Bodenniveau.

Für die quer dazu verlaufenden Hauptstraßen nach Schwachhausen, am Osterdeich und für eine neue Querverbindung dazwischen, den sogenannten St. Pauli-Durchbruch, waren raumgreifende Auf- und Abfahrten notwendig.

Bereits seit den fünfziger Jahren gab es in dem Gebiet einen Bau- und Sanierungsstopp. Die Stadt, aber auch die großen Wohnungsbaugesellschaften hatten systematisch Häuser und Grundstücke aufgekauft. Aufgrund des Sanierungsstopps galten zahlreiche Gebäude als baufällig und wurden abgerissen. Andere wurden als preisgünstiger Wohnraum von „Gastarbeitern“ und jungen Menschen entdeckt. Die Bevölkerungsstruktur des Viertel wandelte sich, teils zum Verdruss der meist älteren Ur-Bewohner.

Zwei Doppelstrategien

Osttangente als Hochstraße mit komplexen Verbindungsknoten: Plan vom Amt für Straßen- und Brückenbau vom Januar 1968. Quelle: Bildarchiv des Bremer Zentrums für Baukultur – b.zb

Man könnte sich fragen, warum der Plan des Straßenbauamts nicht zügig umgesetzt wurde.

Das hängt sicherlich damit zusammen, dass die bisherige bremische Baupolitik, die stark von den unwidersprochenen Notwendigkeiten der Wohnraumbeschaffung und infrastrukturellen Modernisierung geprägt war und sich u.a. durch eine große Nähe von Politik und Wohnungsbauunternehmen auszeichnete, nicht mehr so reibungslos funktionierte.

Der „Baulandskandal“ um die geplante Großsiedlung „Hollerstadt“, der im Sommer 1969 hochkochte, und der nicht nur dem damaligen Bausenator das Amt kostete, sondern den bis dato allmächtigen SPD-Politiker Richard Boljahn entmachtete, hatte die Sensibilität in der Bevölkerung gegenüber einer allzu hemdsärmeligen Baupolitik geweckt.

Würde die Bremer Bevölkerungszahl, wie ein Forschungsinstitut Ende der sechziger Jahre prognostiziert hatten, tatsächlich bis zur Jahrhundertwende auf 800.000 anwachsen?

Um 1970 jedenfalls stagnierte die Zahl bei knapp unter 600.000. Und auch wirtschaftlich gab es erste Einbrüche. Durch die „Steuerreform“ drohten dem Stadtstaat zudem weitere finanzielle Verluste.

Die Skepsis gegenüber Großprojekten wuchs – in Bremen war seinerzeit zum Beispiel der Bau einer U-Bahn geplant. Andererseits gab es ein neues Interesse an den urbanen Qualitäten alter Stadtteile – auch jenen aus der Gründerzeit. Der Begriff der „Flächensanierung“ aus dem Planerjargon wurde bald mit dem großflächigen Abriss alter Bausubstanz und Stadtstrukturen gleichgesetzt und geriet in Verruf. Der Bausenator musste deshalb mit einer „Doppelstrategie“ agieren, um die als notwendig erachteten Verkehrsbaumaßnahmen durchzusetzen ohne dabei die Bedürfnisse der ansässigen Bevölkerung allzu sehr zu verprellen. Eine „Flächensanierung“ werde im Ostertor nicht angestrebt, hieß es inzwischen.

Nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand

Hier war nun das Städtebauinstitut Nürnberg, das ja noch vom vorherigen Bausenator bestellt worden war, vielleicht nicht mehr ganz auf dem aktuellen Stand.

Gesamtplanung des „Demonstrativbauvorhabens Tenever“ vom Städtebauinstitut Nürnberg 1971. Quelle: Bildarchiv des Bremer Zentrums für Baukultur – b.zb

Und aus diesem Grund kam der Vorschlag von Prof. Dittrich für eine „verdichtete“ Überbauung der „Mozarttrasse“, wie der Straßendurchbruch nun aufgrund seines parallelen Verlaufs zur alten Mozartstraße etwas verharmlosend genannt wurde, nicht besonders gut an.

War es nicht das Nürnberger Institut und sein Leiter, die im Stadtteil Osterholz beim „Demonstrativbauvorhaben Tenever“ bereits 1971 das Kommando übernommen hatten? Das Modell, das das Institut dazu ablieferte, sah eine fast einen Kilometer lange Kette von bis zu 18 Geschossen hohen Z-förmigen Wohnhauszeilen vor, die bis an die Osterholzer Heerstraße reichte. Nicht einmal die Hälfte davon wurde später auch gebaut. Erste kritische Stimmen sprachen von einem „Manhattan auf der Wiese“. Und diese Baustruktur erinnerte fatal an die Bilder, die in der Lokalpresse von Dittrichs Vorstellung der Trassenüberbauung im Ostertor gezeigt wurden.

Obwohl immer noch ein starker Konsens unterschiedlichster Gruppen für den Trassenbau bestand – neben den allein regierenden Sozialdemokraten gehörten u.a. auch die bürgerlichen Parteien, die konservative Aufbaugemeinschaft und die Architektenkammer dazu –, wurden nun erste Zweifel an der Neutralität des Nürnberger Institutes laut. So stellte die Aufbaugemeinschaft fest, dass das Institut u.a. von der „Neuen Heimat“ und der „Bremer Bauunion“ finanziert würde und der Bremer Unternehmerarchitekt Siegfried Morschel im Aufsichtsrat säße. Die Aufbaugemeinschaft schlug darum vor, einen offenen städtebaulichen Wettbewerb auszuschreiben.

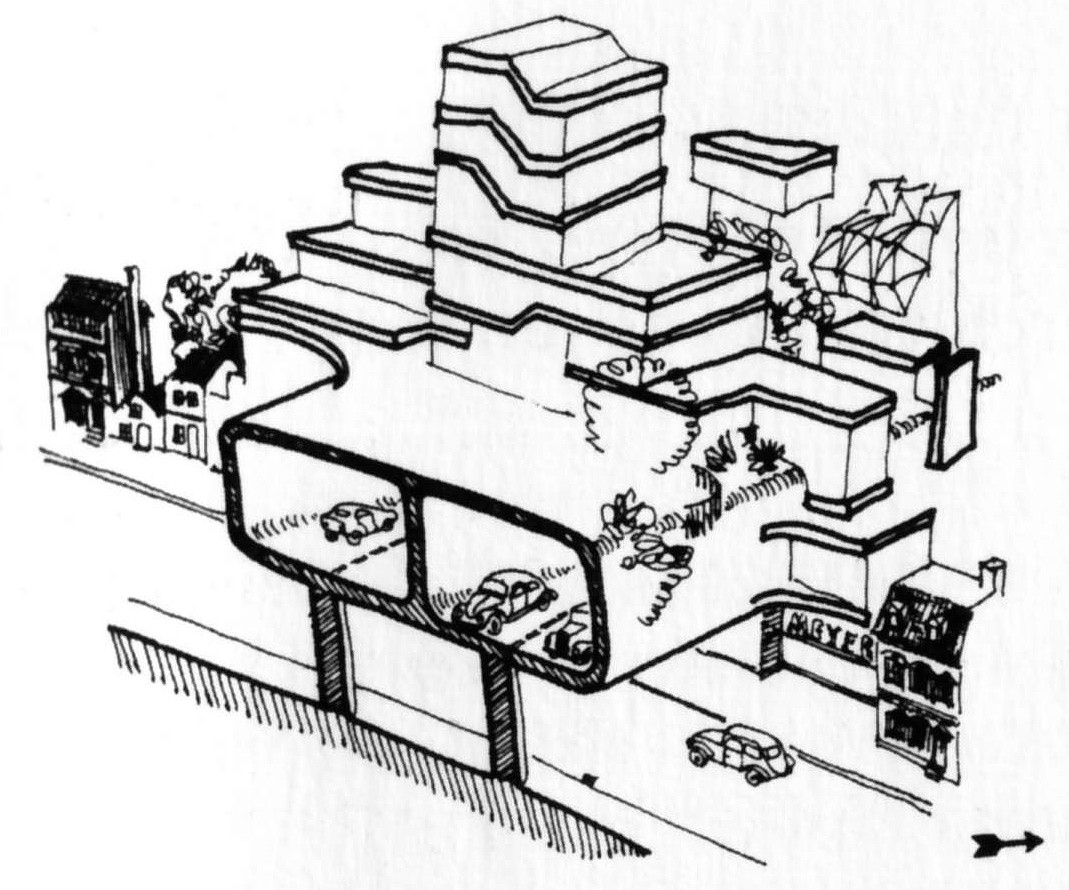

Zwei Schulgebäude über den beiden Tunneleinfahrten

Bausenator Stefan Seifriz bemühte sich, die Horrorvorstellung solch übertriebener Verdichtungsgedanken abzumildern. Zunächst mit einem „Verbalkonzept“, das aber nicht besonders gut ankam, weil man daraus Alles und Nichts interpretieren konnte. Später ergänzte er das durch konkrete Bebauungsvorschläge. Nun sollte die Überbauung aus zwei Schulgebäuden über den beiden Tunneleinfahrten bestehen sowie aus einer Bebauungsstruktur, die sich an den Maßstäben des alten Viertels anlehnte. 110 Häuser müssten dafür weichen. Doch als diese konkreten Planungen im September 1973 der Öffentlichkeit vorgestellt wurden, war die allgemeine Stimmung schon umgeschlagen.

Fast idyllisch: Schaubild zu den Planungen des Stadtplanungsamtes, vorgestellt im September 1973. Zeichnung von Karl August Welp. Quelle: Bildarchiv des Bremer Zentrums für Baukultur – b.zb

Wie aber kam es zu dem Stimmungsumschwung?

Für die Bürgerbewegung gegen den Bau der Mozarttrasse und für den Erfolg, den sie schließlich hatte, ist wohl entscheidend, dass ihre Hauptaktivisten überwiegend Mitglieder der in Bremen regierenden SPD waren: junge Leute so um die Dreißig, die durch die 68er-Bewegung politisiert wurden.

Olaf Dinné, eine ihrer prägenden Figuren, formulierte es später einmal so: Man wollte sich nicht auf „Demonstrationen und Resolutionen gegen die Amis in Vietnam, die Russen in der CSSR und die Notstandsgesetze“ beschränken, sondern sich in die Probleme vor der eigenen Haustür einmischen. Die Jusos nannten das damals ebenfalls „Doppelstrategie“. Diese zielte darauf, einerseits durch vielfältige Aktivitäten in der Bevölkerung ein Problembewusstsein zu wecken, andererseits durch „intensive Mitarbeit auf allen Ebenen der Partei über demokratische Mehrheitsentscheidungen die politischen Voraussetzungen für eine bessere Gesellschaftsordnung zu schaffen“, wie es der Weser-Kurier in einem Bericht über eine Jusos-Landeskonferenz im November 1973 zusammenfasste.

Schnell ad Acta gelegt: der Alternativ-Entwurf „gestelzte Röhre“ des Arbeitskreises Ostertorsanierung (AKO). Quelle: Bildarchiv des Bremer Zentrums für Baukultur – b.zb

Dabei erschien auch den Aktivisten aus dem „Arbeitskreis Ostertorsanierung“ (AKO) im SPD-Ortsverein Altstadt zunächst ein Stopp der Trassenplanungen undenkbar. Sie hatten einen Alternativvorschlag zu den Planungen des Nürnberger Instituts entwickelt: Statt mit einer kostenträchtigen Untertunnelung sollte nach ihren Vorstellungen die Trasse als Hochstraße ausgeführt werden, die aber aus Lärmschutzgründen in einer geschlossene Röhre verliefe. An diese „gestelzte Röhre“ könnte in kleinerem Maßstab angebaut werden, um mit der kleinteiligen Ostertorstruktur gewissermaßen zu verwachsen.

Finale

Dienstag, 10. Juli 1973. Einwohnerversammlung im Chorprobensaal des Theaters am Goetheplatz zur Trassenplanung.

Der Saal ist überfüllt, die Luft stickig. Die Vertreter des Bausenators haben nichts vorzutragen außer ihr Verbalkonzept. Pläne gäbe es noch nicht, sagen sie. Bis AKO-Aktivist Uwe Martin einen Plan, der ihm zugespielt wurde, an die Wand hängt.

Es wird also doch geplant, und offenbar an den Bewohnern vorbei. Die Stimmung im Saal ist aufgebracht. Eigentlich wollte der Arbeitskreis seine „gestelzte Röhre“ ins Spiel bringen. Doch das erübrigt sich jetzt. Eine Frau aus dem Publikum spricht die entscheidende Frage aus: „Ja brauchen wir die Trasse denn überhaupt?“ Ein vielstimmiges „Nein!“ ist die Antwort.

Die Stimmung ist gekippt. Als der Senator im September dann seine Pläne mit dem Tunnel und den Schulbauten und kleineren Häusern oben drauf vorstellt, gibt es für die Mehrzahl der Viertel-Bewohner kein Zurück mehr zu einer Kompromiss-Lösung. Gar keine Trasse, ist ihre neue Devise, der sich immer mehr Gruppen anschließen. Ein Lehrstück für die Politik: Man kann zwar Strategien oder Doppelstrategien entwickelt – gelegentlich sind es aber unplanbare spontane Situationen, aus denen eine neue Dynamik entsteht.

Gemütliches altes Ostertorviertel: kleiner Laden und kleine Reihenhäuser in der Kreuzstraße in den sechziger Jahren. Quelle: Bildarchiv des Bremer Zentrums für Baukultur – b.zb

Auch in der SPD wird dieser Stimmungswandel registriert.

Im Oktober erteilt auf dem Unterbezirksparteitag eine Mehrheit der Delegierten Bausenator Stefan Seifriz und seinen Trassenplänen eine Absage. Ein Zeichen. Der Bausenator will sich nun seine Position durch die SPD-Bürgerschaftsfraktion bestätigen lassen – und bekommt eine knappe Mehrheit von 28 zu 26 Stimmen zusammen. Das ist am 4. Dezember 1973 um 20 Uhr.

Offensichtlich war diese knappe Entscheidung aber vielen Abgeordneten nicht ganz geheuer. Wäre es klug, bei so viel Gegenwind mit einer solch knappen Mehrheit eine für die Stadt so wichtige Entscheidung durchzuboxen? Man sammelt noch mal die Argumente und wiederholte die Abstimmung 18 Stunden später. Diesmal gibt es bei elf Enthaltungen ein einstimmiges Votum gegen die Trasse. Da das Fraktionsvotum für die allein regierende SPD verbindlich war, war damit auch die Trasse vom Tisch.

Die zahlreichen Trassenbefürworter schrien Zeter und Mordio und sahen den absoluten Verkehrskollaps in Bremen voraus. Im Nachhinein betrachtet haben sich diese Negativprognosen nicht bewahrheitet. Im Gegenteil. Heute stört sich keiner mehr daran, einen kleinen Umweg in Kauf zu nehmen, um dafür eins der inzwischen beliebtesten Stadtviertel besuchen zu können oder ein nicht durch ein Verkehrsband zerschnittenes Naherholungsgebiet auf dem Stadtwerder.

von Prof. Eberhard Syring