Ein erster Coup: Als fünfte „Bremen“ machte die frühere „Pasteur“ Geschichte.

Quelle: Buonasera, Liner Bremen, Saint Thomas Island, Caribbean Sea, in the spring of 1968, CC BY-SA 3.0

Zur Vulkan-Pleite vor 20 Jahren (2. Teil): Vom Kriegsende 1945 bis zur Pleite 1997

Mit der Stunde Null Ende April 1945 zeigte sich die Stärke verschiedener Persönlichkeiten auf der Werft und ihr Umgang mit den plötzlich mächtigen Alliierten.

Robert Kabelac, seit 1935 Vorstandsmitglied des Bremer Vulkan und geborener Österreicher, wird vor allem zugeschrieben, sich nach Kriegsende gegen die bereits beschlossene Demontage des Bremer Vulkan erfolgreich bei den Alliierten zur Wehr gesetzt zu haben. Ihm sei es, so schreibt später der Vorstand der Werft, zu danken, dass erste Aufträge von den Alliierten sowie zur Reparatur von Lokomotiven von der Bundesbahn kamen.

Der promovierte Schiffsmaschinenbauer Kabelac gehörte bis März 1960 dem Vorstand der Werft und anschließend noch einige Jahre dem Aufsichtsrat an. Unter seiner Verantwortung sind etliche Innovationen in die Vulkan-Produkte eingeflossen, so zum Beispiel die Einführung des Schwerölbetriebes auf Motorschiffen, ebenso die Konstruktion von Turboladern sowie dieselelektrischen Antrieben, wie sie auf U-Booten zum Einsatz kamen. Die Krönung seiner beruflichen Laufbahn war der Umbau des französischen Fahrgastschiffes „Pasteur“ zur (fünften) „Bremen“ des Norddeutschen Lloyd, für den die Werft zuvor schon mehr als 30 Frachtschiffe gebaut hatte.

Nach Ende des Krieges ging es – wie nach der Gründung des Bremer Vulkan 1895 – wieder mit Pontons und Loggern weiter. Und mit Reparaturaufträgen der Amerikaner, die im Bremer Norden ihre Logistik-Kapazitäten konzentrierten. Das musste bis nach der Währungsreform reichen. Erst 1950 liefen die beiden ersten „richtigen“ Frachtschiffe vom Stapel. Die Fischerdampfer (teilweise mit dieselelektrischem Antrieb gebaut) sowie die Heringslogger für die Vegesacker Fischerei waren wieder stark subventioniert. Heringe (1951 brachten die 45 Vegesacker Logger beinahe 250.000 Tonnen Hering von ihren 319 Fangreisen zurück) wurden für die Volksernährung in der „schlechten Zeit“ dringend benötigt. Deshalb gab es ab 1950 Millionen für den Bau von Fischereifahrzeugen.

Millionenkredite für den Schiffsbau

Der Mutmacher: Bürgermeister Wilhelm Kaisen bei seiner Ansprache an die Bremer Bevölkerung am 23. Dezember 1945.

Quelle: Wilhelm und Helene Kaisen-Stiftung

Auch der Handelsschiffbau stand im Mittelpunkt der politischen Bemühungen und in den Gesprächen mit den Alliierten. 1951 waren es bereits 11 und bis 1954 nochmals 24 Schiffe, die mit insgesamt 180.000 BRT vom Bremer Vulkan abgeliefert wurden. Voraussetzung für jeden Handelsschiffbauauftrag war jedoch – wie bei der Fischerei – die Möglichkeit, öffentliche Finanzierungshilfen, beziehungsweise staatliche Bürgschaften in Anspruch zu nehmen.

Bürgermeister Kaisen berichtete im Oktober 1950 von einer Kreditsumme über 251 Millionen Mark, von denen allerdings nur rund 70.000 Mark aus dem knappen Haushalt des Bundeslandes Bremen stammten. Sie sollten den Reedern helfen, den dringend benötigten Frachtraum bei den deutschen Werften in Auftrag zu geben. Politisch und unternehmerisch wurde allerdings ebenso auf die Kundschaft gehofft, die schon vor dem Krieg die Auftragsbücher des Bremer Vulkan gefüllt hatte: die skandinavischen Reeder.

Mit der Möglichkeit, das dringend benötigte Geld durch Auslandsaufträge hereinzubekommen, beschäftigte sich auch der Bürgermeister: „Die Werften haben allerdings noch eine andere Ausweichmöglichkeit, um Arbeit zu beschaffen: das ist der Schiffbau für den Export. Nachdem hier die Beschränkungen gefallen sind – mit Ausnahme für den Bau von Passagierdampfern – kommt dem Exportschiffbau große Bedeutung zu. Er gestattet den deutschen Schiffbauern, im modernen Schiffbau Erfahrungen zu sammeln, er gibt den Werften in der Finanzierung größeren Spielraum, zum Dritten kommt dem Exportschiffbau auch eine beachtliche devisenwirtschaftliche Bedeutung zu, und nicht zuletzt wird der Arbeitsmarkt in Bremen große Erleichterungen bekommen, wenn jetzt die stattfindenden Besprechungen der Werften mit ihren ausländischen Auftraggebern abgeschlossen sind…“, erklärte Kaisen während der ersten Schiffbaudebatte der Bremischen Bürgerschaft nach dem Zweiten Weltkrieg.

Erfolgreiche „Rheinstein-Klasse“

Die ab 1951 beim Bremer Vulkan konstruierten und gebauten Frachter der „Rheinstein-Klasse“ erwiesen sich schnell als das Rückgrat der deutschen Handelsflotte: 110 Meter lang trugen sie 5.000 Tonnen und entsprachen damit den Reglementierungen der Alliierten. Ab 1954 folgten die Kombifrachter der Schwabenstein-Klasse mit 86 Passagieren und 9.500 Tonnen Fracht an Bord.

Vegesack wurde zum Zentrum der Mehrzweckfrachter, die auch in Flensburg und Bremerhaven vom Stapel liefen. Bis 1970 waren es mehr als 50 Aufträge für diese recht preiswert in größeren Serien zu bauenden Frachter. In dieser Zeit erinnerten sich die Vulkanesen auch an die Sektionsbauweise in den Zeiten des U-Boot-Baus.

Ausgefallenes Schaustück bei Koch & Bergfeld Corpus: ein silberener Tanker als Sonderanfertigung für einen Bremer Reeder.

Foto: Frank Hethey

Ende der Sechziger Jahre wurden die ersten Sektionen bei einer absoluten Premiere eingesetzt: Die beiden ersten Vollcontainerschiffe entstanden in Vegesack. Und neben dem Sektionsbau, den noch niemals gebauten Vollcontainern, gab es noch eine dritte Werften-Premiere: Die ersten beiden Dampfturbinen von der Vegesacker Maschinenfabrik des Bremer Vulkan. Die Tragfähigkeit von 1.223 Standardcontainern erscheint uns heute eher lächerlich …

Die siebziger Jahre stellten das vielleicht erfolgreichste Jahrzehnt im Bestehen der nordbremer Werft. Schon in den Achtzigern, noch vor der „Wende“, wurde die Luft dünner. Die Produktivitätssteigerungen nach der Einweihung des großen Baudocks (8. Mai 1973, 331 m lang) und danach des neuen Ausrüstungszentrums sowie des 73 Meter hohen Bockkrans mit 500 Tonnen Tragfähigkeit erwiesen sich als nicht auslastbar.

Die asiatische Konkurrenz drängte die europäischen Reeder, ihre Aufträge in Japan und später in Korea und China zu platzieren. Die Ölkrise hatte den Tankerneubau beinahe überflüssig gemacht und selbst die ärgsten Anstrengungen von Bund und Land konnten die Schließung der AG „Weser“ durch den Krupp-Konzern 1983 nicht verhindern.

Ende der „Großschiff-Gläubigkeit“

Die „Großschiff-Gläubigkeit“ in Bremen war dahin, trotzdem gab es Rekord-Lohnsteigerungen und Spitzen-Dividende beim Bremer Vulkan. Bis 1980 verlor jeder vierte Vulkanese seinen Job. „Verträgliche Lösungen“ – gemeinsam mit der Politik und der Arbeitsagentur entwickelt – überdeckten die Strukturmängel. Die inzwischen sozial-liberale Bundesregierung sowie der Bremer Senat versprachen finanzielle Hilfen. Bremens Wirtschaftssenator Dieter Tiedemann im Herbst 1978 dazu: „Bremen braucht die Fertigungsstunden. Der Senat wird hier hinter den Werften stehen und eine Lösung des finanziellen Problems finden!“

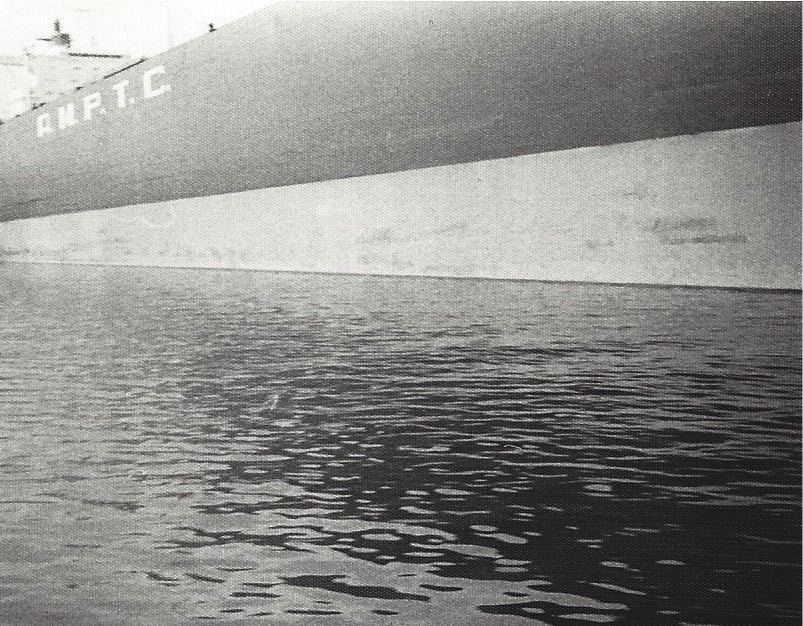

Längsseits der „Shat Alarab“: Die Perspektive bei der Hafenrundfahrt vermittelt einen Eindruck von den gewaltigen Ausmaßen des Supertankers.

Foto: Frank Hethey

Auch wenn Aufträge da waren, führten sie nicht immer zu einem Erfolg: „Manches war eben zu neu für uns“, umschrieb ein Vulkan-Ingenieur das Debakel beim Bau des Kreuzfahrtschiffes „Europa“ in den Achtzigern. Rund 100 Millionen Mark Verlust bestätigten die beteiligten Unternehmen nach der deutlich verspäteten Ablieferung 1981.

Eine deutliche Finanzspritze erhoffte sich die Vegesacker Werft vom Auftrag der deutschen Marine zum Bau von Fregatten, bei dem der Bremer Vulkan als Generalunternehmen eingesetzt wurde. Das Typschiff brachte in Vegesack dann doch 200 Millionen Mark Verlust (für den Bund) und erwies sich zudem nicht als exportfähig, weil beispielsweise die türkische Marine die anspruchsvolle Technik an Bord nicht mit 204 Seeleuten bedienen konnte. Der Hamburger Nachbau unterschied sich dann auch eigentlich nur um die Kojen von mehr als 100 Marinern, die nun mehr an Bord zur Verfügung standen.

Ohne die Politik wäre der Bremer Vulkan wohl schon damals in den Konkurs geschlittert, denn die entstandenen Verluste überstiegen das haftende Kapital der Werft erheblich. 195 Millionen Mark zahlte Bonn, 20 Millionen der Bremer Senat. Zeitgleich wurde das gerade gebaute Verwaltungsgebäude wieder verkauft und zurückgeleast, außerdem trennte sich das Unternehmen erstmals von einem Teil seines Grundbesitzes.

Baron „Heini“ stößt Vulkan-Aktien ab

Viele Jahre der starke Mann der Bremer CDU: Bernd Neumann.

Quelle: CDU Bremen

In der bremischen Bürgerschaft wurde erstmals die Werftensituation mit der Entwicklung von Kohle und Stahl an Rhein und Ruhr in Verbindung gebracht. „Das übersteigt unsere Möglichkeiten“, formulierte der Bremer Oppositionsführer Bernd Neumann (CDU). Baron „Heini“, wie die Vulkanesen Baron Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza respektlos nannten, begann bereits 1980 sich von einigen seiner Vulkan-Aktien paketweise zu trennen. Dividenden waren für eine lange Zeit nicht in Sicht und der Kurs der Aktien war extrem gesunken. Trotz der öffentlichen Subventionen – 10 Prozent zu jedem Schiffbauauftrag – reichte es für schwarze Zahlen in den Bilanzen nicht. Mindestens 10 Prozent Lohnsenkungen forderte ein Gutachter und 25 Prozent runter bei den Sachgemeinkosten.

Alle Anstrengungen, das neue „WAST“-Bau- und Ausrüstungszentrum, die Entwicklung des Serienschiffes BV 1000 und etliche Aufträge von den mittelständischen Reedern aus dem Alten Land, reichten nicht für schwarze Zahlen. Der Produktivitätsgewinn blieb ebenso aus, wie der mögliche Abbau von Arbeitsplätzen. Auch die politisch angeschobene Gründung des ersten Bremer Werftenverbundes wenige Jahre von der Wende schuf wenige Pluspunkte. Als der Bundesfinanzminister die möglichen Verlustzuweisungen von 200 Prozent für die Besserverdienenden in der Republik strich, brach außerdem die wichtigste Stütze der Schiffbaufinanzierung zusammen.

Eigentlich war die Bremer Vulkan AG zu diesem Zeitpunkt wieder pleite. Der größte Anteilseigner war inzwischen das Land Bremen, weil die Aktien nicht mehr am Mark zu platzieren waren. Detlev Rohwedder trat aus dem Aufsichtsrat zurück, Bremer Sozialdemokraten bestimmten den Aufsichtsrat. In den zwei Jahren vor der Wende, die den deutschen Schiffbau in völlig neue Turbulenzen stürzte, ging es in der Bremer Politik wie in den Gremien der Bremer Vulkan AG wie auf einer Operettenbühne zu. Lautstark verbreitete „Vertraulichkeiten“ und politische Äußerungen, die starke Rechenfähigkeiten beim Zuhörer voraussetzten, bestimmten die Lage.

Die zweite grundlegende Änderung in der Philosophie des Schiff¬baus sollte mit dem „WAST“ Einzug halten. „WAST“ stand für „Werk¬statt-ausgerichtete Schiffbau-Technologie“ und zielte auf eine wesentliche Verkürzung der Entfernungen zwischen Bord- und Werkstatt-Arbeitsplatz, quasi dem Ende des Baustellenprinzips im Schiffbau.

Mit der 40-Mio-WAST-Investition in der Nachbarschaft beider Troc¬ken¬docks strebte der Bremer Vulkan einen mindestens 20%igen Produktivitäts-Fortschritt an. Grundgedanke des zwei¬geteilten zentralen Ausrüstungsgebäudes war es, sowohl die Maschinenräume als auch den Innenausbau der Deckshäuser werkstattnah stattfinden zu lassen. Die kompletten Deckshäuser wurden nach ihrer Fertigstellung und Ausrüstung vom Bockkran direkt ins Baudock gehoben und dort auf den Rumpf montiert.

Friedrich Hennemann, seinerzeit ein virtuoser Akteur mit dem Instrumentarium politischer Wirkungen, überschrieb seinen ersten Beitrag als Vorstandsvorsitzender zur Bilanzpressekonferenz für 1987 mit der Aussage:

„Vom Ballast befreit in die Zukunft“

Ohne weiter auf die zahlreichen Personalien in Leitungsgremien des abgelaufenen Geschäftsjahres einzugehen, zog Hennemann das Resümee: „Die Bremer Vulkan AG als führende Gesellschaft im Bremer Werftenverbund hat 1987 ihre Bilanz bereinigt, um nunmehr vom Ballast befreit und mit einem tragfähigen Konzept den Marsch in die Zukunft anzutreten. 1990, so prophezeite der smarte ehemalige politische Beamte, werde der Werftenverbund in Bremen schwarze Zahlen schreiben.

Der Bremer Werftenverbund, erkannte der Vorstandsvorsitzende, sei bei aller Abhängigkeit von politischen Entscheidungen auf dem Weg, eine Industrie-Perle à la Daimler-Benz zu werden. Das Lesen und Identifizieren des Konzerns-Organigramms geriet in dieser Zeit zur Fleißaufgabe. Schwerpunkte lagen nicht mehr im Schiffbau sondern in der Elektronik.

Fregatte Bremen – Sie wurde beinahe zum Pleite-Grab des Bremer Vulkan. Nur durch erhebliche „Nachschüsse“ in dreistelliger Millionenhöhe konnte dies abgewendet werden.

Dennoch blieben die Schiffbau-Manager auch weiterhin ideenreich. Zwei große Containerschiffe für die American-President-Line (APL) wurden kurzerhand in die „strategische Einsatzreserve der Nato“ bugsiert und damit die hohe Auftragssubvention durch die Bundesregierung begründet.

Und dann kam die Wende. Jedem Schiffbau-Fachmann in Europa war klar, dass die nun zu integrierenden Schiffbaukapazitäten an der mecklenburgischen Küste niemand wirklich benötigte. Auch Friedrich Hennemann war das klar. Doch als Sozialdemokrat suchte er selbstverständlich eine Lösung für die Region, für die Menschen und für die deutsche Einheit.

„Unsere Unterstützung für die Aufnahme des DDR-Schiffbaus in den Verband für Schiffbau und Meerestechnik der Bundesrepublik Deutschland verfolgt das gleiche Ziel!“ – machte Vulkan-Chef Friedrich Hennemann auf seine Fähigkeiten als Entwicklungshelfer für die Schiffbauer in Mecklenburg-Vorpommern in einem Brief an die Vulkan-Aktionäre aufmerksam. Was danach folgte, füllt im Bericht des Untersuchungsausschusses der Bremischen Bürgerschaft rund 1.500 Seiten und lässt sich in „mehreren Milliarden“ zusammenfassen.

Beim Bremer Vulkan begann mit dem Jahr 1990 die Zeit der Geschäftsberichte, deren realer Einzel-Herstellungspreis in die Dimensionen des Verkaufspreises eines guten Romans reichte (für den mancher Kritiker des Bremer Vulkan auch den Inhalt der Berichte hielt). Auf der ersten Innenseite des 1990er Geschäftsberichtes stand nicht mehr – wie in den Jahren zuvor – die Tagesordnung der Hauptversammlung oder die Liste mit den Mitgliedern des Vorstandes, sondern vielmehr eine der Hennemann-Visionen, mit denen sich Begleiter des Unternehmens sehr oft konfrontiert sahen:

Ein Festzelt auf dem Vordeck bei der Vorbeifahrt am Werftengelände des Bremer Vulkan. Eine typische Gästefahrt in den Achtzigern. Denn zur Übergabefahrt benötigte man nicht nur die Eigner-Kabine im Deckshaus sondern das Festzelt, in dem eine dreistellige Zahl von Gutverdienern („Die Zahnwaldklicke“) sich über eine tolle Kapitalanlage mit einmaligen Abschreibungsmöglichkeiten freute.

„Die immer schneller wachsende Bedeutung der Weltmeere für Nahrung, Rohstoff, Warenaustausch, industrielle Verarbeitung, Sicherheit, Klima, Freizeit und als Expansionsraum der Menschheit schlechthin, stellt sich an der Schwelle des Jahrhunderts als eine große Herausforderung dar, insbesondere für das sich seiner maritimen Interessen bewusst werdende Europa. …“

Nachtrag:

Nach Insolvenz und Konkurs, ob nun fahrlässig oder nicht, ist das Gelände der Vegesacker Werft nicht verwaist. Vegesack und Lemwerder bilden inzwischen das größte Spezialschiffbauzentrum der Welt. Denn große Stahlplatten zusammenschweißen können Asiaten nicht besser, aber deutlich billiger. Und deshalb freuen sich die Vegesacker über jeden, der sich die schönsten und luxuriösesten MEGA-Yachten der Welt leisten und sie in dieser Region in Auftrag geben kann.

Was es nicht mehr gibt, die Kolonnen von Schweißern, Reinigern, Konservierern und Malern. Und die Arbeit des traditionellen Schiffbauers hat sich weitgehend erledigt, weil die Außenhülle der Yachten zumeist in Nordosteuropa gefertigt wird. Deshalb gehört auch der folgende Spruch inzwischen in die Kiste der maritimen Traditionen:

Genauso wie der Nordbremer nicht „in die Stadt“ sondern „nach Bremen“ fährt, hielt sich früher die feine Unterscheidung zwischen zwei hier vorherrschenden Berufen: „Kennen Sie den Unterschied zwischen einem Schiffbauer und einem Bootsbauer? Die für den Bremer Norden eher typische Frage der vergangenen Jahrzehnte und vor der Vulkanpleite 1997. In dieser Zeit bestimmten die Schiffbauer die bremische Seite der Weser, die Bootsbauer nutzen zumeist die Fähre ins niedersächsische Lemwerder oder nach Bardenfleth und Motzen zu den Spezialschiffbauwerften. Die gängige Antwort wies darauf hin, dass der Spalt zwischen zwei Kabinenschränken vom Schiffbauer mit einer dekorativen Leiste verschlossen wird. Das wäre beim Bootsbau, so die Legende, unnötig. Der baut die Schränke schließlich passend …

von Wolfgang Kiesel

Autor des Buches: Bremer Vulkan – Aufstieg und Fall – 200 Jahre Schiffbaugeschichte

Das Bild ist ein wirkliches Unikat, wie nie wieder herstellbar: Das letzte Containerschiff, das der Bremer Vulkan vor seiner Pleite baute, steht vor dem 73 Meter hohen Bockkran, der inzwischen längst abgebaut ist. Im Vordergrund segelt die BV2 VEGESACK, ein 36 Meter langer Segellogger, das erste Schiff, das der Bremer Vulkan 1895 nach seiner Gründung ablieferte.