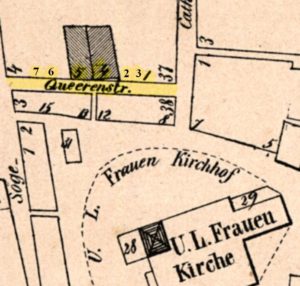

Die Queerenstraße auf einem Stadtplan von 1861.

Schraffiert sind die Grundstücke 4 und 5: zwei Packhäuser.

Quelle: SuUB

Gaststätten-Lexikon: Die Liebfrauen-Gaststätte an der Queerenstraße (1903 bis 1945)

Dieses Motiv besticht noch heute: Auf einer alten Ansichtskarte von 1928 sind mehrere Dutzend adrett gekleidete Damen und Herren zu sehen, die hinter einem Riesenstör von beachtlichen Ausmaßen posieren. Der Schauplatz der Aufnahme ist die heute längst vergessene Liebfrauen-Gaststätte.

Die Liebfrauen-Gaststätte lag von 1903 bis 1945 an der Queerenstraße, die von der Katharinenstraße zur Sögestraße verläuft. Obwohl die Queerenstraße sehr zentral liegt, wird sie kaum beachtet. Dabei ist sie eine der sehr alten Straßen. Der Straßenname kommt aus dem Niederdeutschen. Queeren oder auch Quernen, das sind Hand-Drehmühlen zur Mehl und Grützherstellung. Diese Mühlen wurden im 14. Jahrhundert in der Queerenstraße von Steinhauern, Querner genannt, angefertigt.

Nachdem der Straßenname ausführlich gedeutet wurde, liegt der Gaststättenname auf der Hand: Er ist der benachbarten Liebfrauenkirche entlehnt.

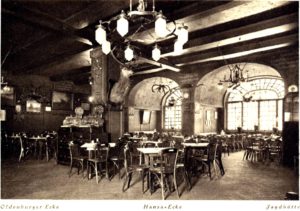

Rustikal: Blick in die Liebfrauen-Gaststätte.

Quelle: Ansichtskarte 1927, Sammlung Eßmann

Im Jahre 1903 zog die erste Liebfrauen-Gaststätte in das Haus an der Queerenstraße 2 ein. Ab 1905 ist auch das Nachbarhaus Nr. 3 belegt. Um 1910 werden die Packhäuser an der Queerenstraße aufgegeben, 1912 entsteht ein Neubau für die Liebfrauen-Gaststätte auf den Grundstücken 4 und 5.

Das Gebäude der Liebfrauen-Gaststätte an der Queerenstraße 4/5 wurde bei einem Luftangriff während des Zweiten Weltkrieges zerstört. Auf den Grundstücken Queerenstraße entstand in den 1950er Jahren ein Gebäude der Bremer Landesbank. Dieses Gebäude sowie das ehemalige Astoria wurden 1994 abgerissen. 1998 eröffnete in einem neu erbautem Gebäude der Bremer Landesbank das „König-Kontor“ an der Queerenstraße 1-4. Um 2004 startete an gleicher Stelle das Restaurant Delano. Heute ist dort das „Q1 – Metropolitan kitchen & bar“ beheimatet.

von Peter Strotmann

Blick in die Liebfrauen-Gaststätte: Ein Riesenstör wird präsentiert.

Quelle: Ansichtskarte 1928, Sammlung Jantzen