Vor 100 Jahren startete Dompastor Otto Hartwich die Hetzkampagne gegen die „schwarze Schmach“

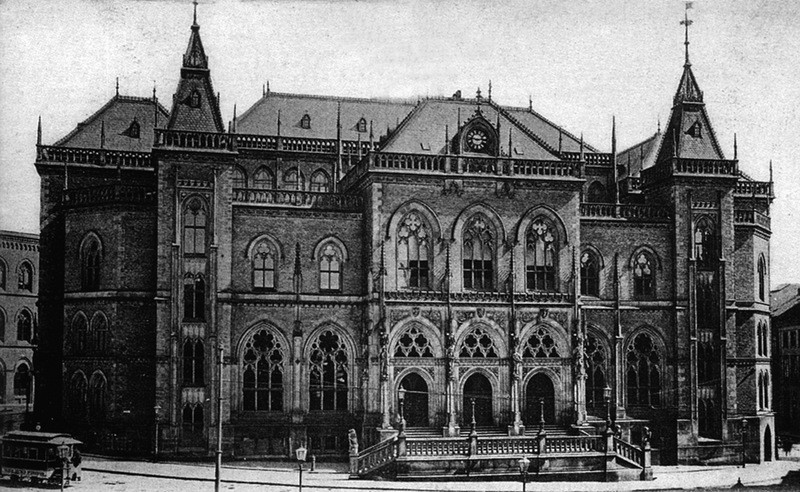

Für die französischen Besatzungssoldaten im Rheinland hatte Dompastor Otto Hartwich kein gutes Wort übrig. Die Okkupationsarmee setze sich zu 80 Prozent aus Farbigen zusammen, „also bewaffneten Wilden“, rief der Geistliche am 20. Juni 1920, einem Sonntag um kurz nach 12 Uhr, den 4000 Teilnehmern einer Protestkundgebung in der Neuen Börse zu. Die Folge lag für ihn auf der Hand: „Bestialitäten gegen deutsche Frauen und Mädchen“. Diesen „unerhörten, fortgesetzten Sittlichkeitsverbrechen der farbigen Truppen“ müsse unverzüglich Einhalt geboten werden – durch ihre sofortige Entfernung. Den Kampf dafür erhob Hartwich zu einer zivilisatorischen Mission. „Ganz Deutschland und die ganze Kulturwelt muß zu der schwarzen Schmach Stellung nehmen, denn es handelt sich um eine Kulturfrage.“

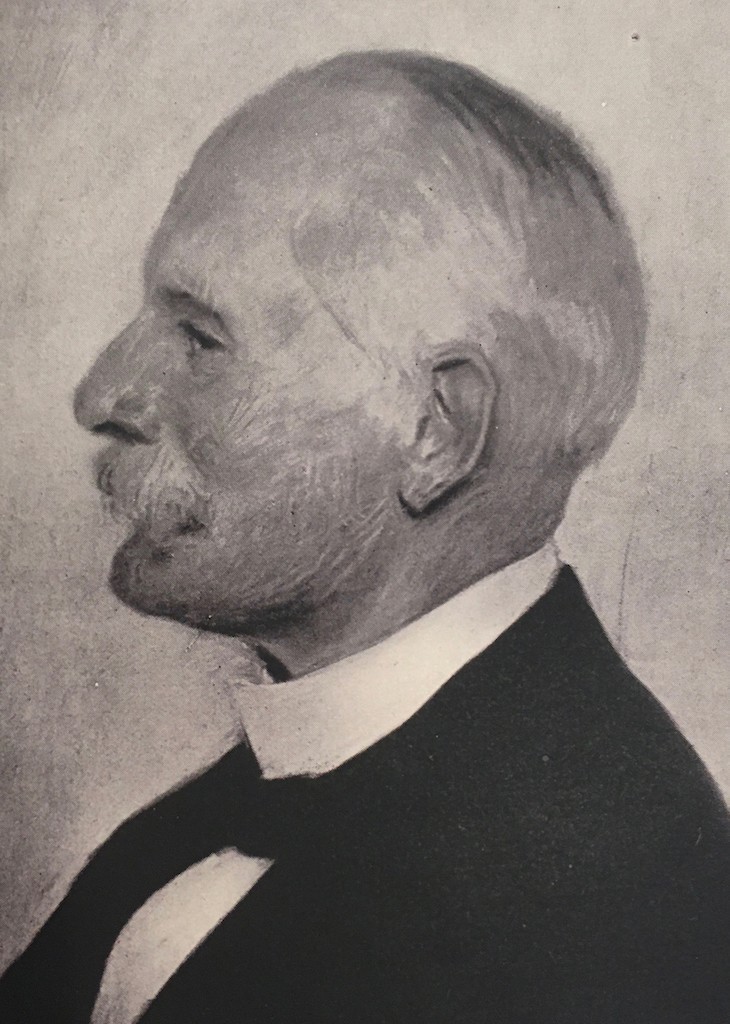

Stieß die Hetzkampagne gegen die „schwarze Schmach“ an: Dompastor Otto Hartwich.

Quelle: Gemälde von Fritz Mackensen, aus: Otto Hartwich, Aus der Schmiede des Glücks, Bremen 1924.

Als der streitbare Prediger gleich nach dem Kirchgang gegen afrikanische Soldaten in der französischen Armee zu Felde zog, hatte sich das böse Wort von der „schwarzen Schmach“ schon längst in den Köpfen der Menschen in Deutschland festgesetzt. Daran hatte der damals 39-Jährige maßgeblichen Anteil: weniger als Pastor, sondern weit mehr als Vorsitzender des in Bremen gegründeten Deutschen Volksbunds „Rettet die Ehre“. In seinen Schriften rühmte er sich, das rassistische Schlagwort überhaupt erst erfunden zu haben. „Jedenfalls stammt der heute weltbekannte Ausdruck ‚Schwarze Schmach‘ von mir“, teilte er 1924 sehr unbescheiden in einem Aufsatz über den Volksbund mit.

Merkwürdig harmlos klingt unterdessen, was in der „Bremischen Biographie“ über Hartwich zu lesen ist. Er habe ein „unbestechliches, mit großer Güte gepaartes Gerechtigkeitsgefühl“ gehabt, heißt es aus der Feder eines Pastorenkollegen. Nicht zu bestreiten ist: Hartwich war ein bedeutender Mann in der Bremischen Evangelischen Kirche (BEK), von 1926 bis 1932 agierte er sogar als ihr Schriftführer, mithin als ihr geistliches Oberhaupt. In theologischer Hinsicht zählte er zu den Liberalen, nicht zu den Orthodoxen. Zudem engagierte er sich in der Freimaurerloge „Zum Ölzweig“. Eigentlich keine unsympathischen Züge. Doch als Vorsitzender des Volksbunds „Rettet die Ehre“ war der Theologe zweifellos ein geistiger Brandstifter. Farbige betrachtete er als „Glieder niederer Menschenrassen sowie niederer religiös-sittlicher Denkweise und brutaler Naturtriebe“.

Ein Aufschrei der Empörung

Doch wie kam es überhaupt dazu, dass die „schwarze Schmach“ zu einem der erfolgreichsten Slogans in den Jahren der Weimarer Republik avancierte? Der Aufschrei der Empörung war nicht gleich nach Beginn der Rheinland-Besetzung im Januar 1919 zu hören. Vermutlich, weil der Fokus der Öffentlichkeit zunächst auf den inneren Unruhen in Deutschland lag, dann auf dem umstrittenen Friedensvertrag von Versailles, dem so viel geschmähten „Schanddiktat“. Als „Rettet die Ehre“ in der zweiten Jahreshälfte 1919 aktiv wurde, spielte die anti-schwarze Propaganda noch keine Rolle. Laut Hartwich war die erste Tat des Bundes „die Organisation des deutschen Volkswiderstandes“ gegen die Auslieferung deutscher Kriegsverbrecher.

Erst danach gerieten die afrikanischen Soldaten ins Visier einer breit angelegten Hetzkampagne, die nicht nur, aber auch von Bremen aus gesteuert wurde. Als Initialzündung gilt ein Zwischenfall im Frühling 1920, bei dem mehrere deutsche Zivilisten ums Leben kamen. Mit einer ausgedehnten Korrespondenz und der Verbreitung von Propagandabroschüren versuchte der Volksbund, die öffentliche Meinung in seinem Sinne zu beeinflussen. Ein Bestreben, das Erfolg hatte: Zahlreiche Zeitungsartikel und Kundgebungen befassten sich mit der „schwarzen Schmach“. Ihren Höhepunkt erreichte die Kampagne in den Jahren 1920/21 und flaute bis zum Ende der französischen Rheinland-Besetzung im Juni 1930 nie ganz ab.

Schauplatz der Kundgebung gegen die „schwarze Schmach“: die Neue Börse am Marktplatz.

Quelle: Staatsarchiv Bremen

Die neue, auch von der Reichsregierung unterstützte Bewegung hatte Anhänger in allen Parteien, nur die radikalen Linken verweigerten sich. Sogar Reichspräsident Friedrich Ebert (SPD) schlug sich auf die Seite der rassistischen Eiferer. Nachdem Frankreich wegen ausbleibender Reparationszahlungen auch noch das Ruhrgebiet besetzt hatte, geißelte Ebert im Februar 1923 „die Verwendung farbiger Truppen niederster Kultur als Aufseher“ über die rheinische Bevölkerung.

Innerhalb weniger Monate machte der Slogan auch international eine erstaunliche Karriere. Man erfreue sich eines „weitgehenden Verständnisses bei allen kaukasischen Völkern der Erde“, frohlockte Hartwich. Kaukasisch – damit waren hellhäutige Menschen gemeint. Vor allem in England, aber auch in den Niederlanden und in Schweden, sogar in Südamerika und den USA wurde die griffige Formel zu einem populären Kampfbegriff.

Enthält ein ganzes Kapitel zum Volksbund „Rettet die Ehre“: die Hartwich-Autobiografie von 1924.

Quelle: Otto Hartwich, Aus der schmeides Glücks, Bremen 1924.

Dabei entstanden kuriose Konstellationen. Nicht nur, weil sich plötzlich Kriegsgewinner mit dem Kriegsverlierer solidarisierten. Sondern auch, weil fortschrittliche Köpfe wie der englische Labour-Politiker Edmund Dene Morel der Kampagne beisprangen. Noch zu Beginn des Jahrhunderts hatte er gegen die Gräuel in Belgisch-Kongo protestiert, nun attackierte er mit seinem Pamphlet „The Horror on the Rhine“ die französische Besatzungspolitik. Dabei machte sich Morel die Argumente der deutschen Wortführer der Kampagne bedenkenlos zu eigen. Der natürliche Geschlechtstrieb der Schwarzen möge im Dschungel für das Überleben der Spezies seine Berechtigung haben, doch im Rheinland seien Massenvergewaltigungen die logische Folge.

Kaum anders klang Hartwich, wenn er beklagte, es sei nicht ritterlich, „Farbige in ihren ungebändigten Naturtrieben auf ein Mitvolk der kaukasischen Rasse loszulassen“. Dass die Vorwürfe faktisch nicht zu halten waren, bedarf kaum einer besonderen Beweisführung. Ihre besondere Durchschlagskraft entfaltete die Kampagne womöglich, weil sich zum gängigen Bild der Vergewaltigung und Schändung Deutschlands durch den Versailler Vertrag nun auch noch der reale Missbrauch deutscher Frauen zu gesellen schien. Hartwich witterte dahinter Methode. Eine höchst perfide Strategie, um Deutschland gleichsam zu entmannen – denn dass aus sogenannter Rassenmischung nichts Gutes erwachsen könne, galt vielen Zeitgenossen als ausgemachte Sache.

„Das ist der unglückliche politische Schachzug, den Frankreich gewollt hat. Es will unser Volk an der Wurzel, an dem Nachwuchs minimieren“, erklärte Hartwich seinen Zuhörern in der Neuen Börse. Dass Hartwich für deutsche Frauen, „die sich den Negern an den Hals werfen“, wenig Verständnis hatte, versteht sich von selbst. „Sollte ein deutsches Weib die nationale Ehre besudeln, so wäre es Zeit, die heilige Feme wieder einzuführen.“

Gedemütigtes Herrenvolk

Ein gorillaartiges Wesen mit seiner Beute: Karikatur aus dem „Kladderadatsch“ von Mai 1920 zum „schwarzen Terror in deutschen Landen“.

Quelle: Universitätsbibliothek Heidelberg

Geradezu scheinheilig beteuerte er, im Prinzip nichts gegen Farbige zu haben – nie habe man ihnen vorgeworfen, „daß sie so sind, wie sie sind“. Der Vorwurf richte sich vielmehr gegen die französische Regierung. „Wir halten es nicht für ‚zivilisiert‘, Wilde und Halbwilde zu bewaffneten Herren über ein Herrenvolk zu setzen“, erklärte Hartwich 1924 in seiner Autobiografie „Aus der Schmiede des Glücks“.

Für zahlreiche Askari, die im Ersten Weltkrieg als Kolonialsoldaten auf deutscher Seite gekämpft hatten und jetzt als Afrika-Deutsche im Reichsgebiet lebten, war die Kampagne ein Schlag ins Gesicht. Und zwar im buchstäblichen Sinne: Als einer von ihnen in Berlin zusammengeschlagen wurde, wandte sich der Afrikanische Hilfsverein im Mai 1921 mit einem offenen Brief an die Öffentlichkeit. Darin heißt es: „Wir möchten auch noch ganz besonders erwähnen, daß wir nicht die unmoralische und unkultivierte Rasse sind, wie in Deutschland jetzt allgemein behauptet wird.“