Vor 75 Jahren: Am 2. Februar 1943 kapitulierten die Reste der 6. Armee in Stalingrad

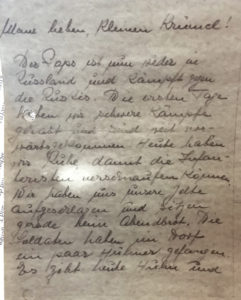

Zwei Seiten ist er lang, der Brief von Paul Dinné an seine „lieben, kleinen Krümel“. Der Papa sei nun wieder in Russland und kämpfe „gegen die Ruskis“, teilte er seinen beiden Söhnen mit. Für den damals 34-Jährigen war es nach seinem Urlaub sofort wieder an die vorderste Front gegangen. „Die ersten Tage haben wir schwere Kämpfe gehabt und sind weit vorwärtsgekommen.“ Ebenfalls eine Mitteilung wert: der neue Regimentshund, der den Namen „Stalin“ erhalten habe. Über den Humor seines Vaters kann Olaf Dinné noch heute lachen. Er hat ihn als „sehr milden Menschen“ in Erinnerung, als einen Mann, dem seine Familie über alles ging.

Der auf grobem Papier geschriebene Brief war das letzte Lebenszeichen des Paul Dinné. Verfasst hat er die Nachricht am 1. Juli 1942. Vom gleichen Tag stammt auch der letzte Eintrag in seinem Taschenkalender. Sein Sohn blättert in dem kleinen, braunen Büchlein. „Danach kommt nichts mehr“, stellt er nüchtern fest. Nur noch gähnende Leere, wo zuvor immer ein paar Bleistiftzeilen gestanden hatten.

Als Panzerjäger gehörte Paul Dinné zu jenen Wehrmachtstruppen, die am 28. Juni 1942 in Marsch gesetzt wurden, um in Richtung Stalingrad vorzustoßen. Seine Einheit näherte sich der Stadt von Nordwesten, stieß dabei aber auf erbitterten Widerstand der Roten Armee. Zu diesem Zeitpunkt lag die Wolga-Metropole mit ihren knapp 450.000 Einwohnern noch in weiter Ferne, rund 400 Kilometer trennten die deutschen Angreifer von ihrem Ziel. „Aber es war klar, wohin es gehen sollte“, sagt Olaf Dinné.

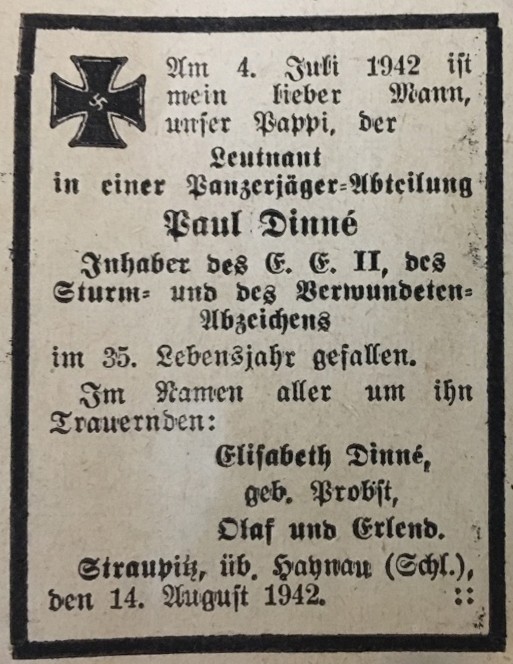

Vielleicht blieb seinem Vater einiges erspart. Die deutsche Sommeroffensive hatte kaum begonnen, sie war erst eine Woche alt, als Paul Dinné im Kampf gegen Sowjetsoldaten sein Leben ließ. „Ein Bauchschuss hat ihn getroffen. Er wurde sogar noch operiert, war aber nicht mehr zu retten“, berichtet sein Sohn. Am 4. Juli 1942 starb Leutnant Dinné im Lazarett Wetrowka.

Zweifel am „Endsieg“

Olaf Dinné war damals gerade mal sechs Jahre alt. An seinen Vater hat der bekannte Politaktivist, der Dutschke-Freund und Mitbegründer der Bremer Grünen durchaus noch lebhafte Erinnerungen. Nicht vergessen hat er einen Streit zwischen seinen Eltern nach der deutschen Schlappe vor Moskau im Winter 1941. Schon damals äußerte seine Mutter Zweifel am „Endsieg“ und erntete damit einen Tadel ihres Gatten. Defätistische Gedanken wollte er nicht dulden, für ihn war der Kampf gegen die vielgeschmähten „Bolschewisten“ auch eine persönliche Sache. „Als es gegen Russland ging, hat er sich sofort gemeldet.“

Sein Groll nährte sich vom gewaltsamen Tod seines Vaters, des Großvaters von Olaf Dinné. Der stand in Diensten des Zaren und wurde bald nach der Oktoberrevolution im April 1918 in der Hauptstadt Petrograd erschossen, dem heutigen St. Petersburg. Bis zuletzt hegte Paul Dinné deshalb Rachegefühle, ein starkes persönliches Motiv. Wobei es wie eine bittere Ironie des Schicksals wirkt, dass er als Spross eines zaristischen Spitzenbeamten in Russland das Licht der Welt erblickte und wie sein Vater in Russland ums Leben kam.

Weil das beim Vormarsch auf Stalingrad geschah, habe Stalingrad in der Familie immer „eine große Rolle gespielt“, erklärt Dinné. Man kann sich vorstellen, wie er als kleiner Steppke die weitere Entwicklung verfolgte, nachdem Mitte August 1942 die Todesnachricht eingetroffen war. „Die Schlacht um Stalingrad hat mich als Junge unglaublich beeindruckt und gefesselt“, erinnert sich der 82-Jährige. „Dauernd hockten wir vor dem Volksempfänger und hörten, was da los war.“

„Heroischer Widerstand“: Titel der Bremer Nachrichten vom 24. Januar 1943.

Quelle: Staats- und Universitätsbibliothek

Freilich sprudelten die Meldungen nur so lange, wie die 6. Armee gut vorankam. Anfangs schien die Einnahme der Stadt nur eine Frage der Zeit zu sein. Immer weiter stießen die deutschen Truppen vor, auch der hartnäckigste Widerstand schien sie nicht stoppen zu können. Am 8. November 1942 tönte Hitler bei seiner traditionellen Rede im Münchener Löwenbräukeller, bis auf ein „paar ganz kleine Plätzchen“ sei Stalingrad eingenommen.

Damit hatte er sogar recht, nur am Wolgaufer hielt die Rote Armee noch einen winzigen Streifen gegen die deutschen Angriffe. Doch das Blatt wendete sich, als die Rote Armee nur wenig später eine Gegenoffensive einleitete. Innerhalb kürzester Zeit wurden die Verteidigungsstellungen der verbündeten rumänischen Truppen durchbrochen, ab dem 22. November 1942 waren die deutschen Truppen eingekreist. Und das in einem riesigen Kessel, der nicht nur die Stadt Stalingrad, sondern auch das nähere Umland umfasste – eine Operation, die sehr an die erfolgreichen Kesselschlachten unter umgekehrten Vorzeichen erinnerte.

Die deutsche Propaganda schweigt

Die erfolgreiche Zangenbewegung verschlug der deutschen Propaganda die Sprache. Von Stalingrad war fortan immer weniger die Rede, nur von sowjetischen Einbrüchen im Bereich der Flüsse Don und Wolga. Doch wer die Wehrmachtsberichte richtig zu lesen verstand, konnte sich sehr wohl einen Reim auf den neuen Frontverlauf machen. Zumal auch die Stalingradkämpfer selbst keinen Hehl aus ihrer Situation machten und in zahllosen Feldpostbriefen darüber berichteten.

So richtig ernst nahmen die Soldaten ihre Lage zunächst noch nicht. Mit der schon fast lässigen Ortsangabe „im Kessel“ überschrieb ein Arzt am 26. November 1942 seinen Brief. Und fuhr fort: „Wir rennen nicht gegen die Kesselwand, sondern sind friedlich, wehren ab und warten ab, was unser Führer befiehlt.“ Dass den Russen schon bald das gleiche Schicksal blühen konnte wie jetzt ihnen, hielt der Mediziner keineswegs für ausgeschlossen. „Vielleicht endet es mit einem Kessel, in dem wir die Wand sind und nicht der Inhalt.“

Doch der Optimismus erwies sich als verfehlt. Kurz vor Weihnachten 1942 scheiterte der Versuch, eine Verbindung zu den Eingeschlossenen herzustellen: 48 Kilometer vor dem Kessel blieben die deutschen Panzer stecken. Da die Luftbrücke die 6. Armee nur unzureichend versorgen konnte, spitzte sich die Lage auch ohne russische Geländegewinne zusehends zu, die deutschen Soldaten hungerten und froren. Ab dem 10. Januar 1943 rollten die Russen den Kessel dann Stück für Stück auf, es begann das schaurige Finale.

Stalingrad als „Opfer und Verpflichtung“: Titel der Bremer Nachrichten vom 4. Februar 1943.

Quelle: Staats- und Universitätsbibliothek

Spätestens jetzt musste auch die deutsche Presse anders mit Stalingrad umgehen. Mit der Wahrheit noch länger hinter den Berg zu halten, hielt Propagandaminister Joseph Goebbels nicht für ratsam. Wie sich der Zungenschlag in den Zeitungen änderte, ist an der Berichterstattung der „Bremer Nachrichten“ abzulesen. Zu Jahresbeginn wurde den Lesern noch Hoffnung auf einen glimpflichen Ausgang der Schlacht um Stalingrad gemacht, von erfolgreichen Gegenstößen und schweren Sowjetverlusten war die Rede.

Schon deutlich zurückhaltender wirkten indessen die Meldungen in der Ausgabe vom 23. Januar 1943. Der Titelaufmacher konstatierte nun plötzlich eine „unvergleichliche Härte im Ringen um Stalingrad“, eher kleinlaut war von der „Fortdauer der heldenmütigen Abwehr“ die Rede. Nach Siegeszuversicht klang das nicht mehr, behutsam sollte die Leserschaft nach Vorgaben aus Berlin auf die Niederlage vorbereitet werden. Nur einen Tag später titelte die Zeitung: „Heroischer Widerstand unserer Stalingrad-Kämpfer“ – und ließ im gleichen Atemzug wissen, für die Heimatfront sei nunmehr die „Zeit der Bewährung“ gekommen. Damit kündigte sich schon die Mobilisierung sämtlicher Ressourcen im „totalen Krieg“ an, den Goebbels in seiner berüchtigten Sportpalastrede am 18. Februar 1943 proklamierte.

Pathetische Wortfindungen

In den letzten Tagen vor der Kapitulation der eingeschlossenen Truppen häuften sich die pathetischen Wortfindungen. Am 26. Januar hieß es, die 6. Armee habe sich „unsterbliche Ehre“ an die Fahnen geheftet, tags drauf berichteten die Bremer Nachrichten von „heroischem Widerstand auf engstem Raum“. Rund 100.000 deutsche Soldaten hatten bis dahin in Stalingrad ihr Leben verloren, ein gewaltiger Blutzoll. Angesichts dessen wirkt Goebbels’ Tagebucheintrag vom 31. Januar wie blanker Hohn. Über das Befinden Hitlers hielt er fest: „Er klagt nur darüber, daß er sich gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe fühlt.“

Was schon längst erwartet und befürchtet worden war, wurde den Lesern der Bremer Nachrichten dann am 2. Februar 1943 mitgeteilt: „Südgruppe von der Übermacht überwältigt.“ Als auch der Widerstand der Nordgruppe erloschen war, kam die Zeit für ein Fazit. Das Propagandaministerium gab dabei die Linie vor – die Niederlage an der Wolga sollte so etwas wie eine Trotzreaktion hervorrufen. Und nebenbei Deutschland verstärkt als Schutzmacht des Abendlandes, als Bollwerk Europas gegen den „Bolschewismus“ dargestellt werden. „Stalingrad – Opfer und Verpflichtung“ lautete die Schlagzeile am 4. Februar 1943.

Wenig später war sogar von einem „Gesetz von Stalingrad“ die Rede. Womit ganz bewusst eine Parallele zu den Spartanern gezogen wurde, die bei den Thermopylen „wie das Gesetz es befahl“ vor der persischen Übermacht nicht zurückgewichen waren. Stalingrad also als Heldenstück, als Ausdruck nibelungenhafter Opferbereitschaft. Wenn schon die Katastrophe nicht abzuwenden war, wollte sich Goebbels wenigstens die Deutungshoheit sichern.

Ob ihm das glückte, darf bezweifelt werden. Mit der Niederlage von Stalingrad war der deutsche Nimbus der Unbesiegbarkeit endgültig dahin. Von vielen Menschen wurde Stalingrad als Kriegswende empfunden, als Anfang vom Ende des deutschen Schlachtenglücks. Die NS-Propaganda dürfte daran ihren unfreiwilligen Anteil gehabt haben – war doch anfangs gern suggeriert worden, an der Wolga entscheide sich der „Russlandfeldzug“.

Wenigstens das sollte sich als zutreffend erweisen, wenn auch in einem anderen Sinne als gemeint.

von Frank Hethey

Erinnerungen an ein ausgelöschtes Leben: Fotos und Dokumente von Paul Dinné.

Quelle: Bestand Olaf Dinné