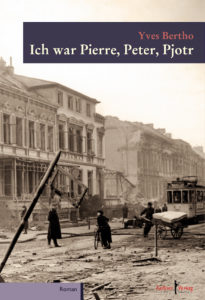

Autobiografischer Zwangsarbeiter-Roman von Yves Bertho erstmals in deutscher Übersetzung erschienen / Erstaunlich viel Bewegungsfreiheit im kriegszerstörten Bremen

Woran denken Sie, wenn Sie an Zwangsarbeiter im Zweiten Weltkrieg vor Augen haben? Vermutlich an KZ-Häftlinge oder Häftlinge aus Arbeitslagern, die meist vor den Toren der deutschen Städte als Opfer des Nationalsozialismus zu Tode kamen oder als Überlebende lebenslang durch Traumata gezeichnet sind.

Und woran denken Sie, wenn Sie sich Bremen in den 1940er Jahren vergegenwärtigen? An Hunger und Bombenangriffe, an den U-Boot-Bunker Valentin? Vermutlich denken Sie nicht an den Alltag in diesen Jahren, an Straßenbahnfahrten, Weinproben im Ratskeller, Kinobesuche oder Tanzabende. Und vermutlich denken Sie auch nicht daran, dass in den Straßenbahnen und Cafés direkt neben Ihnen jene Zwangsarbeiter sitzen, die ihren Feierabend genießen und mit Wein anstoßen oder das Tanzbein schwingen.

Im autobiographischen, von Helga Bories-Sawala und Johann-Günther König herausgegebenen Roman „Ich war Pierre, Peter, Pjotr“ des französischen Autors Yves Bertho aber wird genau dies geschildert: Das Leben des französischen Zwangsarbeiters Pierre, der sein Jura-Studium abbrechen muss und nach Bremen verschleppt wird. Von September 1943 bis August 1944 lebt der Zwanzigjährige in der Hansestadt und verrichtet seine Arbeit in den Francke-Werken in der Bremer Neustadt. Nach Feierabend lebt, tanzt und vergnügt sich Pierre und verliebt sich in eine deutsche Frau. Und ihn umgibt die zweite Hauptfigur des Romans: das Bremen der 1940er Jahre.

Bertho lässt seinen Helden laufen und flanieren

Bertho lässt seinen Helden durch die Straßen und über Plätze Bremens laufen und flanieren, recherchiert sogar für den Roman in den 1970er Jahren im Staatsarchiv Straßennamen, Straßenbahnlinienverläufe und Fußwege nach.

Doch die Stadt ist weitaus mehr als nur bloße Kulisse und der Roman mehr als eine dokumentarische Abbildung der Häuserfassaden und Straßenführung.

Die Stadt speichert Ereignisse in Form von rußbeleckten Häusern nach Bränden und Angriffen, durch sie wabern Abwehrnebel gegen feindliche Fliegerangriffe und in ihr stehen jene Fabrikhallen, in denen u.a. die Zwangsarbeiter eingesetzt sind. Der Krieg zeigt sich in der Zerstörung der Gebäude, insbesondere aber in der Entvölkerung der Stadt – man hatte alle Männer an die Front und Kinder aufs Land schicken lassen – und in der Bevölkerung der Stadt mit Zwangsarbeitern vieler Nationen.

Pierre begegnet Franzosen und Russinnen, der findigen Madame Blanche, die einen wichtigen Teil des bremischen Schwarzmarkts kontrolliert, Italienern und Polen. In diesem Roman folgt man dem Blick des Fremden auf die eigene Heimat.

Doppelt fremde Heimat

Doch diese Heimat ist doppelt fremd: einmal in der historischen Distanz, die eine Stadt zeigt, die es heute nur noch in Spuren gibt; und einmal in der erzählten Zeit der 1940er Jahren, in der Bremen eine Stadt von Fremden ist.

Bleibende Schäden: Im August 1944 verwandelte ein alliierter Bombenangriff den Bremer Westen in eine Trümmerwüste. Aus der Luft eröffneten sich die Dimensionen der Verwüstung in Walle. Der Blick geht in Richtung Zentrum mit dem Hochbunker Zwinglistraße zwischen Utbremer Straße (links) und Wartburgstraße.

Quelle: Imperial War Museum

Pierre beschreibt dies alles mit einem eher neutralen Blick: Er nimmt all die Kriegsspuren wahr, ohne dass sich für ihn ein bedrohliches Gefühl der Erschütterung, der Erinnerung oder der Verzweiflung einstellt.

Diese Beobachterposition zeigt sich besonders deutlich im dramatischen Höhepunkt des Romans im letzten Kapitel. Es schildert Pierres Erlebnisse in der Nacht der größten Zerstörung Bremens im Zweiten Weltkrieg vom 18. auf den 19. August 1944, in der britische Bomber die Innenstadt und weite Teile des Bremer Westens in Schutt und Asche legen.

Pierre ist in Ingrids Wohnung, als der Angriff kommt. Er beschreibt die Zerstörung der Wohnung, das Abheben des Daches und die Verwüstungen in den Nachbarhäusern, und gleichzeitig wird die körperlich-erotische Annäherung zwischen ihm und seiner angebeteten Frau auf dem mit Glasscherben übersäten Parkettboden angedeutet.

Der Roman legt Zeugnis ab von einem untergegangenen Bremen

Der Roman ist eine Überlagerung vieler Texte: Er ist Stadtroman, Entwicklungsroman, Liebesroman, Kriegsroman und autobiographischer Roman zugleich.

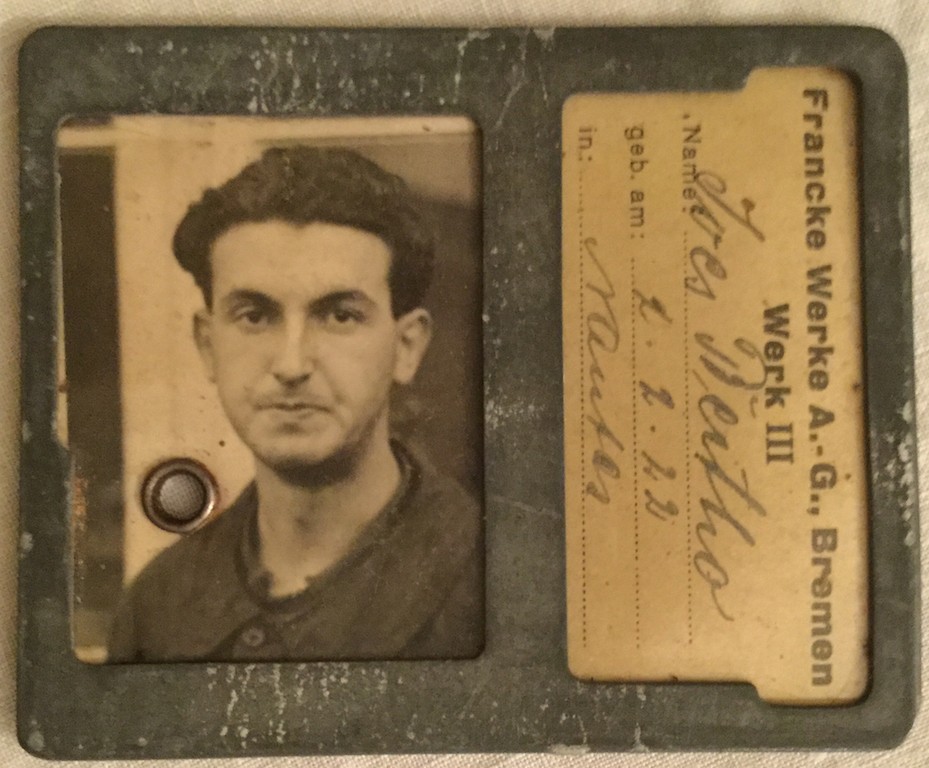

Erlebte Bremen auch als lebenhungriger junger Mann: Yves Bertho als damals 20-jähriger Zwangsarbeiter.

Bildvorlage: Kellner-Verlag

Er legt Zeugnis ab von einem Bremen, das es so heute nicht mehr gibt und das nicht nur die Kulisse für den Kriegsalltag, sondern auch das Tableau für die Zerstörungen im Krieg ist.

Wenn dieses bremische Lokalkolorit aber die Stärke des Romans wäre, dann wäre nicht zu erklären, warum er in Frankreich in den 1970er Jahren so ein Aufsehen erregt hat, warum er zwei Literaturpreise bekam und nicht zuletzt den berühmten Regisseur Jean-Luc Godard zu Plänen einer Literaturverfilmung inspirierte.

Tatsächlich ist der Roman fesselnd, weil er das Grauen unter der Oberfläche (oder aus dem Himmel) beschreibt.

Wie nebenbei versteckt man sich für eine gewisse Zeit in einem Schutzbunker, um den Fliegeralarm zu überstehen; wie nebenbei sind Ausländer Teil des Stadtbildes auf den Straßen und in den Straßenbahnen, wie nebenbei sind sie jene Mannschaft, die Fließbänder in Fabriken, Montagehallen in Werften, ja sogar die Straßenbahnen selbst am Laufen halten.

Der Krieg ist nicht nur an der Ostfront oder am Himmel, er sitzt neben einem im Kino, flirtet abends in den Lokalen oder an freien Tagen mit BDM-Mädchen am Reedeich.

Schwierig aufrecht zu erhaltene Trennung im Kriegsalltag

Die Trennung zwischen Normalität und Kriegshandlungen, zwischen Deutschen und Ausländern, zwischen Freunden und Feinden ist nur schwierig aufrecht zu erhalten. Erst recht bei Zwangsarbeitern aus Westeuropa, die längst nicht so strikten Bestimmungen unterworfen waren wie die „rassisch minderwertigen“ Ostarbeiter.

Bedeutende Unterschiede gab es auch mit Blick auf den Einsatzort: Auf dem Land lebte es sich in der Regel besser als in der Stadt, sogar Ostarbeiter saßen dort oft genug an einem Tisch mit der Bauernfamilie, obschon das eigentlich nicht gestattet war. Auf die komplexe Geschichte des Zwangsarbeitereinsatzes geht die Historikerin Helga Bories-Sawala in ihrem Begleitwort ein.

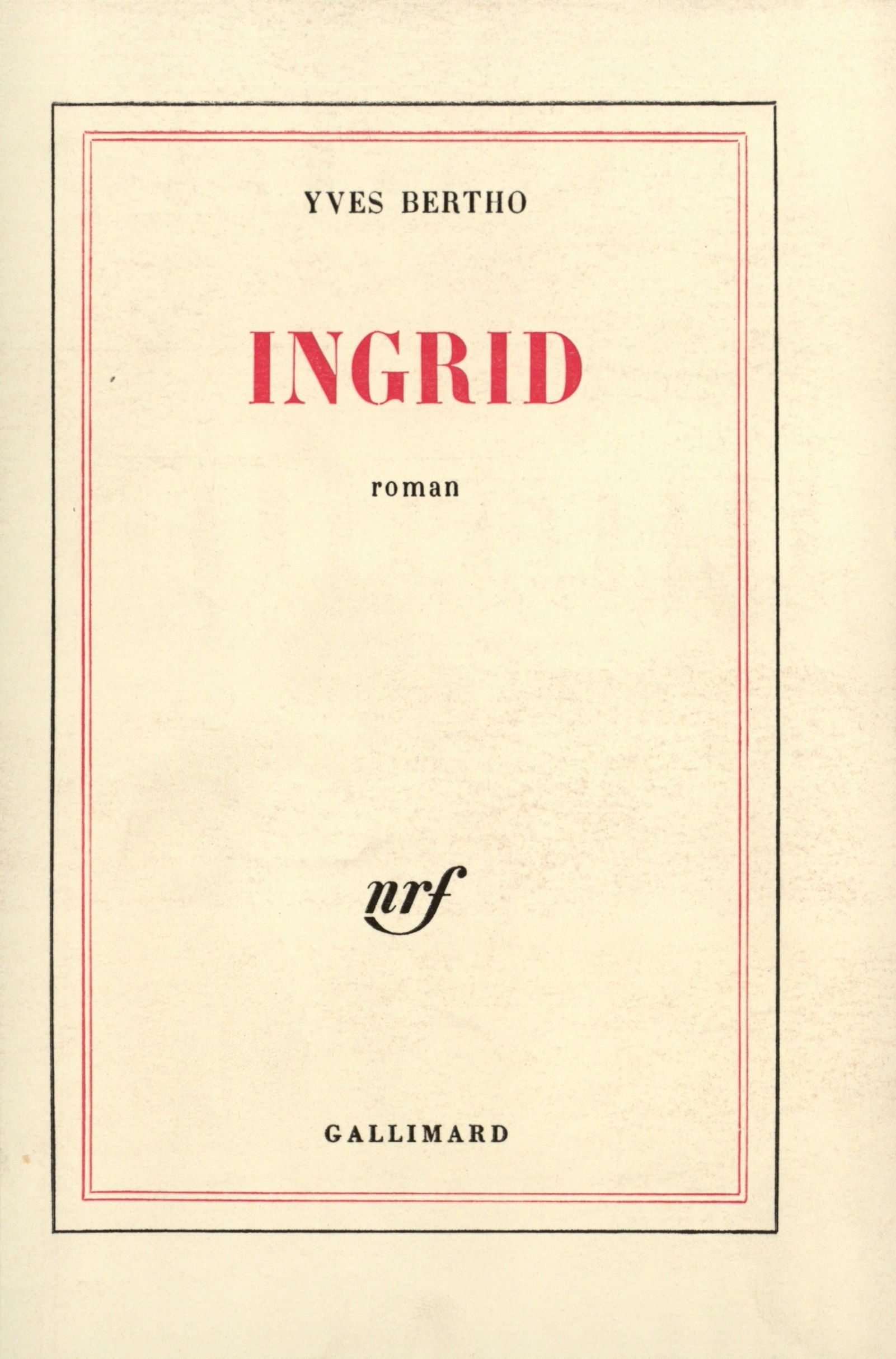

Ein großer Erfolg in Frankreich: die Originalausgabe von 1976 unter dem Titel „Ingrid“.

Bildvorlage: Kellner-Verlag

Für die heutige Rezeption besonders verstörend ist die naive, selbstbezogene Feierlaune, mit der der Protagonist Pierre durch Bremen mäandert. Weder ist er der unterjochte Zwangsarbeiter, der sich vor Sehnsucht nach seiner Heimat verzehrt, in Verstecken und existenzieller Bedrohung leben muss, noch ist er der assimilierte Kollaborateur. Pierre ist weder Opfer der Nazikriegsverbrechen noch sympathisiert er mit den Tätern.

Das ist es, was den Roman reich macht. Die Beschreibung eines jungen Mannes, der kein Zeugnis für eine Gruppe von Menschen ablegen will, der nicht anklagen noch schweigen will, sondern der in den Alltag und die Abgründe der 1940er Jahre in Bremen einführt.

Das Verdienst des Romans ist die Aufarbeitung eines Themas, das zum Erscheinungstermin der französischen Originalausgabe 1976 und vielleicht bis heute noch nicht richtig erfasst und aufgearbeitet worden ist: das alltägliche Leben mit dem Grauen des Zweiten Weltkriegs. In dem Roman wird dem im kulturellen Gedächtnis bis heute verankerten Zwangsarbeiter als KZ-Häftling ein Typ Zwangsarbeiter an die Seite gestellt, der die zum Klischee geronnenen Opferbilder irritiert.

Nicht der Stereotyp des Zwangsarbeiters

Pierre entspricht nicht dem Stereotyp des Zwangsarbeiters, sondern ist in erster Linie ein junger Mann, der seine eigenen Überlebenslinien in Bremen zeichnet – mit jugendlicher Naivität, mit einer Lebenslust, die gerade kein Statement gegen die Verschleppung und den Arbeitseinsatz sein will, sondern dem Kriegsgrauen einen Feierabend abringt.

Es sind diese Individualisierung des Romanhelden und zugleich der autobiographische, auf Authentizität zielende Duktus des Textes, die den Übersetzer, Rolf Sawala, dazu bewogen, den Titel der französischen Ausgabe gravierend zu verändern. Heißt Berthos Roman im Original nach der angebeteten deutschen Offiziersgattin „Ingrid“ und erzielt einen (insbesondere für die französische Leserschaft) nahezu hörbaren Verfremdungseffekt, so lenkt nun der deutsche Titel „Ich war Pierre, Peter, Pjotr“ den Blick auf den Protagonisten. Diese dem Romantext als Zitat entnommene Selbstbeschreibung der Hauptfigur schien dem Übersetzer – und im Übrigen auch der Tochter des 2013 verstorbenen Autors – eine adäquate Lösung, denn sie macht gleichzeitig auf die Hauptfigur wie auf die vielen Zwangsarbeiter anderer Nationalitäten aufmerksam.

Dennoch: Literarisch vermag der Roman die Rezensentin nicht zu überzeugen. Die Sätze kommen oftmals hölzern und unbeholfen daher, dann wieder ambitioniert und metaphorisch überladen.

Das macht auch die Übersetzung des Romans zu einer ungemein schwierigen Aufgabe, und lässt die Unbeholfenheit im stilistischen Ausdruck im Französischen noch in der deutschen Ausgabe durchscheinen.

Aber das Lokalkolorit und das Thema sind die Verdienste des Romans, der nun 40 Jahre nach Erscheinen des französischen Originals endlich auch in deutscher Übersetzung vorliegt – in einem Bremer Verlag, mit einem Begleitwort des kürzlich verstorbenen Bürgermeisters Hans Koschnick. Die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit war ihm immer ein besonderes Anliegen, posthum erhebt er nun noch einmal seine Stimme. Eine sehr besondere Bremensie.

von Dr. Karen Struve