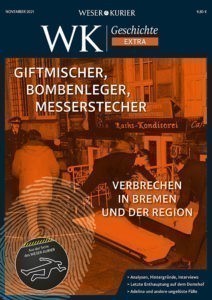

Verbechen in Bremen und der Region

Giftmischer, Bombenleger, Messerstecher

16 Kriminalfälle vom Pferderipper über den Bunkermord, Adelina und die immer noch vermisste Jutta Fuchs bis zu einem mysteriösen Vergiftungsfall sind in unserem neuen Magazin WK|Geschichte-Extra „Verbrechen in Bremen und der Region“ aufgearbeitet. Außerdem kommen eine Bremer Krimibuchautorin und ein Phantomzeichner zu Wort.

Vor 50 Jahren

Nach dem Beispiel des Hamburger Senats plant jetzt auch Bremens CDU, Links- und Rechtsradikale künftig vom Staatsdienst auszuschließen und ihnen den Zugang zu Beamtenpositionen zu verwehren. Vor Journalisten kündigte der Fraktionsvorsitzende der Union in der Bürgerschaft, Günter Klein, gestern eine entsprechende Initiative seiner Partei in Form einer Anfrage an den Senat an. (WESER-KURIER, 22./23. Januar 1972)

Hintergrund

Der Initiative der Bremer CDU hätte es wohl kaum bedurft, um den damals frisch gewählten SPD-Senat unter Führung von Bürgermeister Hans Koschnick zu Maßnahmen gegen Extremisten im Öffentlichen Dienst zu ermuntern: Nur eine Woche später, am 28. Januar 1972, beschloss die Konferenz der Länderchefs unter Vorsitz von Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) den sogenannten Radikalenerlass. Eine Verwaltungsvereinbarung, die darauf abzielte, Verfassungsfeinde aus dem Öffentlichen Dienst fernzuhalten.

Wollte keine Revolutionäre in Staatsdiensten: Bürgermeister Hans Koschnick (SPD).

Foto: Jochen Stoss

Angehende Staatsdiener mussten sich eine Überprüfung durch den Verfassungsschutz gefallen lassen. Zwischen 1972 und 1991 gerieten bundesweit 3,5 Millionen Personen ins Visier der Schlapphüte. Besonders angehende Lehrer und Hochschullehrer standen auf der schwarzen Liste. Obwohl sich der Erlass gleichermaßen gegen Links- und Rechtsextreme richtete, blieben vor allem linksgerichtete Berufsanfänger auf der Strecke. Insgesamt 2250 Bewerber wurden abgelehnt, 260 schon verbeamtete oder angestellte Staatsdiener entlassen.

Bremen bildete da keine Ausnahme: Die beschlossenen Richtlinien übernahm der Senat am 2. Februar 1972, die „Regelanfragen“ beim Verfassungsschutz begannen im August 1973. Allein bis 1975 wurden 15 Bewerber wegen Zweifel an ihrer Verfassungstreue nicht eingestellt. Am häufigsten traf es Mitglieder der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) und des Kommunistischen Bundes Westdeutschland (KBW).

Ein Paradebeispiel ist der Fall der im August 2021 verstorbenen Heidi Schelhowe, die nach mehrjährigem Rechtsstreit 1981 aus dem Schuldienst entlassen wurde. Der Vorwurf: Sie habe die Kommunistische Volkszeitung verkauft, das Organ des KBW. Später machte Schelhowe Karriere als Informatikprofessorin und Konrektorin an der Universität Bremen.

Heftig umstritten war der Radikalenerlass von Anfang an. Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Mai 1975 bewog Koschnick, von der gemeinsamen Linie abzurücken. Im Februar 1976 erklärte Koschnick im Bundesrat den Extremistenbeschluss für „obsolet“ – schon die bloße Mitgliedschaft in einer radikalen Partei sollte nicht mehr entscheidend sein. Damit war der Radikalenerlass aber noch nicht vom Tisch. Gegenüber dem „Spiegel“ betonte Koschnick, ein überzeugter Revolutionär gehöre nicht in den Öffentlichen Dienst.

Ab 1977 wurde der Beschluss in Bremen mit dem Verzicht auf die Regelanfrage schrittweise aufgeweicht. Ab Februar 1983 wurden nur noch Bewerber für hohe oder sicherheitsempfindliche Positionen überprüft. Auf rund 70 Personen schätzt man in Bremen die Zahl derer, die mit Berufsverbot oder anderen Einschränkungen konfrontiert wurden. Formal hob Bremen den Radikalenerlass erst 2012 auf.

Ahnten Böses: Am 27. Januar 1972 protestierten Gegner des drohenden

Radikalenerlasses vor dem Haus der Bürgerschaft.

Foto: Jochen Stoss