Auszüge aus dem Erlebnisbericht von Charles Jeannel (1871) über Bremen / Zusammengefasst von Peter Strotmann, Teil 2

Aber von dieser Ernsthaftigkeit im öffentlichen Gehabe, von dieser angeborenen Ordnungsliebe. die die Frauen schützt und die Straßenjungen daran hindert, die Scheiben einzuwerfen und die Hunde zu ärgern, darf man nicht auf eine besondere Sittsamkeit der Bremer schließen; alles ist nur Schein. Keusch gibt man sich nur bei Tageslicht! Es gibt Kellerlokale, in denen man die ganze Nacht trinkt und isst bis zum Exzess.

Erntete nur Hohn und Spott bei Jeannel: die Kaiserproklamation des preußischen Königs Wilhelm I. im Spiegelsaal von Versailles im Januar 1871.

Quelle: Wikimedia Commons

Die meisten dieser Lokale besitzen eine Bühne und ein Klavier. Frauen im freizügigen Tanzkleid singen hier schlüpfrige oder patriotische Lieder. Dabei kommen sie ständig an den Rand der Bühne. um in den Armen der Zuhörer zu trinken oder sich schamlos streicheln zu lassen. Alle Musikkaffees sind (unter einem ehrenhaften Aushängeschild) Orte der Ausschweifungen. Ebenso die Konditoreien, die fast alle ihre Hinterzimmer haben.

Diese Etablissements annoncieren täglich auf der vierten Seite der Zeitungen und lassen ihr Publikum wissen, welches Ragout, welche neuen Frauen und welches Bier sie am Abend servieren werden. In den Lokalen, in denen es eine Musik gibt, treten Kellnerinnen an die Stelle der Sängerinnen. Aber das ist noch nichts gegen die großen Häuser, wo man fast an jedem Winterabend Bälle, Konzerte und Spektakel jeder Art gibt. Es sind in der Regel große Strucksäle, in denen man an Tischen sitzt, trinkt und isst und dabei, den Akrobaten, den Sängern, den lebenden Bildern zuschaut.

Man knutscht Frauen und Mädchen

Manchmal erheben sich die Tische. um in einer turbulenten Polonaise durch den schweren Dunst der Zigarren und Saucen zu tanzen. Man betrinkt sich hier „en familie“, knutscht Frauen und Mädchen. Und es sind nicht die Armen, wie die „Schönen der Nacht“ des Quartier Latins oder des Champ Elysées, es sind nicht die Studenten oder die Arbeitslosen, die hierher kommen, um schamhaft etwas Geld auszugeben oder ein Stück Gesundheit zu opfern. Es ist gleichsam die Bremer Bevölkerung, der Arbeiter, der Handwerker, der Händler, der kleine Bürger, der sich so jeden Abend amüsiert.

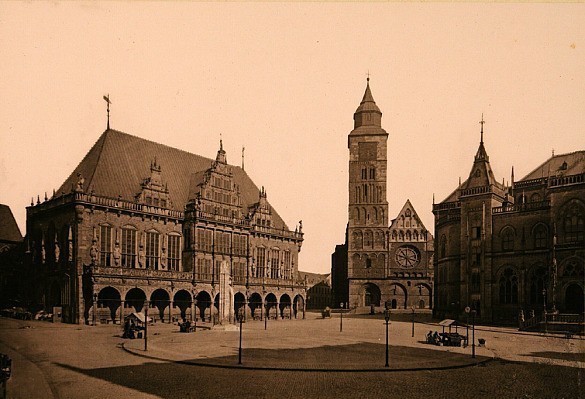

Außer der Orgel nichts Bemerkenswertes: Vom Bremer Dom hatte Charles Jeannel keine hohe Meinung; rechts ein Teil der von 1861 bis 1864 errichteten Neuen Börse von Heinrich Müller.

Quelle: Landesamt für Denkmalschutz Bremen

Es gibt in der Stadt wenigstens fünfzig Vergnügungs-Gesellschaften. Einige heißen nach den Berufskreisen, aber die Mehrzahl schmückt sich mit poetischen Namen, die der Deutsche liebt: Arion, Thalia, Victoria, Brema, Boraxia, Fortuna. Ihre Maskenball-Anzeigen stehen munter im Courier (gemeint ist die Bremer Zeitung „Courier“) zwischen den groß aufgemachten Todesanzeigen der Gefallenen und den verliebten Rendezvous, die man sich unter mehr oder weniger geistvollen Deckworten gibt.

Die Bremer Küche ist fluchwürdig. Man isst junge Hühner mit Apfelmarmelade und Pflaumen im Salat. Ein rohes Filet, mit einem rohen Gelbei darauf, bildet einen Leckerbissen. Die Frische der Butter spielt keine Rolle und gebratene Zwiebeln würzen alles: Rindfleisch, Geflügel, Wildbret. Das Butterbrot mit stark gepfeffertem Gehackten spielt eine große Rolle, desgleichen der Heringssalat. Brot gibt es überhaupt nicht, denn man kann doch die braune sauerteiglose Roggenmasse mit Anis nicht „Brot“ nennen. Kartoffeln treten an die Stelle des Brotes. Weißbrot, das als Kuchen gilt, serviert man in Rundstücken in der Größe von 5 Frankstücken.

Kein Wein außer Rhein- und Moselkrätzern

Bier ist das einzige Getränk. Es ist fade, ohne ausgesprochen ekelerregenden Geschmack; es fließt überall in Strömen. Wasser (gemeint ist Trinkwasser) ist unbekannt. Es gibt keinen Wein außer den Rhein- und Moselkrätzern und den Bordeaux von Cette. Ich spreche hier selbstverständlich von dem Normalverbrauch. Reiche Leute haben wohlbestellte Weinkeller und in einigen teueren Restaurants kann man auch etwas Besseres haben.

Aber, kurz gesagt, die Menge der Bevölkerung speist nicht, sie futtert. Selbst bei besseren Leuten findet man diesen vollständigen Mangel an Feinschmeckertum, und die Wirte in unserem Burgund haben mir mehr als einmal mit Entrüstung von höheren Offizieren erzählt, die unfähig waren, die Kraft einer Sauce, den Duft eines Stücks Wildbret, die Blume eines Weines zu würdigen. Für den Norddeutschen im Allgemeinen gibt es keine Küchenkunst, die Quantität muss es machen. Am Hafen ist ein Gastwirt so dick geworden, dass er zwanzig Jahre nicht mehr aus seinem Hause konnte. Man musste die Tür demolieren, um seinen Sarg fortzubringen.

Alberner Unfug, den man auch in Bordeaux sehen konnte: Auch für die Bleikeller-Leichen hatte Charles Jeannel nichts übrig.

Bildvorlage: Peter Strotmann

Der Domshof hat seinen Namen nach dem riesigen romanisch-gothischen Dom, der außer einer ausgezeichneten Orgel nichts Bemerkenswertes besitzt. Wenn man es aber riskiert, diese Orgel während des Gottesdienstes anhören zu wollen, bleibt man zwei Stunden Gefangener, denn die lutherische Frömmigkeit schließt die Pforten, und man muss sich, ob man will oder nicht, heiligen lassen bis zum Schluss. Ein Keller (gemeint ist der Bleikeller) des Doms besitzt dieselben Eigenschaften wie der von St. Michael in Bordeaux, der auch die Leichen konserviert. Für einige Sous erzählt der Sakristan ebenso interessante wie glaubwürdige Geschichten von den Mumien. Die Vorliebe des Reisepublikums für solchen albernen Unfug ist unbesiegbar.

Auf einem benachbarten Platz steht Gustav Adolf in der Pose eines Mohrenfressers. Er zeigt zwischen vier Laternen einen hübschen Jabot und bewunderungswerte Bronzestiefel. Das Schiff mit der Statue – unterwegs nach Gothenburg – scheiterte bei Bremen, wo der germanische Patriotismus sich ebenso gern mit dem Ruhme Schwedens wie dem Karls des Großen schmückt. Vielleicht wird man in zwei Jahrhunderten auch für Napoleon ein Postament haben.

Nichts Bemerkenswertes an der Martinikirche

Die Martinikirche am Ufer der Weser hat nichts Bemerkenswertes außer den Predigten des Pastor Schwalb, der mit Erfolg eine neue Religion lehrt. Das ist der Vorteil des Protestantismus: ein geistvoller Prediger kann immer etwas Neues finden … Der Pastor Schwalb war der »weiße Neger«, der uns bei der Ankunft als Dolmetscher diente. Geborener Jude, lebte er zwanzig Jahre in Straßburg im Elsaß und wurde nach mehreren religiösen Wandlungen reformierter Geistlicher. Zur selben Zeit, als die Preußen in Frankreich einrückten, kam er nach Deutschland, zur höheren Ehre Gottes …

Aber welches Interesse sollte ich an diesen Details einer sicherlich auch vorhandenen Zivilisation in Bremen finden, wenn zur gleichen Zeit die an den Mauern angeschlagenen Depeschen Wilhelms das Bombardement von Paris ankündigen?

O Ihr zivilisierten Deutschen, die ich bewundere und die ich lieben wollte, warum zwingt ihr mich laut zu rufen, dass Eure Wissenschaften, Eure Zivilisation und die Poesie Eurer Dichter nichts ist als christlicher und humanistischer Firnis, unter dem Ihr stehen geblieben seid. Stehen geblieben trotz Karls des Großen und Ludwigs des XIV., Hunnen wie Attila, Sachsen wie Wittekind, nein, schlimmer noch als diese, falsch und bösartig wie Euer Großer Friedrich!

Wenn es erlaubt wäre, seine Feinde zu hassen, so würden wir mit Freuden feststellen, dass die Deutschen sich einen Kaiser geschenkt haben. Sie werden schon eines Tages erkennen, was das kostet und wohin es führen wird.

Unsere Revanche beginnt: Wir haben keinen Kaiser mehr, … aber sie haben einen!