Das reale Vorbild für das Radziwill-Gemälde: der Wasserturm in Walle, hier um 1910.

Quelle: Herbert Schwarzwälder, Sehenswürdigkeiten in Bremen einst und jetzt. Schünemann Verlag, Bremen 1990

Die neue Ausstellung in der Kunsthalle: „Franz Radziwill und Bremen“

Als „Ikone des magischen Realismus“ gilt der Wasserturm von Franz Radziwill. In leuchtenden Farben reihen sich im Vordergrund Häuser aneinander, dahinter erhebt sich in scharfem Kontrast der Wasserturm, dessen bläuliche Farbgebung sich kaum vom dunklen Himmel unterscheidet. Sieht man einmal ab von den stilisierten Lichteffekten wirkt das Motiv wie ein authentisches Abbild der Wirklichkeit, des Originalschauplatzes in Walle.

Ein Irrtum, wie sich bei einem Vergleich mit historischen Fotos zeigt. Tatsächlich hat es die vorgelagerten Häuser niemals so gegeben wie von Radziwill gemalt. Auch die Mauer und die Gartenparzellen sind frei erfunden, sogar der Wasserturm selbst stimmt nur vage mit dem historischen Vorbild überein.

Ganz genau hinsehen lohnt sich für alle Besucher der neuen Ausstellung in der Kunsthalle Bremen.

Erstmals seit der großen Radziwill-Retrospektive anlässlich seines 75. Geburtstags 1970/71 widmet die Kunsthalle dem Maler wieder eine eigene Schau. Allerdings keine, die sich seines Gesamtwerks annehmen würde. Zu sehen sind ausschließlich Werke, die einen Bremen-Bezug aufweisen. Unter dem Titel „Franz Radziwill und Bremen“ zeigt die Kunsthalle bis zum 9. Juli insgesamt 53 Bilder, die im Laufe eines halben Jahrhunderts entstanden sind – das früheste um 1910, das jüngste 1960.

Noch keine Ausstellung zu den Anfängen

Die Idee für die Ausstellung geht zurück auf die Kunsthistorikerin Birgit Denizel, als Kuratorin hat sie das Konzept der Radziwill-Schau erarbeitet. Obwohl selbst Bremerin, ging es ihr in erster Linie nicht darum, die Bremer Komponente in Radziwills Werk herauszustreichen. Stattdessen wollte sie den Anfängen seines Schaffens nachspüren. Ihre Erkenntnis nach jahrelanger Beschäftigung mit dem Künstler: „Es hat sich noch keine Ausstellung mit dem Beginn seiner Malerkarriere befasst.“

Das holt die neue Ausstellung nun nach – und wird darüber nolens volens zu einer Art regionalen Nabelschau. Schlicht und einfach deshalb, weil der frühe Radziwill ohne Bremen kaum zu denken ist. Und nicht nur der frühe. Dass die Stadt seiner Kindheit und Jugend ihm auch dann noch reichlich Motive lieferte, als er schon längst in Dangast wohnte, dürfte für alle Bremer höchst schmeichelhaft sein. Radziwill – auch im Alter noch ein Mann, dem die Hansestadt künstlerisch etwas geben konnte.

Technik, die begeistert: das Rote Flugzeug von 1927.

Quelle: Kunsthalle Bremen – Der Kunstverein in Bremen, Kupferstichkabinett / Foto: Die Kulturgutscanner-Rosenau, © VG Bild-Kunst, Bonn 2017

Sonderlich überraschend ist die fast symbiotische Beziehung zwischen Radziwill und Bremen nicht. Zwar kam er im Februar 1895 als Sohn eines Töpfermeisters in Strohausen zur Welt, einem kleinen Dorf in der Wesermarsch. Doch schon im folgenden Jahr fand der Vater in Bremen eine Arbeit als Ofensetzer. Zunächst wohnte die Familie in Findorff an der Hemmstraße 41a, dann ab 1898 in Walle an der Osterlinger Straße 7 und ab 1909 abermals in Findorff, erst an der Münchener Straße 64 und ab 1912 an der Würzburger Straße 47. Dass Motive aus diesen beiden Stadtteilen im Werk von Radziwill immer wieder anzutreffen sind, vermag daher kaum zu erstaunen. „Die Kindheit hatte für ihn natürlich ein besonderes Gewicht“, sagt Kuratorin Denizel.

Nicht nur Anhänglichkeit an Stätten der Kindheit

Doch es steckt noch mehr dahinter, mehr als nur eine sentimentale Anhänglichkeit an die Stätten seiner Kindheit. Als gelernter Maurer und Schüler des Technikums an der Kleinen Allee (heute Hochschule an der Langemarckstraße) hatte Radziwill ein ausgeprägtes Gespür für architektonische Feinheiten.

Zugleich schwamm er in seinen frühen Jahren im Strom der Neuen Sachlichkeit – da ging es um sozialkritische Motive. Radziwill malte die Gesichter der Großstadt, gern auch schon mal ihre Fratzen. Hinzu kam eine besondere Empfänglichkeit für die Errungenschaften der modernen Technik. In dieser Beziehung war Bremen ein dankbares Pflaster, sowohl wegen seines Schiffbaus als auch als bedeutender Standort des frühen Flugzeugbaus. In Radziwills Werk finden sich denn auch die großen Atlantikliner des Norddeutschen Lloyd ebenso wieder wie Meilensteine des Flugzeugbaus.

Magischer Realismus: der Wasserturm in Walle, mit den Augen von Franz Radziwill gesehen.

Quelle: Radziwill Sammlung Claus Hüppe, courtesy Kunsthalle Emden, © VG Bild-Kunst, Bonn 2017

Und doch handelt es sich nicht um plumpe Verherrlichungen technischen Fortschritts, womöglich noch mit einem lokalpatriotischen Anstrich. Im Gegenteil, Radziwill war hin- und hergerissen zwischen Faszination und Skepsis, das zwiespältige Verhältnis zur modernen Welt sei „schließlich zu seinem Generalthema“ geworden, so Denizel. Also zu einem Thema, das ihn in seinen verschiedenen Schaffensperioden kontinuierlich begleitete. Ob in seiner magisch-realistischen oder symbolistischen Phase – immer wieder drehten sich seine Gedanken um den Konflikt zwischen Mensch und Technik.

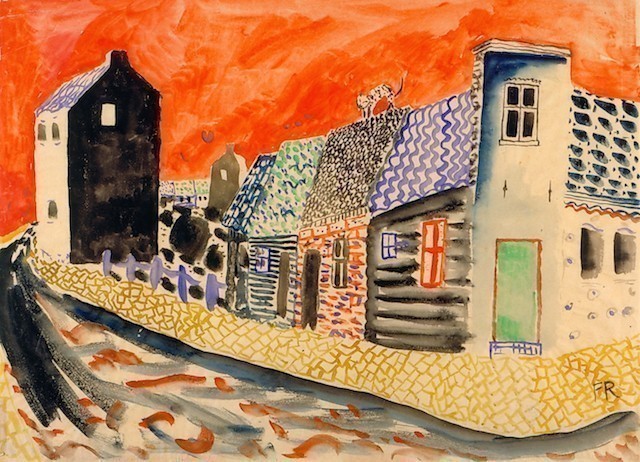

Hommage an Vincent van Gogh

Dass solche Gedanken eines besonderen Ausdrucks bedürfen, liegt auf der Hand. Als Maler schafft man kein detailgetreues Abbild der Wirklichkeit, man deutet sie. Schon in seiner expressionistischen Phase ist das klar zu erkennen, so etwa in seinem Bild „Waterland“, das wie eine Hommage an das berühmte „Mohnfeld“ von Vincent van Gogh wirkt. Radziwill kannte das Gemälde aus eigener Anschauung, es befindet sich seit 1910 in der Kunsthalle. Auch die „Häuser in Bremen“ von 1919/20 stellen keineswegs eine detailliert-realistische Wiedergabe des originalen Schauplatzes im Muggenburg-Viertel dar, sondern eine expressionistische Verfremdung der wahren Begebenheiten. Nicht anders verhält es sich bei dem Porträt seines Mentors Gustav Brocks, eines Friseurmeisters, dessen Perückenwerkstatt an der Obernstraße der junge Künstler als Atelier nutzen durfte.

Expressionistisch verfremdet: die um 1920 entstandene „Straßenecke mit Häusern“.

Quelle: Berlinische Galerie – Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur (Inv.-Nr. BG-SF-536/77), © VG Bild-Kunst, Bonn 2017

Bezeichnend genug, dass Kunsthallen-Mitarbeiterin Tessa Alex vergebens nach dem Originalschauplatz eines frühen Aquarells suchte. Schon allein der Titel „Eine Brücke am Stadtteich“ ist irreführend, weil es in Bremen keinen Stadtteich gibt, auch früher nicht gegeben hat. Das Motiv der roten Brücke mit ihren drei Bögen erinnert vielmehr an die Prachtbrücken im Bürgerpark. Nur findet sich dort keine rote Brücke mit drei Bögen.

Auch von der „hyperrealistischen Detailschärfe“ (Tessa Alex) der „Vorstadthäuser in Bremen“ darf man sich nicht täuschen lassen. Zwar lässt sich die reale Örtlichkeit exakt lokalisieren, als Vorbild diente Radziwill die Bahnunterführung Parallelweg/Osterfeuerbergstraße. Gleichwohl nahm der Künstler es nicht sonderlich genau mit dem Augenschein. Das zeigt sich schon bei einem Vergleich der beiden Vorarbeiten mit dem abschließenden Ölgemälde, alles Werke aus demselben Jahr 1933. Aus dem prägnanten Lattenzaun wird eine Steinmauer, aus anfangs nur einem Arbeiterhäuschen werden plötzlich drei, vormals graue Dächer färben sich rot.

Fehlt eigentlich nur noch der strahlende Himmelskörper. Oder ein Flugzeug, das quer übers Firmament schießt. Vielleicht auch eine Engelsgestalt, die durchs Bild geistert. Dass diese typischen Radziwill-Elemente beim Bild „Vorstadthäuser in Bremen“ nicht vorhanden sind, ließe sich vortrefflich erklären. Befand sich Radziwill doch damals noch in seiner magisch-realistischen Phase. Erst später entwickelte er den religiös angehauchten Symbolismus mit seinen merkwürdigen Himmelskörpern und surrealen Wolkenbildern.

Doch ganz so einfach liegen die Dinge nicht. Denn typisch symbolistische Zutaten wie ein blutroter Stern finden sich bereits auf dem Ölgemälde „Der Streik“ von 1931. Oder auf seinem Bild mit dem Dampfer „Bremen“ von 1930. Eigentlich ein unmöglicher Anachronismus.

Symbolistische Elemente als Ergänzungen

Realistisch und doch nicht authentisch: die „Vorstadthäuser in Bremen“ von 1933.

Quelle: Privatbesitz, Foto Frank Hethey

Für dieses Phänomen hat Denizel eine ebenso einfache wie einleuchtende Erklärung. „Heute würde man sagen: Radziwill hat seinen Bildern einen update verpasst.“ Soll heißen: Die symbolistischen Elemente sind Ergänzungen aus späteren Jahren. Beim Streik-Bild fehlten in der Ursprungsvariante der Himmelskörper, der Sarg und der Sperrbock, diese Bestandteile fügte Radziwill erst 1940 hinzu. „Damit dramatisierte er die zunächst realistisch aufgefasste Stadtlandschaft und lud sie symbolisch auf“, schreibt Lena Schrage im Ausstellungskatalog.

Genauso beim „Bremen“-Bild: Die Stadtsilhouette im rötlichen Himmel und die noch nicht einmal spiegelgleiche Spiegelung im Wasser sind Zutaten aus den 1960er Jahren. Die späten Eingriffe hatten Methode, der Maler fand nichts dabei, Hand ans eigene Werk zu legen. Freilich sehr zum Leidwesen manch eines Verehrers: Ein Radziwill-Liebhaber soll dem Meister mal ein Bild zum Restaurieren gegeben und es dann symbolistisch modifiziert zurückerhalten haben.

Sind also seine Bremen-Bilder nur ein sehr vages Abbild der Wirklichkeit? Auf dem Streik-Bild ist eine Brücke zu sehen, bei der es um die alte Eisenbahnbrücke in Höhe des Stephaniviertels handeln dürfte. Doch ganz sicher kann man sich dessen nicht sein, weil die Brückenbögen so eng zusammengedrängt sind, dass kein Zug hindurch kommen könnte. Auch ansonsten will das Umfeld kaum zum realen Schauplatz passen, die kleine Bierhalle links neben der Brücke war in alten Unterlagen nicht zu entdecken. Lieferte Bremen Radziwill also nur grobe Vorlagen für seine Bilder? Eine Art Rohstoff für Motive, die er nach Belieben variierte und verfremdete?

Die blutrote Sonne kam erst später hinzu: „Der Streik“ von 1931.

Quelle: LWL-Museum für Kunst und Kultur. Westfälisches Landesmuseum, Münster, Foto Frank Hethey

Eine Frage, die sicher zu bejahen ist. Was Radziwill malte, sollte über Bremen hinausweisen. Die öde Tristesse der Vorstadthäuser fand er vor Ort vor, hätte sie aber auch anderswo entdecken können. Bremen als Muster, als Katalysator für eine oft genug melancholische, skeptizistische Weltsicht.

Ein Ansatz, der auch bei seinem berühmten Gemälde „Die Klage Bremens“ von 1946 erkennbar ist. Das zerstörte Bremen als Symbol für die Schrecken des Krieges. Trümmerberge sehen eben überall gleich aus, die Charakteristika der verwüsteten Städte gehen verloren, gleichen sich an. Dass es sich wirklich um Bremen handelt, ist allenfalls den kaum erkennbaren Zwillingstürmen des Doms zu entnehmen. Und vielleicht noch dem unversehrten Hochbunker, dessen reales Vorbild auch auf alliierten Luftaufnahmen von Walle aus der Schuttwüste ragt.

Auch verwüstet blieb Bremen für Radziwill eine Quelle der Inspiration. Weshalb Denizel dem Maler durchaus „ein Stück weit Lokalpatriotismus“ bei der Auswahl seiner Motive attestiert.

Immer wieder Abstecher nach Bremen

Wie eng Radziwill bis zu seinem Lebensende Bremen verbunden blieb, unterstreicht seine Tochter. Auch nachdem er seine Mutter wegen des eskalierenden Bombenkriegs 1944 aus Findorff zu sich nach Dangast geholt hatte, fanden sich immer wieder gute Gründe für Abstecher nach Bremen. „Als Kind bin ich oft mit ihm hergekommen, um Vettern und Cousinen zu besuchen“, berichtet Konstanze Radziwill, die 1947 als Tochter aus zweiter Ehe zur Welt kam. Bei der Gelegenheit habe ihr Vater sich auch oft genug in der Kunsthalle blicken lassen – der Stätte seines künstlerischen Erwachens, der Stätte auch, die 1919 unter ihrem damaligen Leiter Emil Waldmann erstmals Radziwill-Bilder ausstellte.

Am Boden zerstört: Bremen nach Kriegsende im Radziwill-Bild „Die Klage Bremens“ von 1946.

Quelle: Freie Hansestadt Bremen – Senatskanzlei, Foto: Karen Blindow, © VG Bild-Kunst, Bonn 2017

Kein Wunder also, dass der heutige Direktor Christoph Grunenberg die „lange und intensive Beziehung“ zu Radziwill rühmt. Und als Beleg dafür auf eine späte Schenkung des Künstlers von 1982 hinweist, ein Bild mit dem Titel „Das neue Raumgefühl“. Seit der Ausstellung von 1970/71 befand sich das Werk in der Obhut der Kunsthalle. Allerdings war von einer Schenkung zunächst keine Rede. Vielmehr wollte Radziwill das Bild eigentlich zurückhaben oder an die Kunsthalle verkaufen. Erst als der Grunenberg-Vorgänger Günter Busch dem Maler bedeutete, er habe „insgeheim gehofft und gewünscht, Sie können vielleicht auf den Gedanken kommen, das Bild Ihrer Vaterstadt zu stiften“, besann sich Radziwill eines Besseren. Merke: Auch als lokalpatriotischer Künstler muss man sehen, wo man bleibt.

Insgesamt hütet die Kunsthalle zwölf Aquarelle und Zeichnungen sowie 15 druckgraphische Werke Radziwills. Inklusive der Leihgaben für die neue Ausstellung kommt eine sehenswerte Schau zustande, die Besucher erhalten einen beeindruckenden Einblick in Leben und Werk des Künstlers. Als besonders gelungen kann die Inszenierung der Bilder gelten.

Als „ganz fantastisch“ lobte die Radziwill-Tochter die Farbgebung der Wände, dadurch würden die Bilder ihres Vaters „noch mehr zum Leuchten“ gebracht. Ein schöner Einfall auch, die Lebensstationen und originalen Örtlichkeiten seiner Bilder auf einer eigens gedruckten Karte festzuhalten. Nicht zu vergessen der überaus informative Ausstellungskatalog. Kurzum: Wer Radziwill kennenlernen will, sollte die Ausstellung nicht verpassen. Zumal viel mehr zu sehen ist als man von einem Blick durch die regionale Brille erwarten würde.

von Frank Hethey

Die „Bremen“ und kein Ende: Franz Radziwill war ebenso fasziniert wie auf der Hut vor den Errungenschaften der Technik.

Quelle: Privatbesitz, © VG Bild-Kunst, Bonn 2017