Interview mit dem Migrationsexperten Dr. Diethelm Knauf über historische Parallelen und klassische Mechanismen in der aktuellen Flüchtlingssituation

Als Einwanderungsland hat sich Deutschland bislang nicht verstanden. Eine realistische Haltung angesichts des akuten Flüchtlingszustroms? Der frühere Leiter des Landesfilmarchivs, Dr. Diethelm Knauf, hegt da seine Zweifel. In den Augen des Migrationsexperten wird es Zeit für ein Einwanderungsgesetz. Das sei ehrlicher als eine Asylgesetzgebung, die nur politische Motive gelten lässt. Gleichwohl warnt der 62-Jährige davor, Ängste in der Bevölkerung ohne Debatte vom Tisch zu wischen. Gerade weil Deutschland sich zu einem Einwanderungsland entwickele, müsse über deutsche Identität gesprochen werden.

Der Historiker Dr. Diethelm Knauf, langjähriger Leiter des Landesfilmarchivs Bremen, hat sich auch als Migrationsexperte einen Namen gemacht. Im Gespräch mit Bremen History äußert sich der 62-Jährige zur aktuellen Flüchtlingssituation.

Foto: Frank Hethey

Herr Knauf, die Unterscheidung zwischen politischen und „Wirtschaftsflüchtlingen“ ist derzeit in aller Munde. Lässt sich damit die Realität noch fassen?

Ich finde es sehr schwierig, eine Hierarchie innerhalb der Motive zu etablieren, warum Menschen ihre Heimat verlassen. Warum ist jemand, der aus politischen Gründen seine Heimat verlässt, mehr wert als einer, der aus wirtschaftlichen Motiven seine Heimat verlässt? Häufig ist das gar nicht zu trennen. Wirtschaftliche Not wird ja häufig verursacht durch politische und gesellschaftliche Verhältnisse. Ich weiß gar nicht, wie man das ausdifferenzieren will nach politischen oder wirtschaftlichen Gründen.

Oft wird unterstellt, die Flüchtlinge würden vom Sozialstaat angelockt…

Man spricht von Push und Pull-Faktoren: von den Faktoren, die den Anstoß geben und denen, die anziehen. Bei uns ist die Debatte tendenziell verkehrt, indem man so tut, als seien die Pull-Faktoren entscheidend. Flucht hat wenig damit zu tun, dass Deutschland jetzt 350 Euro an Sozialhilfe austeilt. Was die Leute kennen, das sind die Lebensbedingungen in den Ländern, in denen sie groß geworden sind, in denen sie leben. Sei es in Deutschland im 19. Jahrhundert oder eben jetzt in Syrien. Die syrischen Flüchtlinge sitzen seit vier Jahren in den Nachbarländern im Lager. Die ersten zwei Jahre haben sie noch gehofft, der Bürgerkrieg hört auf und dann könnten sie wieder zurück. Jetzt glauben sie nicht mehr daran. Und dann versuchst du eben, Mittel und Wege zu finden, deine Hoffnung auf ein besseres Leben zu realisieren. Die Push-Faktoren sind letztendlich das Motiv, warum Leute weggehen: weil die Bedingungen in ihren Heimatländern unerträglich geworden sind.

Also würden Sie sagen, Push-Faktoren sind bedeutender als Pull-Faktoren?

Das behaupte ich. Die Pull-Faktoren sind eigentlich nur das Element der Hoffnung. Denken Sie an die Bremer Stadtmusikanten! Die Push-Faktoren sind, dass die Tiere keine Perspektive mehr auf ihren Höfen haben. Das war das Motiv, warum sie sich auf den Weg gemacht haben. Unter heutigen Bedingungen müsste man sagen: Die Stadtmusikanten würden als Wirtschaftsflüchtlinge kein Bleiberecht, kein Asyl bekommen. Jeder weiß, dass der Asylparagraf ins Grundgesetz geschrieben wurde wegen der Erfahrungen im „Dritten Reich“. Aber das war 1949, um politischen Flüchtlingen eine Heimat zu geben.

Das heißt, Sie würden für ein Einwanderungsgesetz plädieren? Weil das Asylrecht kein passendes Instrument mehr ist für den Umgang mit dem Flüchtlingsstrom?

Ein Einwanderungsgesetz ist längst überfällig. Bis jetzt gibt es nur das Zuwanderungsgesetz von 2005, das Gesetz „Zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung“. „Begrenzung der Zuwanderung“ – da denkst du, das kann doch nicht sein! Und das drückt eigentlich alles aus. Erst seit ein paar Jahren gesteht man sich ein: Ja, wir sind ein Einwanderungsland. Aber es dauert wohl noch eine Weile, bis man auch anerkennt, dass wir ein Einwanderungsgesetz brauchen. Damit klar ist, wer wann aus welchen Gründen kommen kann, wer aufgenommen wird und wer aus welchen Gründen nicht aufgenommen wird.

Vom Bahnhof ging es für viele Auswanderungswillige direkt zum Büro der Auswanderer-Agentur von Friedrich Mißler: Diese um 1900 entstandene Aufnahme zeigt Neuankömmlinge bei der Ankunft.

Bildvorlage: Staatsarchiv Bremen

Sie fordern Transparenz.

Damit auch Albaner und Kosovaren wissen, im deutschen Einwanderungsgesetz steht dies und jenes drin, und wenn ich das erfülle, dann habe ich eine Chance, da hinzukommen und wenn ich es nicht erfülle, dann bleibe ich lieber zu Hause. Ein Einwanderungsgesetz ist ehrlicher, es würde Flüchtlinge nicht zwingen, sich als politisch Verfolgte auszugeben.

Nun gibt es Stimmen, die warnen vor dem Verlust der deutschen Identität. Wie beurteilen Sie solche Vorbehalte?

Solche Bedenken darf man nicht einfach vom Tisch wischen. Wenn jetzt 700.000 Flüchtlinge pro Jahr hierher kommen, ist das schon eine erkleckliche Zahl. CSU-Minister Söder hat gesagt, dann gerät die kulturelle Statik durcheinander. Damit hat er ja Recht. Und zwar in dem Sinne, dass sich unser Bild von Deutschland nicht mehr aufrechterhalten lässt. Das wird ein schmerzlicher Prozess sein, weil es in der Tat erfordert, dass man von bestimmten Deutschlandbildern der ethnischen und kulturellen Homogenität Abschied nimmt.

Soll heißen: Deutschland braucht eine neue Identität, eine Identitätsdebatte.

Wenn man nicht debattiert über diese ganzen Fragen von Migration, Einwanderung, Identität, dann können irgendwelche Ängste sehr schnell umschlagen in Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Und deshalb darf man diese Debatten auch nicht unterdrücken. Nehmen Sie Pegida: Ich finde, dass diese Sache doch sehr, sehr heterogen ist, und ich habe mich immer ein bisschen schwer getan, wenn Politiker der SPD oder der Grünen da auftauchen und sagen, das ist jetzt alles fremdenfeindlich. Ich fand das jedenfalls einer Diskussion würdig.

Diskussionen sind schön und gut. Aber man muss doch auch eine klare Grenze ziehen, sich eindeutig distanzieren von fremdenfeindlichen Tendenzen.

Deshalb muss man ja debattieren. Und diese Grenze muss man in der Debatte genau ausloten. Was ich an Facebook-Kommentaren mitgekriegt habe, das ist zutiefst menschenfeindlich und rassistisch. So was geht gar nicht. Und so was muss man auch in einer öffentlichen Debatten-Kultur ganz klar benennen als rassistisch, als nicht demokratisch, als menschenfeindlich. Und da finde ich das Auftreten der meisten Politiker ganz in Ordnung. Andere sind da eher sehr populistisch, zum Beispiel die sächsische Landesregierung…

… die spielt mit den Ängsten.

Bei uns ist es nun einmal nicht Gang und Gäbe, dass man überall verschleierte Frauen sieht. Das ist erst mal eine Erfahrung von Fremdheit. Damit will ich sagen, diese Fremdheitserfahrung gibt es. Und da hängt nun die ganze Debatte dran, was sind eigentlich die kulturellen und politischen Maßstäbe für unser Zusammenleben? Also ich möchte keine patriarchalischen Familien. Ich möchte Familien, in denen die Gleichberechtigung der Frau sichergestellt ist.

Aber wie weit geht Integration? Heißt Integration auch Anpassung?

Integration als Anpassung? Nein, das würde ich nie sagen. Nehmen wir deutsche Einwanderer in Amerika. Im Fritz-Reuter-Altenheim in New Jersey pflegen sie ihr Deutsch. Diese kulturellen Bestandteile der alten Heimat spielen eine große Rolle für die persönliche Stabilität. Trotzdem definieren die sich alle als Amerikaner.

Ist das eine Perspektive auch für Deutschland?

Hier bin ich mir nicht ganz so sicher. Das hat was mit den Versäumnissen dieser Einwanderungsgesellschaft zu tun. Dass wir jahrzehntelang von „Gastarbeitern“ oder „ausländischen Mitbürgern mit Migrationshintergrund“ gesprochen haben und nicht von „Einwanderern“. Einwanderer haben das Recht, hier zu sein, aber sie haben auch eine bestimmte Verpflichtung, dieses Land und diese Gesellschaft mitzugestalten. Was ein bestimmtes Maß auch an kultureller Anpassung bedeutet. Zum Beispiel, was unsere demokratischen Prinzipien, die Gültigkeit von Menschenrechten und die Anerkennung des Rechtsstaates, angeht. Aber nicht in dem Sinne, dass keine Moschee höher sein darf als eine katholische Kirche. Integration ist ein zweiseitiger Prozess, er verändert die Gesellschaft, und er verändert natürlich auch die Einwanderer. Es kommt darauf an, beides bewusst zu gestalten innerhalb einer öffentlichen Debattenkultur. Weil das nicht geschieht, finden Angehörige der zweiten oder dritten Generation ihre Identität nicht in der Aufnahmegesellschaft, in der Einwanderungsgesellschaft. Und suchen die irgendwo anders.

In der Radikalisierung.

In der Radikalisierung der Religion, in der Vergötterung des Herkunftslandes, in ihrer Männlichkeit, wo auch immer. Die haben dieses klassische Freund-Feind-Bild: Wir sind die Guten, das sind die Ungläubigen.

Ein bekanntes Phänomen. Etwa bei den Auslandsdeutschen nach dem Ersten Weltkrieg, die oft auch radikal waren, viel radikaler als die einheimischen Deutschen. NS-Chefideologe Alfred Rosenberg war so einer, ein Baltendeutscher.

Ungemein typisch: Dass aus einer Minderheitenposition heraus eine Radikalisierung stattfindet, um das eigene Ich zu stabilisieren. Und vor allen Dingen dieses Freund-Feind-Schema: Wir und die. Wir sind die Guten, die sind die Schlechten. Das kann man auch umdrehen: Wir in Bayern, die Katholiken, sind die Guten, und die Moslems sind die Schlechten.

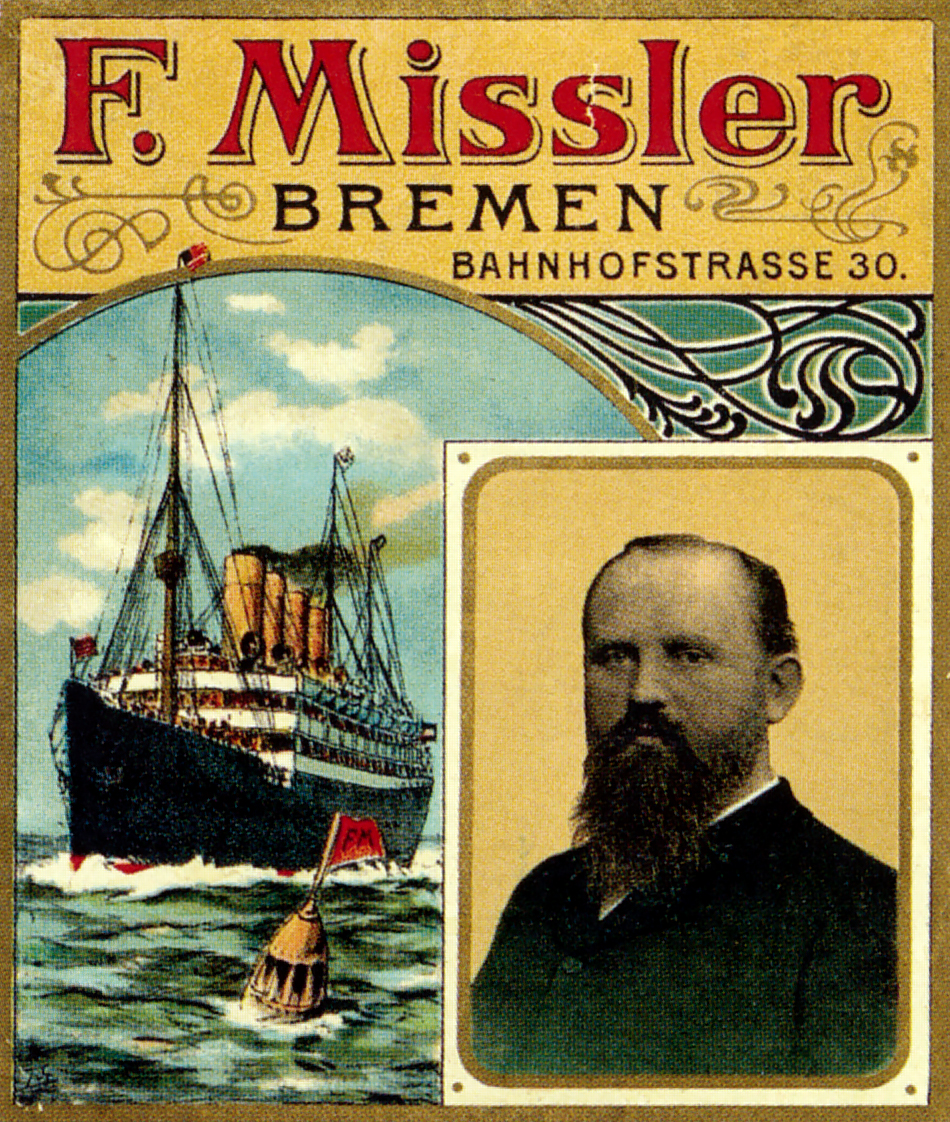

Der Mann, dem die Auswanderer vertrauten: Friedrich Mißler auf einem Werbezettel seiner Agentur von 1913.

Quelle: Wikimedia Commons

Dabei hat Deutschland durchaus eine Tradition als Einwanderungsland.

Als Historiker redest du dir den Mund fusselig, dass Blumenthal zum Beispiel um 1900 ein Drittel Zuwanderer hatte aus Polen, dass Polnisch auf den Straßen in Blumenthal gesprochen wurde, dass es Parallelgesellschaften gab, weil die Polen nun einmal Katholiken waren und in ihrem polnischen Turnverein hockten. Das sind grob 100 Jahre her, aber es gibt dafür kein Bewusstsein mehr.

Vielleicht auch, weil Einwanderung nicht zu unserer Identität gehört.

Von Einwanderung wollte nie einer was wissen, selbst von Migration nicht. Das gilt sogar für die Vertriebenen in der Nachkriegszeit. Das waren zu 99 Prozent Deutsche, die aber denselben Mustern begegnet sind aus Ablehnung, Ausgrenzung, Diskriminierung wie später die Gastarbeiter oder andere „Fremde“. Und das Irre ist dann wirklich das mit dem Migrationshintergrund. Den kann man auch bei mir finden, weil meine Mutter aus dem Sudetenland vertrieben wurde. Und dann sagt das Gesetz, dass alle Menschen, die Zuwanderer als Eltern haben oder selber zugewandert sind, diesen berühmten Migrationshintergrund haben, eine komische Krücke.

Dabei kann Deutschland von Einwanderung profitieren. Der demografische Wandel macht Einwanderung zu einer Notwendigkeit, weil sonst die Sozialsysteme kollabieren.

Das sagt ja auch die Wirtschaft allenthalben. Die setzen ja darauf, dass die jungen Flüchtlinge motiviert und initiativreich sind und einen Haufen Qualifikationen mitbringen. Und das ist eigentlich der Punkt: Auch in der ganzen Migrationsgeschichte war es immer so, dass diejenigen weggegangen sind, die am meisten Energie hatten, Tatkraft hatten, Initiative hatten, qualifiziert waren, die haben nach Lebenschancen gesucht, wo sie ihren Traum, ihren Lebensplan verwirklichen konnten.

Welche Rolle spielt die Sprache? Auf Deutschkenntnisse wird erheblicher Wert gelegt.

Die meisten Auswanderer, die in die USA gegangen sind, konnten kein Englisch. Und trotzdem haben sie es in Amerika zu etwas gebracht. Ich kenne Beispiele von italienischen Müttern, die haben ihren männlichen Kindern gesagt, du musst das und das machen, damit wir in Amerika vorwärts kommen. Und das haben sie natürlich auf Italienisch gesagt. Also diese Initiative, diese Energie, den Lebensplan zu verwirklichen, das ist wirklich das Entscheidende. Womit ich nicht sagen will, dass es nicht hilfreich ist, wenn man die Sprache des Aufnahmelandes kann.

Viele Familien im Nahen Osten oder Afrika investieren viel Geld in einzelne Familienmitglieder. Damit wenigstens einer aus der Familie die Chance hat, etwas aus sich zu machen. Ein bekanntes Phänomen?

Das ist ein gängiges Muster in der Auswanderungsgeschichte. Die Leute aus Osteuropa mussten jahrelang arbeiten und sparen, damit sie dem ältesten, dem qualifiziertesten jungen Mann sagen konnten: Hier, du gehst nach Amerika! Und dann musst du so viel Geld verdienen, dass du uns nachholen kannst.

Halten Sie Vergleiche mit der Vertriebenenintegration für sinnvoll?

Dieser ganze Prozess der Zuwanderung wird einfach länger dauern. Die Vertriebenen damals sind ja alle auf einmal gekommen: 1945 bis 1947 und dann war Schluss, dann konnte man die sozusagen integrieren. Jetzt kann man nicht davon ausgehen, dass dieses Jahr 800.000 kommen, nächstes Jahr vielleicht noch 500.000 und dann ist Schicht.

Weil der Leidensdruck bleibt.

Mit Blick auf Afrika wird man sagen müssen, dass die Geschichte und die aktuelle Politik auch der EU erheblich dazu beitragen, dass viele Menschen dort unter extremer Armut und Perspektivlosigkeit leiden. Und was die Krisenherde angeht, den Nahen Osten zum Beispiel: Als Pazifist frage ich mich, wie kann man dort eigentlich so verheerende Kriege führen? Da kann man jetzt auf Putin zeigen und sagen: Der zündelt da mit Intervention, aber Deutschland ist der drittgrößte Waffenlieferant. Solange wir Waffen in alle möglichen Regionen liefern und solange die Weltgemeinschaft nicht in der Lage ist, solche Konfliktherde wie in Nahost zu regeln, solange wird es Fluchtbewegungen geben.

von Frank Hethey