Zum Gedenktag an die NS-Opfer am 27. Januar: „Deutsch-Juden“ und Zionisten stritten auch in Bremen um den Königsweg

Vergeblich wehrte sich Warenhausbesitzer Julius Bamberger gegen Zweifel an seiner nationalen Gesinnung. Doch die deutschfühlenden Juden hatten von Anfang keine Chance. In einem internen Papier verunglimpfte die Gestapo sie als „Assimilanten“. Als Gegenpol forcierten die Zionisten die Auswanderung nach Palästina. Kurz nach der NS-Machtübernahme gab es einen erbitterten Richtungsstreit unter den deutschen Juden.

Ein schlechter Deutscher zu sein, das wollte sich Warenhausbesitzer Julius Bamberger nicht nachsagen lassen. Darum kam er dem angekündigten Boykott jüdischer Geschäfte am 1. April 1933 zuvor, indem er sein Kaufhaus schon am vorhergehenden Tag verriegelte. „Habe heute mein Geschäft als Protest gegen ausländische Greuelpropaganda geschlossen“, telegraphierte er am 31. März nach Zürich, London und Paris. Ähnlich vehement traten auch andere jüdische Unternehmer aus Bremen den Schreckensmeldungen entgegen. Was über die Verhältnisse in Deutschland berichtet werde, sei „vollkommen unberechtigt“, teilten sie ihren Geschäftspartnern im Ausland mit. Von Judenverfolgung oder diskriminierender Behandlung könne keine Rede sein. „Uns ist kein Fall bekannt geworden, daß beispielsweise in Bremen irgendetwas von diesen im Ausland verbreiteten Gerüchten zutrifft.“

Genutzt hat das Bekenntnis zu Deutschland den jüdischen Geschäftsleuten nicht. Das musste vor allem Bamberger erfahren, als er im Juli 1933 verhaftet wurde. Der Vorwurf: Er habe mit seinem Bruder in Frankreich am 1. April in einer jüdischen Geheimsprache kommuniziert. „Ich sollte ein Telefon Gespraech mit Paris gehabt haben am Boycott Tag, worin ich Greuelmaerchen verbreitet haette“, erinnerte er sich später im Exil.

Ausgerechnet Bamberger, der nicht nur als Unternehmer, sondern auch als Vorsitzender der Bremer Ortsgruppe des „Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens“ (CV) keinen Zweifel an seiner vaterländischen Gesinnung ließ. Eine Anschuldigung, die an Absurdität kaum zu überbieten war. Die zugleich aber auch zeigt, in welcher Klemme die meisten deutschen Juden steckten. Ein Teufelskreis, aus dem es kein Entrinnen gab.

Kampf auf verlorenem Posten

Gerade die patriotischen Juden kämpften auf verlorenem Posten. Denn ihr Bekenntnis zu Deutschland war keineswegs dazu angetan, bei eingeschworenen Antisemiten nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen. Antisemiten sind immer Verschwörungstheoretiker, und als solche legten sie das Treuebekenntnis als besonders perfiden Trick aus, um den deutschen „Rassenfeind“ in die Irre zu führen. Oder schlichtweg als nationale Selbstvergessenheit, als Verrat am eigenen Volk.

Nach dieser kruden Logik konnte ein guter Jude nur ein zionistischer Jude sein. Das ist die Tragödie des deutschen Judentums: Je mehr sich deutsche Juden um Anerkennung und Wertschätzung als jüdische Deutsche mühten, desto weniger wurde sie ihnen zuteil. Den Kampf um Anerkennung als „gute Deutsche“ konnten die Juden nicht gewinnen. Und zwar ganz gleich, wie deutsch-national ihre Gesinnung auch sein mochte.

Ein Extrembeispiel dafür ist der Verband nationaldeutscher Juden. Deren Vorsitzender Max Naumann bot der Hitler-Regierung kurz nach dem „Judenboykott“ sogar seine Unterstützung im Kampf gegen die „undeutschen Bestrebungen“ von „Zionisten oder Halb-Zionisten“ an. Im Prinzip sollte man meinen, solche Verlautbarungen hätten den NS-Machthabern gefallen müssen. Doch das genaue Gegenteil war der Fall. Die Gestapo brachte den nationaldeutschen Juden nichts als Verachtung und Geringschätzung entgegen. In einem internen Papier vom Juni 1935 heißt es, Naumanns Selbstaufgabe gehe so weit, dass er zu einem „jüdischen Antisemiten“ geworden sei. Als „Assimilant“ bekämpfe er jeden Juden, der nicht ebenso „deutsch“ fühle wie er. Für die Gestapo eine ernste Sache, weil am Ende „arische Menschen an die Richtigkeit seiner Ideen glauben“ könnten.

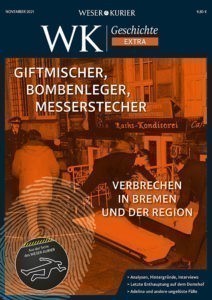

Polemisierte gegen die Andersdenkenden unter den deutschen Juden: der Verband nationaldeutscher Juden, hier ein Flugbaltt von 1933.

Quelle: Bundesarchiv Koblenz

Der Boykott als „Härtetest“

Darum war den Sicherheitsorganen sehr daran gelegen, die Außenwirkung der sogenannten Deutsch-Juden auf ein Minimum zu reduzieren. Das musste auch der Leiter der Bremer Ortsgruppe der Deutsch-Jüdischen Jugend, Siebart Beradt, zur Kenntnis nehmen. Im Oktober 1934 teilte ihm die Gestapo „ergebenst“ mit, dass seiner Organisation das öffentliche Tragen einheitlicher Kleidung untersagt sei. Gestattet seien dagegen sportliche Betätigung sowie zwanglose Spaziergänge, „sofern ihnen jeder demonstrative Charakter fehlt“. Mit anderen Worten: Die Gestapo war eifrig bestrebt, ein offen zur Schau getragenes deutsch-nationales Bekenntnis von jüdischer Seite nicht zuzulassen.

Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht absehbar, wohin die deutsche Judenpolitik einmal führen würde. Nach dem „Judenboykott“ vom 1. April 1933 herrschte angespannte Ruhe. Noch immer gaben sich zahlreiche Juden der Hoffnung hin, viel schlimmer könne es nicht mehr kommen. In der Forschung heißt es, der Boykott sei vielfach als „Härtetest“ für die eigene pro-deutsche Haltung empfunden worden. Man könnte auch von biblischen Denkmustern sprechen: die Diskriminierung als Prüfung, die es zu bestehen galt. Die jüdische Geschichte ist reich an Beispielen von Verfolgung und erduldetem Unrecht. Sich daran zu erinnern mochte manchem Juden ein gewisses Maß an Trost gewähren.

„Der deutsche Jude wirkt in Deutschland“

Unter den veränderten Umständen konnte der „Centralverein“ zwar nicht mehr wie früher antisemitischen Ausfällen die Stirn bieten. Aber immerhin noch bedrängten Glaubensbrüdern praktische Hilfe vermitteln. Und durch Vortragsveranstaltungen so etwas wie geistige Orientierung geben. Weil bei solchen Vorträgen auch immer die Polizei zugegen war, sind wir über die Inhalte recht gut orientiert. Das gilt nicht zuletzt für den Gastvortrag von Alfred Hirschberg am 21. Januar 1935 im Gewerbehaus am Ansgarikirchhof.

Der damals 34-Jährige war als Chefredakteur der CV-Zeitung eine einflussreiche Persönlichkeit, sein Wort hatte Gewicht. Die Auswanderung nach Palästina war für ihn keine Alternative zum Dasein in Deutschland. Gewissenhaft notierte der anwesende Beamte, was Hirschberg zu sagen hatte: „Der deutsche Jude habe die Pflicht, im Rahmen der ihm gegebenen Möglichkeiten in Deutschland für das deutsche Judentum zu wirken.“

Das war eine Ansicht, von der sich die Zionisten schon längst verabschiedet hatten. Für sie war nicht erst seit der NS-Machtübernahme klar, dass die Juden in der Diaspora keine Zukunft hatten. Durch die „nationale Revolution“ in Deutschland erhielt ihr Bestreben, in Palästina einen jüdischen Nationalstaat zu errichten, einen enormen Auftrieb, vor allem die jüngere Generation lief in Scharen zu den zionistischen Jugendorganisationen über.

Zu einer Zeit, als der Massenmord an den Juden noch längst keine beschlossene Sache war, begrüßten führende NS-Politiker den Zionismus als elegante Lösung der „Judenfrage“ – würden die Juden auswandern, löste sich das „Problem“ von selbst. Diese Haltung führte absurderweise dazu, dass nicht die nationaldeutschen Juden, sondern die Zionisten als ihr Gegenpol auf Hilfe von Hitler-Deutschland hoffen konnten. Den Ton gab der Gestapo-Bericht von 1935 vor: Als „völkische Bewegung“ könnten die Zionisten auf „die volle Unterstützung der deutschen Behörden“ setzen.

Der Landesbauernführer beklagt sich

In der Praxis konnte das freilich zu erheblichen Irritationen führen. Zionistische Jugendorganisationen taten alles, um ihre Mitglieder zur Vorbereitung auf das Leben in Palästina in Landwirtschaft und Handwerk auszubilden. Waren eigene Ausbildungsstätten vorhanden, verlief die sogenannte Umschichtung (von geistigen Berufen auf praktische) halbwegs unproblematisch. Wo sie jedoch fehlten, wurden gern deutsche Bauernhöfe als Ausbildungsbetrieb in Anspruch genommen. Das entging auch dem Landesbauernführer in der Wesermarsch nicht. Im Februar 1934 beklagte er sich beim oldenburgischen Innenministerium, es würden „dauernd Versuche gemacht, junge Leute jüdischer Abstammung in der Landwirtschaft“ zu beschäftigen.

Selbst nach den diskriminierenden Nürnberger Rassegesetzen vom September 1935 gab es noch vereinzelte Hoffnung auf eine jüdische Zukunft in Deutschland. Doch die anfängliche Kampfbereitschaft wich mehr und mehr einem tiefen Fatalismus. Es ist bezeichnend, dass der Verband nationaldeutscher Juden als eine der ersten jüdischen Organisationen bereits im November 1935 verboten wurde – drei Jahre bevor der „Centralverein“ seine Tätigkeit einstellen musste. Die Bremer Ortsgruppe war indes schon mit der Flucht Bambergers im Frühling 1937 mehr oder weniger erloschen. Am längsten hielten die zionistischen Ausbildungsstätten durch. Der Holocaust lief schon auf Hochtouren als die letzte Umschichtungseinrichtung bei Fürstenwalde 1943 geschlossen wurde.

von Frank Hethey